“水樣的女人,水樣的心思,穿上一襲旗袍就是完美成熟的經典。”

讀懂旗袍,金梅花了近二十年時間。

在她心中,旗袍不僅僅是“中國傳統女性服飾重要代表之一”那麼簡單。每一件傳統旗袍,都是一件藝術品——專為展現中國女性的美而量身打造的藝術品。

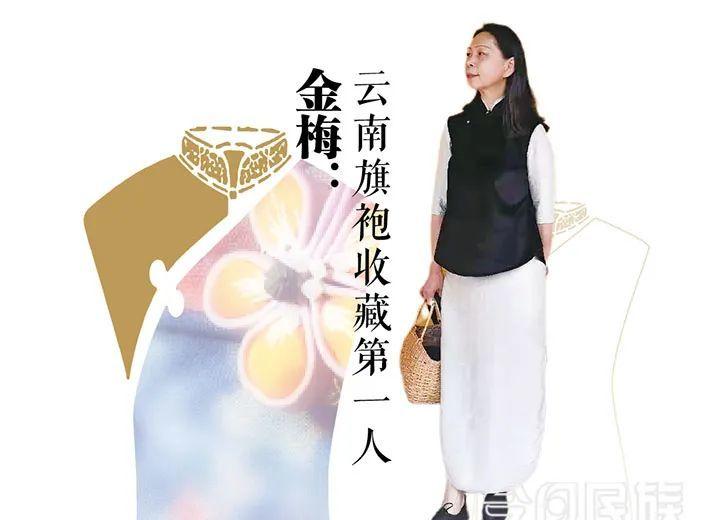

2004年,在不經意間入手了第一件旗袍藏品之後,金梅便一發不可收拾,多年來陸續收藏了清末民國時期的旗袍600多件,耗資不菲,被譽為“雲南旗袍收藏第一人”。

旗袍在金梅手裡,也跳脫了藏品該有的投資赢利宿命。十多年來,金梅以600多件傳統旗袍為研究對象,對選材到設計再到制作工藝做了細心研究和梳理。如今,裝着一肚子“旗袍文化”的她,從城市走入村寨,向各族婦女傳授旗袍制作技藝,在對民族優秀傳統文化實作創造性轉化和創新性發展的同時,助力鄉村振興和婦女創業就業。

邂逅

金梅始終記得她的“人間四月天”。

那是2004年的一個晚春,在昆明市中心新西南大廈旁邊小巷的古玩店裡,金梅見到了一件清代旗袍。“是織錦質地的,第一眼看到就被深深吸引住了,真是‘喜歡你,沒道理’,想把它買下帶走的意願非常強烈。”回憶起與清代旗袍的偶遇,金梅至今還對當時與店主的那次讨價還價感到十分享受。用她的話說,彼時的心情,就像一個孩子上了一天學,回家後,突然發現桌上放着巧克力蛋糕一樣驚喜。

也正是在此時,金梅的人生出現了一個拐點,仿佛有一隻無形的“上天之手”,牽引着她毅然踏上了旗袍收藏之路。一段時期内,她流連于昆明的一條條古玩街,挨家挨戶詢問關于旗袍的一切,并樂此不疲。久而久之,身邊的親友,甚至是許多古玩店老闆都知道了她的嗜好,有好的藏品都會首先通知她,而她總是會毫不猶豫地買下來。數年間,她将600多件流散在雲南民間的清末民國高品質旗袍收入囊中,為此花去了上百萬。在雲南,論旗袍藏品數量金梅是其中翹楚;放眼全國,擁有數百件傳統旗袍的藏家也并不多見。

“這些錢拿來買房子、車子不好嗎?”“品位高端,累了生活。”

在親友看來,不走尋常路的金梅,買了一堆難以二次赢利的舊衣爛衫,錢燒得不值。但鮮為人知的是,收藏旗袍并不是金梅的突發奇想,她被旗袍“種草”的時間其實很早。

金梅的祖上是滿族人,戊戌變法時因同情維新派,被貶谪到雲南為官,從此定居昆明。進入民國後,家裡長輩還延續着穿長袍馬褂和旗袍的習俗。金梅幼時翻看家裡留下的諸多老照片,對身穿旗袍的外婆等長輩印象至深。

照片中的她們,在旗袍的“加持”下,渾身上下散發着一種屬于那個時代的獨特的東方女性之美。“别具一格,很難複制,和穿成衣(即批量生産的現代服裝)的現代女性的氣質和神韻迥然不同。”金梅說,家裡有一件外婆留下的旗袍上裝,繡花是立體的,“穿上後,街坊鄰居沒有不說好看的”。

“好看”是抽象的。究竟是衣服成就了人,還是人成就了衣服?帶着這樣的疑問,金梅開啟了探尋旗袍魅力之旅。

教學員染布

探索

旗袍挑人,穿得上旗袍并不等于能穿得好旗袍。

“旗袍上身,能迅速提起女性的精氣神。”有人說,一個受過良好教育的中國女子,隻要一沾上旗袍,便有了不同尋常的韻味。但能不能hold住這份雅韻,還與一個女性的内在美密切相關。

“袍裙在身,步子邁不大,隻能走小碎步。如果再配上得體的發型、首飾、傘包、香扇,以及優雅的手勢,中國女性柔美若水的氣質才能展露無遺。”在金梅看來,服飾是民族傳統文化的重要載體之一,旗袍則集中展現了中國傳統的審美旨趣與價值取向。而對于淘回來的每一件旗袍,她都采取“三步走”措施:清洗消毒、品質鑒定、精心儲存。在金梅的工作室裡,600餘件旗袍各安其位,猶如一張張曆經歲月洗磨的黑膠唱片,讓人能夠在觸摸與賞玩之間,輕松穿越時空的阻隔,找到那份久違的“歲月靜好”。她坦言,對于自己十分中意的那些藏品,會“貪心地”隻留給自己試穿,肆意享受那份來之不易的高貴與典雅。

為了解密旗袍文化的前世今生,除了廣泛閱讀相關資料之外,金梅還專門讀了一個生态博物館學研究所學生,以提升自己對文物的專業鑒賞與辨識能力。随着探索的逐漸深入,金梅形成了對旗袍的一系列研究成果,并且厘清了之前很多關于旗袍的誤讀。比如,旗袍并不能簡單地與清代滿族婦女旗裝畫等号。實際上,旗袍從出現到大行其道,經曆了一個相當漫長的過程。其曆史最早可以追溯到先秦時期的“深衣”,生活于白山黑水間的滿族先民,受其他民族服飾文化的影響,逐漸形成了自己的着裝風格——旗裝。

清朝建立後,旗裝成為了貴族的專屬服飾,并對中國境内各民族的服飾設計和制作産生了重要影響。“至今,雲南的傣族、拉祜族、彜族、布朗族等的傳統服飾仍使用着一些傳統旗袍的制作工藝,設計上也借鑒了旗袍風格和元素。”可以說,旗袍是中國各民族文化交往交流交融的具體反映。

而我們今天常說的旗袍,是民國設計師在清代旗裝基礎上做出的一次重大改良。“受封建禮教束縛,傳統旗裝的裁制一直采用直線,胸、肩、腰、臀完全平直,女性身體曲線毫不外露。”金梅介紹,民國建立之後,在中西文化荟萃的上海,縫紉師們結合中西服裝制作風格,推動了海派旗袍的誕生。“旗袍制作從此進入了立體造型時代,衣長、袖長大大縮短,腰身更為合體,女性的形體美得以展現。既是一次服裝改良,也是一次婦女解放運動。”

海派旗袍一經誕生,便受到社會名流争相追捧,在20世紀30年代開始占據中國女裝舞台的中心位置,到40年代達到鼎盛,成為中國女裝的代表。它像漢字、紅燈籠、舞龍舞獅一樣,成為中國人對外訴說自己國家和民族人文曆史的一個重要符号。

傳承

“雲南民族衆多,各民族文化在紅土高原上不斷交流融合,形成了多元一體的雲南文化。”在金梅看來,雲南良好的自然和氣候,為傳統旗袍的儲存提供了得天獨厚的條件;而民族文化的多姿多彩,也促成了雲南旗袍種類繁多、款式豐富的特點。“能擁有那麼多旗袍藏品,看似偶然,實屬必然。旗袍在一定程度上承載了雲南各民族共同的曆史和文化記憶。”

學員制作的盤扣

獨樂樂,不如與衆樂樂。

讀懂旗袍底蘊的金梅,于2013年自籌資金建立了“喜客旗袍主題藝術館”,以展覽旗袍和挖掘、整理、研究雲南傳統旗袍服飾文化為己任,藝術館也成為中國第一個專門為社會培養傳統旗袍設計和制作工藝師的公益性機構。與此同時,金梅常年在全省多所大學和各地“非遺”、文創産業基地提供旗袍文化公益講座,将自己的研究心得向社會做公開分享,并在雲南藝術學院大講堂開設了“雲南旗袍文化”公開課。

學員用白族土染布制作的旗袍

但她并不甘心将相關研究成果僅僅寫在紙上,而是嘗試着将文化研究與産業發展相結合,走一條民族傳統文化創造性轉化和創新性發展的實踐之路。

在她的影響和帶動下,一批有着相同愛好的人士陸續加入到旗袍的研究和制作隊伍中來。近年來,金梅在昆明西山腳下開設了一個小型作坊,和幾位有着二十多年服飾制作經驗的專業裁縫師,用民國時期的旗袍真品作為“母本基因”,傳承、複制出了六十多款傳統旗袍,他們所複制的旗袍,與旗袍藏品一道多次到廣東、北京、上海等地進行展覽,并登上“絲路雲裳·昆明民族時裝周”等大型文化活動舞台,引起社會各界關注。喜客旗袍主題藝術館也是以而名聲大噪,吸引了全國各地、甚至國外的一些文化學者、服飾研究愛好者前來參觀交流。

“旗袍是中國婦女生活當中所穿的一件衣服,它是一件從上到下有20多個尺寸的,符合婦女的身材、身份、着裝需要的一件衣服。”在金梅的教育訓練教案上,詳細記錄着旗袍的點點滴滴。2016年,金梅下定決心辭掉工作,開辦傳習館。她不斷深入民族地區走村串寨,收集雲南少數民族傳統服飾的特點元素,力圖通過對比研究讓旗袍演繹出更豐富的款式、色彩以及制作技藝,并先後對昭通、西雙版納以及嵩明、澄江等地的農村婦女、下崗女工百餘人進行旗袍制作技術教育訓練,促進婦女創業就業。

2018年,經專家嚴格稽核通過,金梅被上級有關部門認定為縣級“傳統旗袍制作非遺傳承人”并在嵩明縣孵化了雲南第一個“傳統旗袍制作非遺項目”,金梅的旗袍制作傳習館也随之落地嵩明。“黨和政府對民族傳統文化的關心和愛護,對我們工作的肯定,更加讓我感到責任在肩,要把傳承和弘揚民族傳統文化的工作做好。”兩年多來,在省民族宗教委的幫助指導下,旗袍制作作為少數民族傳統技藝技能搶救保護項目在嵩明縣順利開展,晚清、民國旗袍制作這一瀕臨失傳的工藝以教學教育訓練的方式得以傳承,吸引了當地以苗族婦女為主的上百名各族群衆參加。

讓金梅感到欣喜的是,參加教育訓練的婦女中,不乏年輕人的身影。“我的願望是通過自己的努力,為雲南培養一批青年優秀傳承者,讓旗袍的傳統制作技藝薪火相傳,進而推動雲南服裝文化産業的發展,讓漂亮的旗袍成為雲南的一張文化名片。”

版權聲明

——————————

原創稿件

如需轉載,請與今日民族聯系

監制丨納夢月 編輯丨王一帆、徐永進