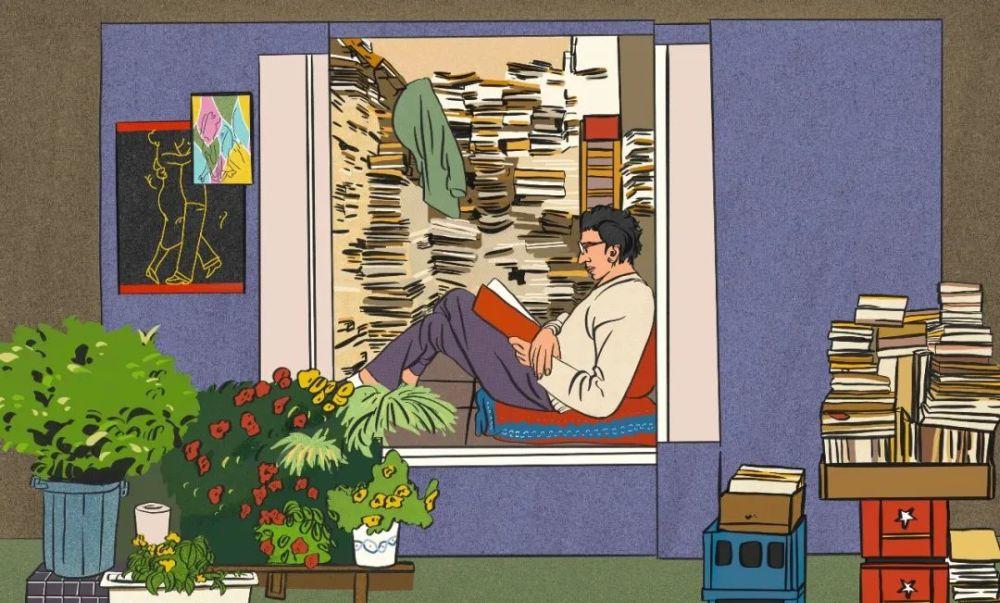

2021年末,營運了22年的複旦舊書店正式閉店。在原定營業時間的最後一天,我們前往了這家位于政肅路的老牌舊書店,和店主張強聊了聊關于舊書和舊書店的故事。

2021年12月10日晚上七點,原本已經到了平時的關店時間,但今天複旦舊書店裡還是人擠人,每一個書架前、角落裡都有讀者站着、蹲着找書。

這是複旦舊書店原定關閉的日子,但由于太多身在外地的老顧客隻有周末才能趕來與書店告别,店主張強向街道辦申請延長了兩天的經營日期。他坐在一堆舊書中間,笑着和打電話來詢問的顧客說:“今天隻要還有人願意來,我可以陪他到十二點。”

複旦舊書店位于政肅路55号,夾在一片喧嚣的菜市場、網吧和較高價的電梯大廈之間。它的招牌不算顯眼,如果不是有目的地尋找,很容易就會忽視它的存在。

複旦舊書店不起眼的招牌

67平米的書店放了五萬多冊舊書,剛進門,它給人的第一印象就是逼仄。從1999年來上海算起,張強經營這家書店已經有22年的時間,關于開店的故事他也已經向不同的媒體、朋友講述過太多次。

剛來上海時,沒有找到工作的張強在複旦第九宿舍發現有許多不錯的舊書被當成廢品扔掉了。他用身上僅有的30元收了15公斤舊書,開始在國年路上擺地攤賣書。半年後,一個偶然的機會,他認識了中國科技圖書公司的老闆,在政肅路55号的書店裡做起了店員。

新書的生意并不好做,老闆采納張強的建議,在店裡辟出一小塊區域,讓他聯系文廟的賣家,做一些舊書生意——這便是複旦舊書店的前身。2005年底,老闆出國,張強便替他管理這間書店,開始以賣舊書為主。為了多放一些書,他和老闆一起給書店搭了一個環形的隔層。一直到2008年,原來的老闆想要将書店轉讓給張強,他才正式從管理者變為了經營者。

比起經營書店,張強對于書籍,尤其是舊書的熱愛來得要更早一些。從來上海開始,文廟就是張強每個周末的必去之地。收書、和朋友聊天、了解舊書市場的行情,這樣的習慣一直堅持到了2008年前後。後來雖然去得少了,但張強仍然通過QQ、微信和文廟的老朋友們保持着聯絡。

在文廟,張強第一次接觸到了大量愛書如癡的人,最讓他難忘的是一位名叫吳迎春的老先生。盡管吳迎春已經去世了五六年,張強還能記得他每次收到好書時輕快的腳步聲。

每個周末,吳迎春都會騎着三輪車,從黃埔到楊浦,一邊騎車一邊在沿路的書店裡收書。由于他賣書的價格比較便宜,每次他來複旦舊書店時,都會有一大群讀者圍在一旁,等他上架完畢就開始搶書,吳迎春樂呵呵地在一旁看着大家搶購。

“他不修邊幅,也不在意吃穿,唯一的樂趣就是收舊書,然後把書賣給願意讀書的人。他一直住在一個老房子裡,五年前有一次下雨,閣樓有些漏水,他擔心自己的書被打濕,就着急地爬到房頂上去修理,一不小心摔了下來,沒有搶救過來。”

忙碌的店主張強

談起文廟書市的關閉,張強的語氣中多了一絲傷感。“文廟沒有了是非常可惜的,它曾經是上海文化界一張非常好的名片。現在一些文廟的書商會在福佑商廈裡(賣書),但是是和小商品市場摻合在一起,當年那種感覺已經變了,不純粹了。”

開書店的這二十多年,“舊書”像是一條紅繩,将張強與無數愛書、愛讀書的人聯系在一起。許多複旦老教授都是複旦舊書店的常客,店裡的抽屜裡有一本“複旦舊書店留言冊”,封面上的字是中文系教授傅傑寫的,裡面記有許多複旦老教授的回憶,在第一頁上,曆史系老教授周振鶴題了詞“為讀者找書,為書找讀者”,現在成為了複旦舊書店的智語。”

許多複旦老教授都在書店裡留下了自己的“墨寶”

曆史系教授張偉然在疫情前每天晚上都會到複旦舊書店看書。“我們隔壁是一個菜市場,他太太去買菜,他就上來看書。太太把菜買好了,在樓下叫他回家,他嘴上答應着,手裡的書還是不願意放下,得要太太上來親自拉他才會離開。”後來,張偉然還特地給舊書店題寫了一幅“有福讀書”的書法,一直被張強挂在店裡。

經濟系教授郭景儀今年已經94歲,從舊書店開業的第一天起,他就很愛在這裡淘書。從前每天都會來,年紀大了以後,走路吃力了,但每一兩個月還是會讓家人攙扶着他來一次。有時郭景儀會帶一個手電筒,一個書架接着一個書架地看書、找書,“這種狀況是很讓我動容的”。

每天穿行在幾萬冊舊書之間,整理收拾,從早上九點半到晚上七點,偶爾會騎車去别的地方收書,這樣的日子張強和妻子張芹一過就是十幾年。然而去年年末,一紙來自街道辦的律師函打破了這種平靜。

他們被告知由于街道的整體規劃,複旦舊書店所在區域被納入改造範圍,街道委托律所催促舊書店在2020年12月底盡快搬遷。經過協商,時限拖到了2021年的2月底,再後來便沒了确切消息。

這一年中,搬遷像是一把懸在複旦舊書店頭上的達摩克利斯之劍。朋友曾建議張強去向街道辦申請,為了社群文化氛圍,保留下複旦舊書店,“說不定還能給你們更大的地方開店”。張強聽了很是心動,想着如果真的擴大面積,自己從前的許多設想都能成真了,“可以辦講座、做一個展示櫃,還能給讀者提供一些免費的茶水”。可惜他遞交過去的申請石沉大海,等來卻是一則“必須在2021年12月10日前關閉”的通知。

張強在這一年間也陸陸續續看了一些店址,但都沒有找到合适的地點。提起搬遷,他最擔心的問題便是書店換址之後,現在濃厚的文化氛圍會消失。“我們名叫複旦舊書店,我們的老讀者很多都是複旦的學生和老師,想繼續在這裡開店,給大家一個可以舒舒服服看書的地方。”

由于臨近關閉,店裡來了許多老客人。大多數人出于羞澀并沒有和張強打招呼,忙碌的他也無暇顧及到每一個人。唯獨一個陪着媽媽來選書的小男孩引起了他的注意,原本在忙着收拾舊書的他停下手中的事,熱情地詢問男孩喜歡看什麼類型的書、平時會不會和媽媽一起逛書店,還拿出兩本書送給男孩作為禮物。

一直到男孩和媽媽抱着書離開店裡,張強的嘴角還是帶着欣慰的笑容。“我一直特别希望小朋友多走進我們書店,看到小朋友讀書我都會去鼓勵他們,因為這些年我真的想為文化做一點點小貢獻。”

2019年,由于多家媒體的報道,複旦舊書店一下在社交媒體上成了“網紅”,原本冷清的書店突然來了許多來打卡、拍照的人。張強對此并不介意,“我們的閱讀氛圍已經這麼差了,如果100個來打卡的人裡,有幾個能被書店的氛圍感染到,在我們這兒買一本書,那也是很好的事情”。

在一片告别的傷感氛圍之中,仍然發生了一件讓張強不太愉快的小插曲。12月10日下午,張芹下樓時發現街道辦的從業人員正在強行拆除複旦舊書店的招牌。原本就不起眼的廣告紙被撕得七零八落,張芹一下沒忍住,和從業人員吵了起來。

張強看着眼前的情景,原本想要争辯幾句,但話到嘴邊,卻又說不出口了。

“有的讀者可能就是想過來,在我們門口拍張照片,現在那個廣告沒了,好像變成了一個洞,我有一種自己的臉破了的感覺。”望着那塊原本應該貼着招牌的牆壁,張強總覺得心裡空落落的。

編輯:Echo

插畫:Morain