蒂爾達·斯文頓(Tilda Swinton)幾乎可以在所有電影節上看到:她有新電影參加比賽,她在舞台上從圈子裡結交新作品,她自己的導演作品正在展出......

但幾乎沒有機會采訪她。

她被粉絲稱為"仙女"的原因有很多,不僅僅是因為她是一個沒有煙花的特立獨行者,還因為她太忙了,無法預約。

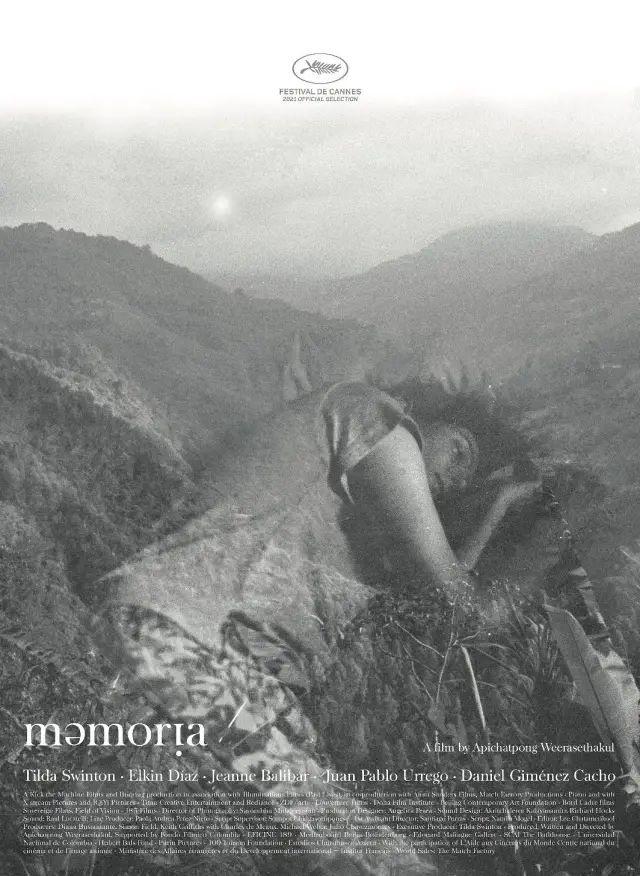

當然,今年的戛納電影節不會缺少她的出席。她與泰國導演阿皮查合作的新電影《記憶》入圍了主要競賽單元,并獲得了評審團獎。

這部電影講述了蒂爾達·斯文頓(Tilda Swinton)飾演的蘇格蘭科學家傑西卡(Jessica)的故事,她前往哥倫比亞尋找爆炸性頭部綜合症的根源。

傑西卡在哥倫比亞生活了很多年,但仍然在西班牙語中磕磕絆絆。

經過一系列的打擊,例如她的丈夫和妹妹被醫院奪走,她開始出現幻覺,當她完全沒有準備時,她可以聽到周圍沒有人能聽到的巨響 - 是以她覺得這是幻覺。

嘈雜的聲音是如此之大,以至于它總是突然受到攻擊,讓傑西卡感到困惑和不安全。

她在一位朋友的幫助下找到了聲音工程師Hernan,他想模拟一個響亮的噪音。但在幫助傑西卡之後,赫爾南離奇地消失了。

傑西卡的旅程還沒有結束,她循着線索慢慢來到熱帶雨林,試圖找到嘈雜聲的來源,卻在雨林深處意外遇見了年邁的赫爾南......

盡管離開了熟悉的泰國,電影被英語和西班牙語所取代,整個"記憶"延續了阿皮卡一貫的視聽風格:安靜,人聲少,充滿聲音;鏡頭往往是固定的,靜靜地觀察人物,或者一個熱帶雨林、天空的景色。

觀衆通常需要集中注意力才能掌握阿皮卡鏡頭中堆疊的資訊。

随着蒂爾達·斯文頓(Tilda Swinton)的出現,《記憶》似乎比阿佩查之前的任何一部電影都更具吸引力,讓觀衆更願意放慢腳步,安定下來:觀衆盯着這位傑出、特立獨行的女演員的欲望始終是性别中立的。

如果蒂爾達·斯文頓的記憶在照片中,我不知道為什麼它比其他記憶更有意向。

頒獎典禮當天,鳳凰娛樂一峰影業對蒂爾達·斯文頓進行了獨家專訪,聊了聊電影《記憶》背後的故事。

也許是因為疫情困擾着久違的戛納電影節,蒂爾達·斯文頓(Tilda Swinton)善良而健談,談到了她作為演員與阿皮查友誼中最重要的教訓。

與阿皮卡合作經常提醒我

與德裡克·賈曼一起制作電影的純真

Ifeng Movie:據說你和阿皮查州的導演很早就計劃合作策劃了十多年的"記憶"電影?你最終實作了這個項目,是什麼樣的信仰?

蒂爾達·斯文頓:我認為用"信仰"來描述我們的合作過程是非常恰當的。

大約17年前,他將他的作品《熱帶疾病》帶到戛納電影節的主競賽中,而我是當年的國際評審之一。

那是2004年,我們授予他評審團獎。從那時起,我成為了Apicha的筆友,并定期交流。

我們談論了一切,一起做了很多事情,比如拍攝藝術裝置,計劃在泰國舉辦電影節,等等。但從一開始,我們就相信我們要一起拍電影,那是我們友誼的開始。

我隻是沒想到我們會花17年時間才能完成這部電影。是以"信心"是一個非常好的詞,我們已經有這個對話這麼多年了。

《記憶》終于拍完了,我們現在正計劃合作下一部電影,也許再過17年......這聽起來可能很俗氣,但對我來說,在阿皮查出演電影是一個夢想。

第一次看他的電影時,我被他強烈的表情所震撼——不僅僅是震驚,而是一種熟悉的長久團聚的感覺。

當我很小的時候,我就開始和德裡克·賈曼(Derek Jarman)一起制作電影,那時我是全新的。我們年輕而害羞,我們不用35毫米膠片拍攝,我們用Super 8拍攝,現在還為時過早。

阿皮卡的電影經常讓我想起和賈曼在一起的天真,以及作為電影世界新人的那種頭暈目眩的感覺。

阿皮卡總是細膩優雅,慢慢地向你展示他的宇宙,他的圖像往往具有一些自傳性質。

是以對我來說,這不僅僅是一種新的合作,而是一種新的回歸。

我真的很享受持續17年的漫長準備

愛峰電影:這17年會不會有挫折感?擔心項目不可能。

蒂爾達·斯文頓:"抑郁症"不适用于我。我已經在這個隊列中呆了足夠長的時間,明白這些長時間的釀造不是麻煩,而是一個好兆頭。

也許對于一些第一次拍攝電影的人來說,長時間推遲一個項目可能會令人沮喪。但我傾向于向他們保證,我們有一年的時間來準備,而不必争論或做出任何倉促的決定,當項目真正開始時,你會很感激那段時間。

我遇到過各種各樣的電影制作人,他們以不同的速度工作,有些還有幾個月,有些還有幾年。我會試着習慣他們的節奏,和他們一起放慢腳步。

與Apica合作是一次非常令人興奮的經曆。我們談論了這個故事十七年,我們隻花了三個月的時間就真正拍攝了它,它就像一條推文一樣緊張。

是以我真的很喜歡漫長的準備工作。事實上,這不是我做過的最長的項目。

我與導演盧卡·瓜達尼奧(Luca Guadagno)合作了新版的《風吹風》(The Windswept Wind),曆時二十多年。我的第一部電影《卡拉瓦喬》(Caravaggio)是和賈曼一起拍攝的,他已經準備了十一年多了。

是以我很早就學到了這個教訓,不要害怕很長的時間。當然,與此同時,要活着,保持信心,你可以等到事情真正發生的那一天,你為它們做準備的那一天。

此外。。。。。。也許你不相信演員職業生涯中最重要的決定不是拍哪部電影,而是你和導演的關系。

你花了很多時間來管理這段關系,互相了解,等到你開始工作,你是默契的,親密的,很多問題甚至不需要解決 - 因為大多數時候你在節目中,你沒有那麼多的奢侈來溝通。

在工作室裡大家都在關注今天的雨,我的衣服幹或濕這個技術層面的問題,實踐層面的問題,沒有人會談論一些真正重要的問題,比如,電影的節奏是什麼,角色的存在困境是什麼。

是以與導演的關系,以及導演的溝通,就是要做好演員最重要的功課。

記憶屬于哥倫比亞

Ifeng Movie:當阿皮查州的導演提出去哥倫比亞拍這部電影時,你感到驚訝嗎?

蒂爾達·斯文頓:哦,不,因為我們很久以前就同意,我們會在一個陌生的國家制作這部電影,我們都是外國人,這是公平的。

是以這個地方,不是泰國,也不是蘇格蘭,我們一起看了世界地圖,不包括一些我們更熟悉的城市。

然後他去了哥倫比亞參加卡塔赫納電影節 - 不久前,在2017年,并立即寫信給我:"哥倫比亞!

于是我立即出發,去和他一起看風景。然後整個項目開始工作,我們在哥倫比亞呆了一段時間,一起研究電影的概念。

如果你在17年前問我,我真的不認為我們最終會在哥倫比亞拍電影,但現在我感到很幸運,特别是在看了一部電影之後,我可能會覺得我不能在哥倫比亞以外的地方做這件事,因為哥倫比亞是記憶所屬的。

如果你一直在關注阿皮查的電影,你可能會覺得在某種程度上,他屬于泰國,植根于泰國,你無法想象他在其他任何地方拍電影。

奇怪的是,哥倫比亞,一個陌生的國家,給了我們在熟悉的環境中創作的自由。

當然,這個地方本質上是新鮮的,導緻我們所有人都有點謹慎 - 我們正在追求這種謹慎感,我們無能為力讓我們有這種感覺。

我記得當我們第一次到達哥倫比亞時,我突然回想起年輕時閱讀馬爾克斯的經曆,那種虛無主義的感覺,人與人之間幾乎不存在的邊界感,在那裡你可以和你的爺爺說話一秒鐘,下一秒鐘可能還有一隻猴子。

阿皮卡在這個國家可以感受到無限自由的空間,我也可以。

伊鋒電影:阿皮卡州在新聞釋出會上表示,哥倫比亞之是以被選中,是因為它與泰國有一些相似之處,人們非常相信鬼魂......但泰國和蘇格蘭之間是否存在這種相似性呢?

蒂爾達·斯文頓:沒錯!我一直鼓勵阿皮卡來蘇格蘭拍電影!我想他了解蘇格蘭的神秘主義。

也許有一天,阿皮查會有一部蘇格蘭電影!

《記憶》是一部電影,屬于電影作品

艾峰電影:在《記憶》中,你的角色傑西卡有一個哭泣的場景,年邁的赫爾南問她:你為什麼因為别人的記憶而哭泣?

坐在電影院裡看這個有一種非常美妙的感覺,電影觀衆一直沒有為别人的記憶,别人的故事和眼淚,感動,快樂,憤怒?

蒂爾達·斯文頓:你說得很準确。如果有人質疑人們與他人的故事之間的聯系,那就是對電影的蔑視。從這個角度來看,女主角傑西卡的故事是一個完美的對比。

她能聽到别人聽不到的巨響,她能看到别人看不見的記憶,她不需要主動做任何事情來接收它們。

而觀衆也是一樣的,你所要做的就是保持安靜,聽,看,你可以從其他宇宙得到故事,人們不禁被它感動,眼淚。

在首映之前,我看過很多次《記憶》,但不是在電影院裡,不是在盧米埃爾音樂廳的螢幕上......昨晚在這裡看到它時,我對這部電影的存在有了更深刻的了解。

不幸的是,由于疫情爆發,并不是每個人都能走進電影院。但這也讓我們在戛納更加幸運和光榮。

阿莫多娃總是開玩笑說我用西班牙語說哥倫比亞口音

Ifeng Movies:你曾多次用非母語在電影中表演,德語,匈牙利語,法語......但是在記憶中說西班牙語,你似乎并沒有隐瞞你不是母語人士,而且你表達自己很尴尬?

蒂爾達·斯文頓:當一個人在電影中用非母語表演時,就是我們重新審視電影中的語言的時刻。

測試這種陌生語言的口音、流暢性和可了解性,恰恰是我們看電影在多大程度上實作了它的夢想——電影的形象語言恰恰是為了消除語言障礙。

扮演傑西卡,就是用一種奇怪的語言來表現她的掙紮,試圖讓别人了解她的狀态;

希區柯克說,是畫面在講述故事,而語言隻是在創造氛圍。

用另一種語言走路、生活和工作,幫助我們慢慢得出了這個結論。陌生語言給節目帶來的挑戰、緊張和機遇讓我非常興奮。

我在哥倫比亞度過了七個多月的記憶。中間,我和佩德羅·阿莫多娃(Pedro Amodova)一起去西班牙拍攝《人的聲音》(The Voice of Man),他們都開玩笑說,我說的不是西班牙語,而是說哥倫比亞語(笑)。我的哥倫比亞口音經常被用作笑話。

但我認為,即使你消除了語言障礙,每當你扮演一個新角色時,你都面臨着存在主義的新考驗,它比你的個人生活經曆更大,更廣泛。

你一定還記得電影中的一個場景,我向混音師描述了年輕的埃爾南,我腦海中聽到的咆哮是什麼樣的。

當阿皮卡第一次向我描述他的爆炸性頭部綜合症時,場景與戲劇完全相同。

這是語言和電影的工作,把事情從你的腦海中拿出來,描述,校準,重新校準,追求精确度,為自己設定界限放棄 - 并使其易于了解。

這是一個非常艱難的過程,你需要謙虛和耐心。

我不能出現在泰國電影中

伊馮電影:阿皮卡說她在拍攝期間做了很多化妝工作,讓你在視覺上更多地融入哥倫比亞的街景......但顯然,它失敗了。

蒂爾達·斯文頓:我太白了,無能為力。其實,這也是我們剛開始學習合作的時候就決定出國拍電影的原因。

因為他所有的電影都是在泰國拍攝的,但我的形象和許多其他因素讓我在泰國環境中感到不舒服,我找不到理由出現在一部非常泰國的Apecha電影中。

我需要成為一個更合理的外國人...

愛峰電影:也許是你的形象,泰國的每個人都忍不住看着你。

蒂爾達·斯文頓:嗯,我在任何國家都非常顯眼(笑)在蘇格蘭可能不那麼顯眼。

但這部電影不僅僅是關於傑西卡如何脫離現位,而是關於她在人群中的隱形。

然後我們放棄了形象,因為隐形的關鍵是她/我的行為方式-她發出什麼樣的聲音,她去了什麼樣的地方,她留下了什麼樣的腳印,并且經常熬夜。

她沒有表現出任何姿态,也盡量不施加任何影響,因為她是一個接受者,一個觀察者,可能會對她所接受的東西做出反應,但她沒有主動表達出來。

每個人都說我像個外星人

我忍不住用阿皮卡拍攝了一艘外星飛船

伊鋒電影:不知道我是不是是唯一一個覺得這部電影有點幽默的人......多年來一直有一個讨論:為什麼蒂爾達·斯文頓(Tilda Swinton)永遠不會變老,她是外星人嗎?

然後在《記憶》的結尾,我們看到一艘正在消失的宇宙飛船,暗示着你的角色傑西卡和它之間的聯系。

但"外星人"其實是一個非常有趣的詞,你代表哥倫比亞,哥倫比亞為世界觀衆,你的角色傑西卡,有一個(外星人/異化)。

蒂爾達·斯文頓:你對記憶想得太多了!事實上,真正的問題不在于我看起來像一個外星人;而是我看起來像一個外星人。

但是,我們不是都是處于某種環境中的外星人嗎?

我們不是想在這個故事中加入很多科幻,甚至不是想拍一部科幻電影,不,不......

在電影中,我扮演傑西卡,她能聽到沒有人能聽到的巨響,但這實際上是一種叫做"爆炸性頭部合成器"的情況,這是真實的。

阿皮卡長期以來一直患有這種疾病。我們甚至不知道這是一種疾病,是以我們上網并感到震驚。

我有一個親人去世了,這是非常痛苦的,我無法擺脫它......這是一隻腳試圖走出悲傷,但另一隻腳在退縮。

是以在《記憶》的開頭,我們暗示傑西卡的丈夫已經去世了。如果故事的悲傷有任何合乎邏輯的原因,那麼就是這樣,我們在電影中給出了微妙的暗示。

無論是疾病還是這些未知的痛苦,這就是為什麼我們疏遠并與世界格格不入。

我不認為這是少數人的感受。

通常,整個社會都會迎頭而上,但有些人,像我們一樣,想要停下來,因為我們的電池還沒有裝滿,我們的頻道還沒有對接。

我和阿皮卡談過很多次,與世界聯系總是一個問題。

當然,我和阿皮查都知道人們認為我看起來像個外星人,是以我們利用了這一點。

在影片的最後,我們真的忍不住想有一艘宇宙飛船可以玩。