我們總是看到翻拍,但是當你翻拍自己的電影時,你看過多少?

明明已經再次拍攝,但出于種種原因,想再拍一遍,同樣的題材,重新叙述,反複自我重複,也非常動蕩的操作。

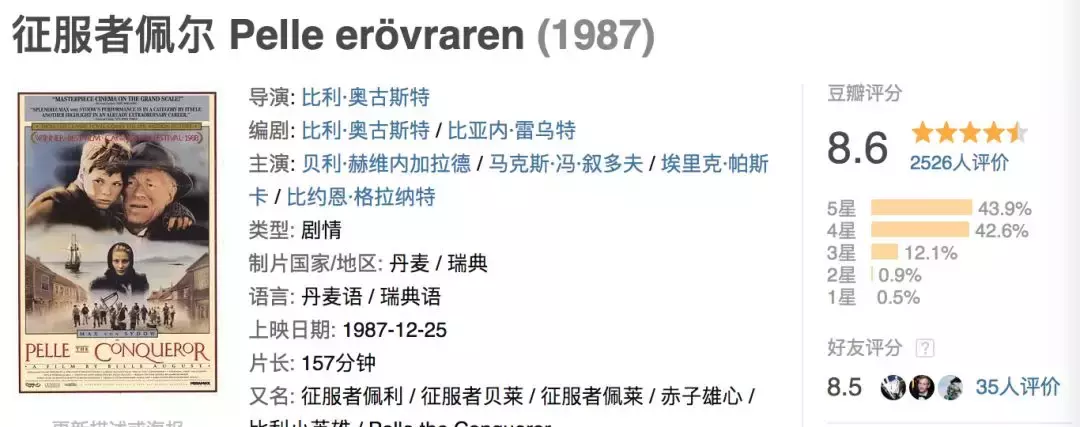

例如,我最近聽說比爾·奧古斯特(Bill August)要翻拍他的舊書《征服者佩爾》(The Conqueror Pell),然後心想,"不是嗎?這部電影很經典,赢得了奧斯卡最佳外語片獎和戛納電影節的金棕榈獎。後來才清楚,《征服者佩爾》的版本應該是續集,講述一個新的故事。

導演翻拍老片的現象,大概是以下情形,短片擴大成長片,跨國本土化移植,或者媒體轉換,比如黑白片變成彩色片,電影變成電視劇等等。

最近也有傳言說,吳宇森正在翻拍美國版的《血腥雙倍》。除了簡單的經濟原因,導演們還有機會突破自己以前的想法,給他們一個糾正的機會。或者因為經驗,他們會對創造産生新的認識,讓他們相信新的機會和投資會帶來更好的結果。

沒有比邁克爾·曼恩(Michael Mann)的《火線》(The Line of Fire,1995)更經典的翻拍版了,是的,這也是對自己的翻拍。

這是翻拍自他的老電影《洛杉矶搶劫》(The L.A. Robbery,1989)。邁克爾·曼恩(Michael Mann)最初的犯罪電影要複雜得多。洛杉矶的搶劫案,就像《火線》的核心故事一樣,删除了次要人物和次要情節,以及圍繞警察和罪犯之間重大對決的各種人際互動。

《洛杉矶搶劫案》-《火線》

後來,在添加了這些精心編排的細節之後,角色的内心世界得到了豐富,一些台詞在很大程度上是直接從洛杉矶搶劫案中抄襲而來的,或者至少符合基本台詞和獨白的精神。有些場景也非常相似,即使拍攝方式不同,但明顯更新。

比較兩部電影可以看出曼恩如何從新版本中提煉出舊概念,通過一些關鍵的調整将故事變成更巧妙的東西,這就是翻拍的全部内容。

最近的一個例子是黃新軒的短片"大佛"(2014年)進入長片"大佛普拉斯"(2017年)。

雖然短片不像長片那樣有市場,但它們經常可以看到新的想法和成為長片的可能性。制片人鐘夢紅看到了短片《大佛》的潛力,再加上政府的輔助黃金《大佛》在全面技術更新。

大佛

黃新軒以前從未寫過長篇劇本,甚至不知道什麼是三幕劇,在鐘夢紅的幫助下,他花了将近兩年的時間修改劇本,現在就是《大佛普拉斯》。

長片保留了短片的一些概念,包括行車記錄儀在制作短片時是彩色和設定的,即使在制作長片時也保留了主要演員,這是相對罕見的。畢竟,大多數導演在翻拍時都會改變自己的血液。

"偉大的福普拉斯"

翻拍自己的經典作品還包括利奧·麥卡雷(Leo McCarre)翻拍的《愛情事件》(1939年)和《黃金聯盟》(Golden Union,1957年)。它給人的印象是導演對一個非常個人化的故事的最終願景。

《愛情大事記》和《金聯》

希區柯克的兩版《殺人犯》(1934/1956)相隔20年,并且已經取得了實質性的技術進步。

20世紀30年代的版有自己特色的傳統英國喜劇,充滿诙諧幽默,在劇情正式開始之前,這類劇情就與偵探喜劇《瘦身人》(Slim Man,1934年)的老手戲有關。舊版中還有一個引人注目的"Ace",那就是表演彼得·洛爾(Peter Lore)的表演,令人毛骨悚然,延續了他在《M Is the Killer》(1931)中的表演方式。

20世紀50年代的版本被改為彩色,提供了一個比瑞士家庭度假更有趣的背景。還有孩子的性别轉變,誰聽到了垂死的秘密,誰是暗殺計劃的目标,等等,這些都有微小的調整,希區柯克更喜歡懸疑,場景安排來吸引觀衆。

兩版《殺人犯》

說到導演翻拍他的老作品,我想起了邁克爾·哈内克(Michael Haneke)關于《趣味遊戲》(Fun Games)翻拍(1997/2007)的評論:"如果你是《小津電影中的茶壺》的追随者,你就會知道我對室内(或室外)鏡頭的興趣,而《趣味遊戲07》不僅僅是一次翻拍一個鏡頭,而是根據原版的家具和比例盡可能地相似。"

新(右)舊(左)版本的趣味遊戲

美國版的《趣味遊戲》是德國版的原版翻拍,幾乎每一幀都抄襲,和範桑特翻拍的《驚悚片》是一樣的。

媒體的轉換也可以産生不同的效果,蒂姆·伯頓的《科學怪獸狗》(1984/2012)不僅從短到長,而且将真人電影變成3D固定動畫,可以嘗試技術突破。

舊版科學奇狗

科學奇異狗(新版)

說到翻拍自己的導演,我不得不提到霍華德·霍克斯。

他的原始版本是神經喜劇"火球"(1941),由查爾斯·布拉克特和比利·懷爾德編劇。它講述了一個頑皮的夜總會歌手和一個頑固的教授之間的戀情故事。

火球

後來翻拍的《太陽之魂》(Soul of the Sun,1948)變成了爵士樂版,根據八卦小報的說法,霍克斯為了電影而翻拍了這部電影,劇本幾乎完全相同,除了一個長切口為爵士樂讓路。

主角被《火球》中體面的加裡·庫珀(Gary Cooper)取代,丹尼·凱(Danny Kaye)可以唱歌和跳舞,此外還有本尼·古德曼(Benny Goodman)、路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)、湯米·多爾西(Tommy Dorsey)和萊昂内爾·漢普頓(Lionel Hampton)等爵士樂界的表演。

現在已經是珍珠玉在前面了,新版本在原來的劇情幹中做減法,音樂部分做加法。是以後來的翻拍确實令人愉悅,用音樂制造敵人的想法是合理和有趣的。

《燕魂之歌》

在霍華德·霍克斯職業生涯的最後十年左右,他執導了三部情節大緻相同的西部片:1959年的《光着指節的龍》,1966年的《龍與虎聯盟》和1970年的《盜賊之王》。

這三部電影都由約翰·韋恩(John Wayne)主演,他大緻是一名警長,為他的警察局辯護,對抗一群不法分子。雖然不是嚴格意義上的翻拍,但主線劇情卻一模一樣。

《紅膽龍》無疑是美國西部三部最優秀的、無可争議的傑作之一。

《龍虎聯盟》不是一部傑作,但還不錯,節奏要差很多,有些場景更像是即興創作,霍克斯似乎很難判斷這是翻拍還是惡作劇《紅膽屠龍》。

《盜賊之王》還是有些不同,前半段的火車搶劫案被引入,最後發生了一些變化。可以看出,很多時候,翻拍是換湯而不換藥的方式。

《紅膽龍》

龍虎聯盟

《盜賊之王》

相反,另一位西方主義者約翰·福特(John Ford)選擇翻拍一部鮮為人知的電影。1934年,他的喜劇"法官牧師"以1905年的肯塔基州為背景,講述了法官與洋基隊的選舉鬥争的故事。盡管他很受歡迎,但法官的慷慨和正義感可能會讓他失去選舉。他不得不面對一群憤怒的暴徒,他們指控一名黑人犯下了令人發指的罪行。

這确實是約翰·福特的專業知識的主題,是文明,法律和社群的典型特征。神父法官是一個陌生的人,但他是一個具有強烈耐心和正義感的好人。

大多數導演翻拍通常都是以新的方式制作的,在同一叙事中探索新的主題,或者僅僅通過增加預算來制作一部更精緻的電影,但在福特的情況下,原因非常特殊。他原計劃在"牧師法官"中設計一個場景,其中法官阻止該鎮私刑處死一名黑人,但當時海斯法典中不允許這樣做。

《陽光》

但這個場景現在被收錄在1953年的《陽光燦爛的日子》中。這部電影是福特鮮為人知的電影之一,但它得到了許多人的支援,包括評論家喬納森·羅森鮑姆(Jonathan Rosenbaum),他認為福特幾乎所有的主題都在電影中達到頂峰,甚至約翰·福特本人也将其作為他最喜歡的電影之一。

那麼誰是中文最好的自拍導演呢?當然,張藝謀也喜歡翻拍自己的老電影,尤其是在1980年代和1990年代,這個數字是驚人的。

在邵逸夫時代,他的《新獨臂刀》(1971)借用了《獨臂刀》(1967)的想法,但不是翻拍,還有續集《獨臂刀之王》(1969)。

離開邵逸夫後,他開始了"炒冷飯"之路,《太太》(1983)是翻拍的《拳》(1971),都是去泰國找家打拳擊的故事,但一是找爸爸就是找媽媽,前者和狄江的哥哥都能看得見,後者幾位皇室男明星都是嘉賓。

拳擊

"太台"

翻拍他的老電影的現象在張雪北成長之後,而張新燕,他也用了一群大陸武俠運動員作為演員,拍攝大多以共和國為背景的抗日奇氣電影,這恰恰可以用他原來的邵氏時代故事結構,推回去。在缺乏古片所需的服裝和美術的情況下,他不得不把故事放在民國的背景中,或者幹脆制作舞台劇的質感。

《西安殺人》(1987)是《五毒》(1978)中冤入民國的主線,《江湖啟兵》(1990)處理的舞台劇《生死門》(1979)的質感,非常褐色,卻虛張聲勢地盯着當時沒怎麼看過世界的大陸觀衆的眼睛。這部在香港的電影被改成了《河湖合身人》,香港觀衆一定覺得上當了。

《五毒》

《西安之死》

張雪對《五毒》的故事應該很滿意,他個人多次期待翻拍。

《生死之門》

《江湖啟兵》

在台灣期間,張雪喜歡從老電影中尋找靈感,他的《喜鵲的複仇》(1983)始于《複仇》(1980) 的想法。直到他北上,他才決定翻拍吳勝三次(1988年),并計劃在1990年代翻拍四次,但這個版本的最終導演被莊偉建取代,後者制作了複仇(1993年),由張鳳儀和劉錫明主演。

《快樂複仇》

報複

吳勝決定

晚年,張還曾計劃與劉德華合作翻拍《複仇》,并命名為《複仇2000變臉》。這也是因為劉德華在2000年向"川劇臉大師"彭登懷先生學習藝術,學習變臉技巧。讓張雪萌發了翻拍的念頭,計劃将故事的背景從平劇改成四川劇,以變臉為主題,後來又因為某些條件不配合,是以沒有進一步的行動。畢竟,未經彭師傅的同意,劉德華不能表演,這也是規則。通過這幾個翻拍計劃,可以看出,張雪最難忘的就是《複仇》的故事。

他的《西行平坦惡魔》(1990)改編自《紅孩》(1975)。原創從造型、配樂、服裝和動作,加上大量的歌劇元素,不乏雷霆。讓觀衆難以接受的是,故事講完後,又有兩部直白的平劇《金豹》和《邊境通行證》,與前作沒有半錢的關系。

十五年後,《西行平魔》被譽為"神話特技片"(現在看,應該是"雜技片"才對),整部劇通過各種格鬥和煙花,大地與海的結合,最讓人印象深刻的是哪一步踩在點火溜冰鞋(代表風和火輪)的鏡頭上。張雪對《錢豹》這部劇的評論也是非常喜歡的,在《西行的平凡惡魔》和一部電影中。

兩個版本都有非常雷鳴般的人物,拖把怪物和南瓜怪物都是非常小屋的形狀。

《紅孩子》

《西行平魔》

張澈随後回台灣翻拍電視劇《刺猬》(1992年),之前的《馬刺隊》(1973年)是邵氏時期的經典之作,後來陳可欣的《名字》也是根據這一曆史事件改編而成的。

刺猬

《刺猬》的劇版。

《神通》(1993)是翻拍自《神通與小霸王》(1983),原版電影脫胎于《三國志》中的"孫澤斬姬"情節,并結合前一年《五忍者》(1982)在日本忍者中。《神通》的劇情大緻相同,但劇情、動作和拍攝都不是創新,而是倒退了一步。

《神人與小霸主》

"上帝的通行證"

張雪兒也有過幾次失敗的翻拍計劃,他已經宣布從40周年紀念日起将翻拍導演的處女作《阿裡山風雲》(1950年),希望朋友圈,能參與到影片中來。但後來計劃失敗了,相反,他的一個弟子故意炮制了電影"正義的勇氣"(1990年),作為紀念大師入學40周年的禮物給老師。

翻拍超越了少數派的舊版,除非它們不是經典之作。目的不同,動機不同,結果當然不同。我已經列出了一些我能想到的翻拍我的老電影的導演名單,我歡迎你繼續(上面沒有列出):

茜茜·迪米爾的《十誡無聲版》(1923年)和《音頻版》(1956年)

張石川的無聲和音頻版"空谷"(1925/1934)

劉貝倩無聲版《吻我》(1925年)和《夫妻之道》(1941年)的音頻版

亞伯·岡斯的《拿破侖》(1927年)和《拿破侖在鴕鳥》(1960年)的音頻版本

小津的無聲電影"我出生了,但是...(1932)和彩色有聲電影"早安"(1959)

弗蘭克·卡普拉(Frank Capra)的"每日女士"(1933年)和"黃金把戲"(1961年)

小津的黑白電影《浮草語言》(1934年)和彩色電影《浮草》(1959年)

吳永剛的無聲電影《神奇女俠》(1934年)和有聲電影《脂質的眼淚》(1938年)

威廉·懷伊(William Wye)的《三人行》(The Threesome,1936年)和《雙重不滿》(Double Grievance,1961年)

拉烏爾·沃爾什(Raoul Walsh)的黑色電影《夜行者》(Nightcrawler,1941年)和西部片《老虎的偷來》(1949年)

朱士林的《洞穴房間的燭夜》(1942年)和香港版的《新婚夫婦的第一夜》(1956年)

兩版《無法傳遞的生活》(1943/1958)

小津的黑白電影《暮春》(1949年)和彩色電影《秋天和》(1960年)

黑白電影《緬甸的豎琴》(1956年)和同名彩色電影(1985年)

瓦迪姆的法文版《上帝創造的女人》(1956年)和美國版的《現代大人物》(1988年)

康中平日文版《瘋狂的水果》(1956年)和香港的《瘋狂詩》(1968年)

金玉勇的《下一個女孩》(1960/1970/1982)是第三版,最後兩版都叫《火女》

吳志鐵二世的黑白電影《白日夢》(1964年)和同名色卡(1981年),

李漢祥的風月電影《風月赤潭》(1972年)和三年級電影《竹夫人》(1991年)

楚源的《愛的奴隸》(1972年)和《英野的新傳記》(1984年),

李漢祥的《金瓶雙顔》(1974)和三年級電影《金瓶風月》(1991)

川久保的兩版《犬神家族》(1976/2006)

玄妍大林《轉移》(1982/2007)兩版

布萊克·愛德華茲的電影版《The Unsushoed》(1982)和舞台版(1995)

迪克·梅斯德(Dick Mesde)的荷蘭版《殺戮電梯》(1983年)和美國版同名電影(2001年)

徐克的《廬山:辛廬山的劍客》(1983)和《廬山》(2001)

弗朗西絲·韋伯(Frances Webb)的法語版《難識的兄弟》(1986年)和美國版的《兩個小三個囚犯》(1989年)

斯魯伊澤的荷蘭版《神秘失蹤》(1988)和美國版同名電影(1993)

吳玉森的電影版《四海》(1991年)、電視電影版《河湖中的龍》(1996年)和電視劇(1996-1998年)

羅德裡格斯的墨西哥版《殺手的悲傷之歌》(1992年)和美國版的《殺人三部曲》(1995年),

陳慧儀的電影版《水獺的英雄本性》(1993年)和該劇版的《花僧》(1997年)

波瓦雷的法文版《時空急轉彎》(1993年)和美國版《時空訪客》(2001年)

吳英琴電影版《六指》(1994年)及戲劇版(2003年)

布恩代爾的丹麥版《守夜》(1994)和美國版的《尋找誰在尖叫》(1997)

中田的日文版《午夜鐘聲2:貞潔糾纏》(1999年)和美國版(2005年)

彭氏兄弟泰語版《寂靜之火》(2000)和美國版《曼谷殺手》(2008)

《詛咒》(2002年)日文版、美國版(2004年)由青水沖執導

費利佩·米勒的法語"蝴蝶"(2002)和中文版(2013)

《詛咒2》日文版(2003年)和美國版(2006年)

Jan Lorenas的菲律賓版Echo(2004)和美國版的Life-Saving Echo(2008)

帕布洛尼的法文版《百萬殺》(2006)和美國版《十三》(2010)

埃裡克·範·洛伊德(Eric Van Loyd)的比利時"閣樓"(2008年)和美國版(2014年)

Muschetti的短片,2008/2013版的"媽媽"

安相勳日文版《盲卡》(2011年)和中國版《我是證人》(2015年)

桑德伯格的短片長片版《熄燈之後》(2013/2016)

肯·斯科特的加拿大版《星爹》(2013)和美國版的《送信先生》(2013)

耿俊的短片《輕松快樂》(2013)和長片《錘子與錘子休息》(2017)