對國産動畫國有化的有力探索

"藝術電影"的經驗與價值

張啟忠

近年來,無論是國産動畫數量還是票房,都呈現出穩步增長的趨勢。2019年,國産卡通片31部上映,總票房70.95億元。在國内動畫票房井噴式增長的同時,我們應該注意到,法國、日本、美國等主要動畫國家,基本上都有自己的藝術風格。如何更好地建立自己的風格,尤其是如何将中國美術資源應用到國産動畫中,是不容忽視的。新中國成立後在美術和電影領域取得的成就,或許能為當下的動畫創作提供借鑒。

《藝術電影》《十七年》精彩紛呈

新中國成立後,漫畫以兒童和青少年的教育為背景。是以,從《小貓釣魚》(1952年)、《好朋友》(1954年)開始,很多國産動畫都定位在"低童年"的觀衆中,直到《驕傲将軍》(1956年)才第一次使用角色的造型,并提出了"國産化國産動畫"的方向。

國産動畫真正專注于"藝術",在1958年至1966年之間。在此期間,典型的動畫類型是以"小雛雞"(1960年),"田園長笛"(1963年)和"蜜蜂與蜻蜓"(1959年),"害羞的黃色"(1960年),"杜鵑叫晚"(1959年),"小燕子"(1960年)等為代表的水墨動畫。《小鯉魚跳龍門》(1958)的視野也經過了山水畫風格的考驗,這在《誇耀的青蛙》(1954)中已經嘗試過。動漫聚焦于"藝術",作為一種讨論藝術的短片風格,是國産動畫成長必須經曆的曆史舞台。

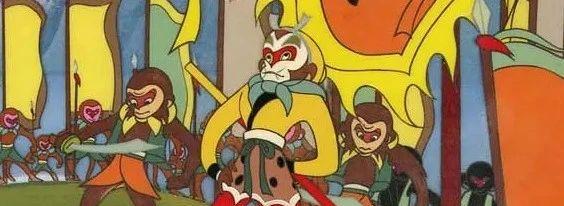

當時,動漫創作的大衆線和"國有化"的追求得到了中國許多著名藝術家的支援和幫助,大大提高了"藝術電影"創作的水準。例如,著名裝飾畫家張光宇在大型動畫電影《大豪天宮》(上圖)中擔任美術設計師,塑造了影片的主要人物——孫悟空、玉笛、泰白維納斯等三皇子等形象,并為影片做了全景素描。對于下一集電影的設計是由他的弟弟張正宇構思的,電影背景也做了具體的指導,讓電影的背景風格有很強的虛拟裝飾組合,與人的行為也非常協調,提升了電影的氛圍。畫家黃永宇在西雙版納等少數民族地區生活了很長時間,他專門為彩色剪紙電影《等待明天》《長發姐姐》造型設計。熟悉少數民族生活的黃永宇與導演交換了創作意向,采用了電影人物與背景的虛拟結合,采用基于虛拟的藝術手法。中國畫家程天發在雲南彜族地區收集了很多資訊,擔任《孔雀公主》的人物造型和背景設計。中國第二部水墨卡通片《田園兒童長笛》,以畫牛畫家李克染著稱,為影片制作了14幅以牧羊人和牛為主的水墨畫,供攝制組創作參考。此外,畫家弗朗西斯參與了電影制作的具體工作,作為背景設計,努力實作背景與人物之間的協調。

此外,畫家葉素玉、何天健、常淑紅、賴楚生、張正宇、蔣漢庭等也曾到上海美術電影制片廠講學。常樹紅舉辦了敦煌壁畫藝術展,與藝術電影創作者一起研究敦煌藝術的特點和敦煌壁畫的故事,考慮改編成藝術電影劇本。葉哈松曾多次為藝術電影人講授"素描藝術",張正宇長期以來一直在工作室和創作人員中研究背景風格,并為折紙電影《一白菜》做了人物造型改造,何天建等教授中國畫,他們努力提高藝術電影創作者的業務水準。同時,王朝文、張偉、唐韻等藝術家随處可見,對新電影的藝術進行分析、推薦、創作主題和電影改進建議。

可以看出,中國藝術資源的動畫轉化,曾經支撐起中國動畫短片的榮耀。當然,其中一個具體的曆史因素是,今天的商業動畫電影是無法複制和到達的。

"藝術電影"是不可持續的原因

《藝術片》因為大部分是短片,也以"低小和年輕"的觀衆為主要對象,讓該劇本身的故事極為薄弱。改革開放後,先後有動畫《好貓》(1979年)、《人參娃娃》(1981年)、《不分青紅皂白的填充》(1981年),這些都以漢代肖像磚的形象為基礎,《風景》(1988年)是畫家的場景水墨畫情境,在動畫中捕捉到。正是因為對畫面"藝術性"的強調,是以,在1980年代,藝術電影被歸于藝術或屬于電影,也引起了争議。與此同時,美國《白雪公主》(1937年)和《傑梅尼》(1950年)、日本動畫《鐵臂A通木》(1963年)和《龍芋頭》(1979年)進入中國市場,受到歡迎,1981年國産動畫《猴子釣魚月》《好夏武東》,但由于過于強調藝術,故事結構成了短闆。

在1982年上海美術電影制片廠的座談會上,也出現了一場關于藝術電影應該是"姓氏"還是"姓氏美女"的争論。這場争論,以及後期的動畫創作,都暴露了當時國内動漫産業對動畫本體屬性的了解的局限性和模糊性。藝術電影在形式上屬于藝術,在戲劇的内容上屬于兒童文學,而兩者被構思成動畫本體論,這是沒有必要争論的。争議本身源于上海美術電影制片廠,很多藝術專業背景的動畫導演,他們擅長并注重造型和形象的傳達,但在電影主題、戲劇結構、人物塑造等方面都處于劣勢,讓電影在美術風格、電影結構上是空洞的, 重複,單一。這一趨勢尚未得到很好的解決。

上海美術電影制片廠成立于1957年4月1日,1963年成立了文學團體,1965年,集團改為文學部,至今已有近20名專業美術電影編劇和編輯,是上海美術電影制片廠全權負責美術劇本的管理和創作。1976年後,上海美術電影制片廠重建立立了文學剪輯室。1984年,上海美術電影制片廠進行機構改革,文部與制作辦公室合并,成立了新的創意制作辦公室。1987年,美術電影的劇本工作與房間分開,并成立了文學創作辦公室。文學系的演變和緊緊抓住,也間接反映了國内動畫電影劇的起起伏伏。

問題是,為什麼上海美術電影制片廠成立前的一些卡通片有更好的結構?究其原因,如方明(控股永仁)、華俊武、崔、餘哲光、萬玉明、萬古宇、萬超塵、錢家君、西溪、徐炳軒、嶽璐等動畫導演自己都有電影、木偶創作、動畫創作、新聞報道、文學創作等深厚經驗,這些經驗可以彌補戲劇本身的不足。或者,這些經曆本身要麼是戲劇思維的一部分,要麼比簡單的戲劇具有更廣泛的社會,曆史和文化背景,并且戲劇的意圖有一些共同點。在他們的帶領下,何玉門、王淑琛、徐景達、曲建芳等人在創作過程中,形成了劇的能力。從1963年到1965年,上海美術電影制片廠有近20名專業編劇和編輯。這一時期也是"中國動漫派"的巅峰時期。

導演闫曦曾在1980年代寫過,動畫創作者應該去山村體驗新農村的生活。"實行問責後,農村兒童在想什麼,做什麼?"先富起來的農民的孩子,掌握技術技能的農民家庭的孩子,我們以前認識的農民的孩子,他們的思想和生活發生了什麼變化......也許他們的思想飛躍遠遠超過了我們的作家對他們的了解。我能為他們做出什麼貢獻?現在它隻是一個空白區域。"以上對參與革命作品的導演的分析,并不是對藝術經驗的簡單總結,而是社會學分析,這反映出早期動畫導演的創造性思維并不局限于動畫作品本身,而是作為廣闊的現實生活或依靠古代主題來表達現實生活的小載體。而一些動畫導演已經去世,導緻動畫編劇團隊的空虛和繼任者無人問津。

最終,人才流失導緻動畫長片的完成困難,國産動畫隻能依靠實驗動畫短片屢獲殊榮。而那些對每集電視劇的結構大緻相同的人,其結構、手法和動畫都是無法比拟的。

1982年的一部國産水墨動畫短片《鹿鈴》還是很奇怪的,因為它的情感鋪路、推廣、變化都是按照電影的軌迹,這就來源于電影導演桑弧的打法基礎。可惜當時大多數國産動畫都沒有這樣的播放效果。反思改革開放後一段時期國内動畫的萎縮,除了國外動畫的進入外,市場環境不規範,動畫制作等外部因素,戲劇、造型等内部因素的衰落是症結所在。這是以中國兒童文學衰落的形式出現的。相比之下,20世紀50年代蘇關聯畫的繁榮與兒童文學和兒童電影的發展相輔相成,日本漫畫系列和動畫故事有了"前世和現在生活"的演變,美國動畫電影的繁榮與其電影制作的發展密切相關。

國内很多動漫造型一度逐漸失去了"17年"動漫造型的獨特魅力。文革後,參與動畫設計的藝術家有:程天發(鹿鈴)、韓美林(獵狐)、張偉(哪一海)、方彭年(《風景》)、韓宇(《三僧》)。然而,1980年《三僧》之後的動畫短片缺乏畫家參與設計的銳利形象和幻想。

總之,"17年"的藝術電影創作人員結構是一位知名畫家參與的造型設計,導演懂得電影排期,畫風景有藝術天賦,編劇都有生活背景。這實際上與迪士尼的商業制作人員結構大緻相同。然而,具有現代動畫萌芽意義的流程系統,由于文化大革命的創傷、人才流失和商業利益的糾纏,使得動畫創作成為個性化或小衆的"工坊式"自我對話。

"中國動漫學校"的精髓

這是關于完善現實生活

是以,我們應該對"藝術電影"和國産藝術電影的"17年"的輝煌有一個清晰的認識,可以從多個方面汲取經驗。首先,《17年》動畫創作一般都是根據現實生活的經驗,模組化、構思劇本、選擇自然場景進行背景設計,是以,在那個時候,國産動畫具有自然、真實、簡單、永恒的魅力。而且,國産藝術電影的"17年",在中國傳統藝術動畫的轉換中,做出了大量的嘗試和探索,并投下了"中國動漫學校"的旗幟。有人認為,如今三維動畫盛行,迪士尼已經廢除了二維動畫,是以中國傳統美術不适合單線平面畫為主的傳統動畫,也落後于模拟、面向現實的三維動畫。事實上,這是一種片面的觀點。例如,法國動畫在老師的色彩上承擔了印象派,并形成了當今法國動畫的特征,而法國動畫藝術具有"我在伊朗長大"的剪紙風格,還有一種偶數的動畫風格"小王子",可以看出使用了什麼樣的動畫形狀和材料, 取決于故事本身。相比之下,到目前為止,國産動畫還沒有形成世界觀衆的認可,展現出中國風格鮮明的動畫藝術語言,是以我們應該在"17年"國産藝術的基礎上更好地借鑒中國傳統藝術。

為了實作這一目标,高校動漫專業需要增加傳統藝術的課程教育訓練,讓學習者熟悉中國傳統藝術作品和流派的演變,并在中國傳統藝術線條、色彩、造型等方面,有更好的基礎。二是形成以中國傳統文化為核心的大藝術觀念,即幫助學生在中國畫、書法、油畫、雕塑、版畫、影像、裝置、景觀設計等方面形成大視野。隻有這樣,中國傳統藝術和中國傳統文化才能真正在國産動畫中形成深邃的綠葉增長趨勢。

(作者為中國傳媒大學動畫與數字藝術學院副教授)

免責聲明:以上内容轉載自《中國藝術日報》,發送的内容不代表本平台的立場。全國文化産業資訊平台聯系郵箱:[email protected],位址:北京市朝陽區金台西路2号人民日報新媒體大廈