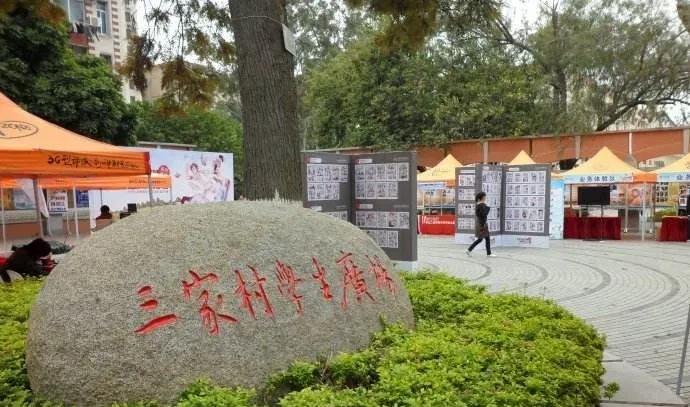

"三村"是廈門大學校園内的一個小廣場,位于芙蓉四期、紫琴塔和南光七、八、九中間,是連接配接教學區與生活區、老區和新區的中心位置,是廈門大學校園文化最重要的聚集地。

20世紀30年代,廈門大學校園東社群村旁有一個小院子,由三個單元組成,分别配置設定給經濟系、曆史系和化學系的三位教授,被曆史系葉國慶教授命名為"三村"。白山口,天下馬虎,當年的建築早已不複存在,但"三村"這個名字卻永遠保留了下來,直到今天。

"三村"有很多窗戶,張貼告示、釋出告示、傳播資訊,揚春雪,下裡巴人,一切,窗内外,總是五彩缤紛,日新月異。周末,"三村"成為社會實踐的舞台。有賣日用品的教育訓練攤位,有二手交易,有社群組織招新人,有學校現場從業人員節儉招聘,有志願服務,有現場專業技能練習,有社交活動表演,有時還會有樂隊和歌手現場表演。"三村"的包容性開放,在廈門大學創造了豐富多彩的校園文化,給我們帶來了深遠而持久的影響。

1995年3月,我從"三村"那裡得知,校友餘光會回到母校參加校慶典并發表演講,激動不已,對懷舊詩歌做了大量功課。在講座現場,我與餘先生交流,朗誦了他的名作《懷舊》。俞先生即興題詞給了我。這可能是我一直在閱讀和寫作的動機。

我的第一首詩寫于廈門,在練兵後被校報采納,貼在"三村"的櫥窗裡。這首詩很短,蜷縮在角落裡,仿佛不被孩子看到。但我去"三村"視窗看了一個星期,欣賞自己,直到我換了報紙。(這個季節/我無事可做/不得不想你/我的心在漂浮/我的人在發抖/你知道嗎//這個季節/我無事可做/不得不想念你)

1994年11月,小金門台軍在廈門大學附近的黃軒"炮擊廈門",在校園内引起強烈反響。學生會為學生會主席和學校部長舉辦研讨會,批評台灣當局的不良行為。會後,各部門各部門紛紛撰寫批評性論文,學校標明部分張貼在"三村"視窗,再次引起大家的共鳴,老師、學生和學校幹部給予了高度評價。其中有一首詩,《橫岸的聲音》。(昨晚/我聽到了槍聲/不是鴉片戰争的遺産/不是抗日戰争的轉世/是我們的同胞/向我們開火//在電視上/倒下的身體/站立的觀衆/凄美的臉/憤怒的眼睛/我們的同伴/你看到了嗎?四十五年過去了/懷舊仍在歌唱/血還在混合/話語還在互換/為什麼/你/不耐煩/把我們送走?2000萬人/4萬平方公裡的土地/從"總統"到民民/從台南到台北/每一滴血/每一寸土地/不是全部融化了"中國"這個詞!150年前的曆史/每個人都知道/50年前的戰争/記住/為什麼/有人/仍然有槍/屠殺你的同胞?滕輝先生 / 對不起 / 你準備好了嗎/ 犧牲了你的人民/我們的同胞/改變奴隸的面孔?今天回首這首詩,依然能感受到這一年的憤怒和激情。

《三村》開啟了我的詩歌夢,但我才華橫溢,平庸,畢竟沒有踏上我向往的道路。閑暇時間,作為興趣愛好,不刻意、不做、傾訴于心,記錄美好,傳播美好,為自己創造一個快樂的精神家園,享受自己,享受它。是以内容。