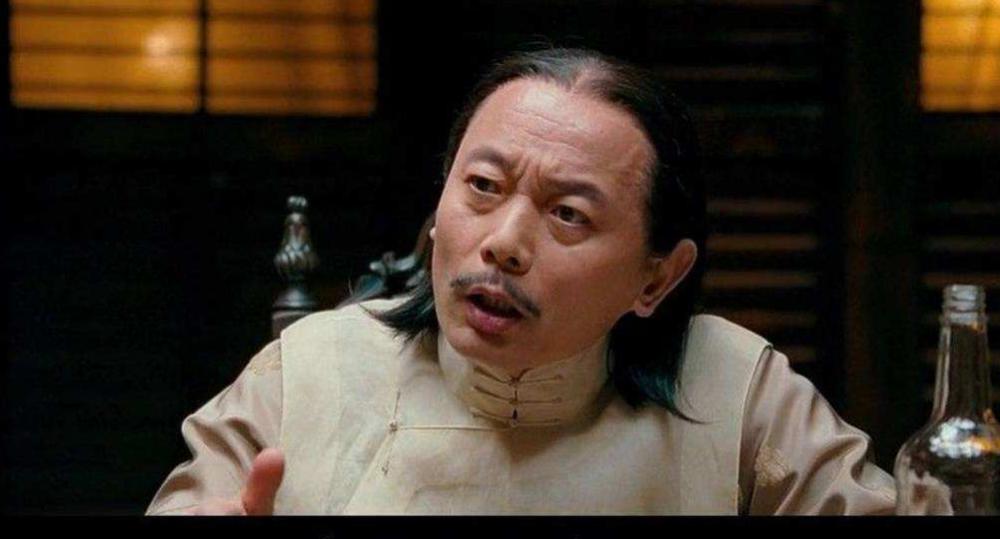

葛優在電影《讓子彈飛》中曾說:路要一步一步走,步子邁大了,容易扯着蛋。

19世紀前後,已經達成“日不落”成就的英國,為了實作永久稱霸世界的偉業,開始滿世界囤煤。當時,煤炭是工業國家的關鍵能源,有了煤,蒸汽機就能高效運轉,煉鐵廠就能源源不斷地加工鐵礦,大英帝國的蒸汽艦隊就永遠能在世界上橫着走。思路是對的,執行也很到位,但可惜,全球能源結構變了。

截止到1830年,英國煤礦保有量占到世界的80%。龐大的煤礦資源,讓英國的鐵産量遠超其他歐洲列強之和。那麼英國的位置穩了嗎?很可惜,并沒有。

19世紀末,内燃機橫空出世,石油取代煤炭成為新興的主流能源。英國重金囤積的煤,頓時成了次要能源儲備。更嚴重的是,由于在儲煤的道路上用力過猛,英國已經沒錢重構石油經濟體系,随之而來的是,英國的工業産值先後被美國、德國超越。

常言道,凡事太盡、緣分勢必早盡。刻意去追求一個極緻的結果,市場往往反向行之。英國恰恰因為每一步都做得太好、太超前了,是以導緻了後來的落後。而如今,日本汽車産業似乎也正在面臨與19世紀末英國類似的局面。

一、布局碳中和,日本推出“最高端”脫碳方案

在全球變暖的大背景下,世界各主要工業國為了降低碳排放,實作碳中和,紛紛采取一系列“脫碳政策”。其中,以日本提出的氫燃方案,最為直接,也最為先進。

在和脫碳化聯系最緊密的汽車産業,大多數國家的解決思路是,從混動到電動,最後再向氫能邁進。而日本車企則一步到位,要麼燃油車,要麼氫能車,堅決不走中間路線。比如,豐田總裁豐田章男就曾多次表示,碳中和最大的敵人是二氧化碳,而不是内燃機。針對日本限制燃油車發展的計劃年表,豐田章男則公開唱反調,表示禁售燃油車将導緻相關行業出現問題,甚至有可能毀掉日本經濟。

豐田章男的一系列跳腳言論,目的是在抨擊那些急于用燃電混動和純電動汽車取代燃油車的國家和企業。那麼以豐田為代表的一衆日本車企如此抵制新能源汽車,是因為它們做不出來麼?并不是,在新能源汽車這個領域日本車企不僅有技術,而且還很“先進”。

正如前文所提到的,日本車企的核心理念,是要實作汽車新能源的一步到位。而用全球主流的三元锂電池或者磷酸鐵锂電池,依然污染嚴重。目前,大陸的電力來源主要通過火電、核電、水電、風電等方式。根據資料統計,大陸電力結構中70%是火力發電,而其中燃煤發電又占60%以上。純電動車的動力來源于煤炭,這與燃油車的動力來源于燃油,在污染和碳排放方面,差别并不大。是以,日本沒有優先選擇“電動車”這條新能源汽車賽道。

早在1974年,日本即推出了《新能源開發計劃》,将發展燃料電池技術定為國家未來戰略重心之一。1992年,日本正式布局氫燃料電池汽車的發展。此後不久,豐田、本田等車企,便推出了各自的燃料電池汽車規劃方案。

經過20多年的發展,2014年,豐田推出全球首款氫燃料電池汽車的量産車型MiRai。另一方面,日本也積極布局氫能設施建設,到2020年為止,日本累計建成加氫站147座。

毫無疑問,在氫能開發利用、氫燃料電池技術方面,日本繼續走在了世界前列。然而,一路領先下來,日本車企卻在新能源汽車的賽道上,越來越沒有競争力。

根據已出爐的2021年前11個月全球新能源汽車銷售榜,曾在燃油車領域大殺四方的日本車企,沒有一款車型沖進榜單前10。能挽回日本汽車顔面的豐田RAV 4僅以5.7萬的銷量排在榜單第15名的位置。

而這款豐田的RAV 4的核心技術很可能來自中國新能源車企比亞迪。2020年4月,豐田與比亞迪的合資公司正式成立。根據公開的資訊,豐田比亞迪的合作大體上可以總結為:比亞迪出技術,豐田出品牌。具體而言,雙方借助比亞迪e平台和相關技術,設計電氣化新車,然後“披着”豐田外殼去搶占市場。

為何全球第二大汽車公司——豐田,會“淪落”到使用中國車企的技術?日本的“氫燃料”方案哪去了?

二、理念最先進,日企為何淪為追随者?

日本“氫燃料”一步到位的戰略之是以不吃香,主要有3點原因:

1、成本偏高

縱觀新能源汽車行業後發者對業内領軍企業的超越,“成本效益”三個字都發揮了非常關鍵的作用。近些年來,在半導體、手機、動力電池等領域,南韓和中國逐漸超過日本,都與“品質好、價格親民”的品牌形象密切相關。而日本氫能燃料路線之是以遲遲不被主流市場認可,一個重要的原因就是它太貴了。

無論是加氫站、氫燃料電池,還是氫燃料汽車,成本均比燃油車配套體系要高。根據資料測算,目前大陸氫燃料成本在60元~80元/kg,與30元/kg的可商用價格比貴出至少一倍。目前,豐田推出的氫能源車Mirai在北美的起步價為49500美元,折合人民币超過30萬,而同樣的價格可以在北美買一輛奧迪TT了。

盡管日本氫能相關研究已經達到國際一流水準,但唯獨在成本壓縮方面,依然沒有取得突破性進展。

2、基礎設施不比對

新能源車發展路線主要有三條,其一為氫燃料電池路線,其二為锂電池路線,其三為油電混動路線。大多數國家發展新能源車,均以锂電、混動為重點,同時對氫燃體系開發也有所兼顧。一門心思紮在“氫能”裡的,隻有日本一家。

發展重心不同,對氫能設施的投入力度也完全不同。截止到2020年,全球加氫站總數僅有553座。以大陸為例,2021年,大陸以157座加氫站的數量超過日本,登頂全球榜首。但這個體量的加氫站可能還不如大陸一個省會城市的加油站多,更别提在全國普及氫燃料汽車了。

3、設定的行業标準過高

近些年來,我們發現很多尚未走出國門的企業,已經具備了不亞于衆多老牌跨國公司的體量,其重要的原因在于中國坐擁的十億級消費市場。而這樣的優勢日本并不擁有。正因為國内市場狹小,一直以來,日本總是堅持奉行外向型經濟。

然而新能源汽車不比傳統燃油車,不是隻要把車造好了,就可以通行全球。新能源車還涉及基礎設施建設、軟體系統維護等燃油車時代不需要考慮的問題。尤其是日本推出的,還是主流新能源汽車市場并不适配的氫燃料汽車。

另外,世界各國對氫能開發利用的腳步和标準都是不統一的。日本對氫能應用的相關标準,在其他國家看來過于嚴苛,客觀上延緩了氫能使用的普及推廣,并阻礙了日本氫燃汽車産業的成長。

三、結語

如果說英國當年的衰落曆程,是“成也煤炭,敗也煤炭”,那麼日本在新能源汽車領域的落敗,就可以稱之為“成也技術,敗也技術”。

直到現在,日本在氫能開發領域的技術專利占到全球30%,位列世界第一。然而氫能體系卻遲遲無法形成閉環,空有技術優勢,又有什麼用呢?

是以,永遠不要過度信賴曾經使自己成功的因素,哪怕它曾無限接近“真理”。