祁濤

最近,筆者認真研究了清同治十三年(公元1874年)《虞鄉縣強宜庵免減差徭記》碑文。該碑現存于永濟市博物館,為青石質,豎長方形,高200厘米,寬76厘米,厚16厘米。碑身周邊線刻4厘米寬的裝飾花紋帶,圖案為牡丹、蓮花配以瓶花。正文14行,滿行68字,字徑2.5厘米,楷書,由時任工部右侍郎閻敬銘撰文,前知虞鄉縣事汪守正校閱,生員屈炎炳書丹。碑陰局部漫漶磨蝕,文分上下兩部分:上部刊刻同治八年(公元1869年)十一月三鄉紳士請求設立裡民總局的報告及虞鄉知縣強宜庵的批示,共23行,滿行20字,字徑2厘米;下部刊刻同治九年(公元1870年)春,虞鄉知縣強宜庵親自厘定的車馬、大差、雜差等供應章程,共17行,滿行24字,字徑3厘米;以上皆為楷書,由張成德刊石,民國《虞鄉縣志》卷九收錄有碑陽文。

撰碑者閻敬銘從社會治亂、政權存亡的高度立論,通過對大陸封建社會唐宋以後及明清以來賦役制度發展變化剖析和深刻探讨,比較生動、形象地記錄了原虞鄉知縣強宜庵上任伊始,就大刀闊斧減免各項差徭、減輕當地農民負擔的政績,突出強調了“恤農為政事之本”的社會命題,在新時代的今天仍具有一定現實意義。

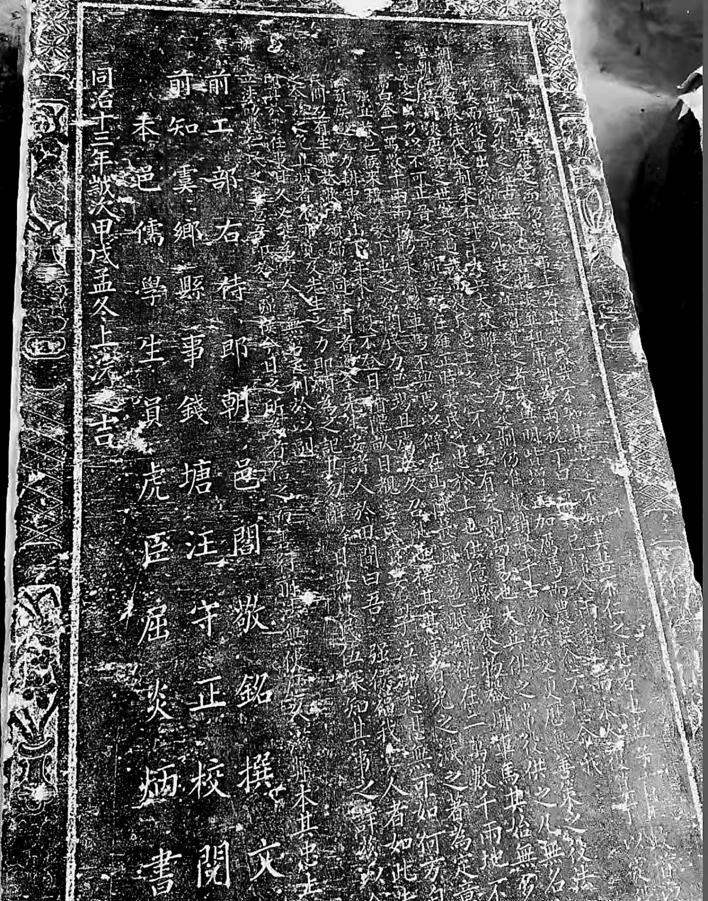

▲《虞鄉縣強宜庵免減差徭記》碑局部

為政之本在恤農

碑文對農民生活的境況有着真切的呈現,懷有笃厚的恤農情結。開頭便是:“天下有苦無複之而仍忠于事上者,其農民哉……使天下知農之利、農之樂,而世于以治。”大意是說,天底下最辛苦的就是農民,卻還日複一日地耕耘稼穑;沒有種過莊稼的人,不知道農民的辛苦,就不太仁義了;孟子說,國家的政策首先不應該耽誤農事,隻有寬松徭役,才能使人們明白農業的好處和農民的快樂,國家才能得到治理。

碑文又說:“溧水強宜庵邑侯來權虞篆,下車之始,恤民力已竭,且慮曆久召亂也……邑侯之心,不誠知恤農為政事之本哉?”意思是,從江蘇省溧水縣來虞鄉縣當縣令的強宜庵,上任伊始,十分體恤農民之貧窮困苦,擔憂時間長了引起社會不安定……縣令的心裡很清楚恤農為政事之根本。碑文還記載了:“年來歲谷不登,日循隴畝,目睹虞民賣妻鬻子,泣涕愁悲,無可如何……”意思是,以前年景不好,收成欠佳,親眼看到虞鄉農民因生活所迫,把妻子兒女賣給别人,啼饑号寒,悲哀憂愁,沒有辦法。

如上所述,作者以白描的手法,深切地刻畫了封建社會最底層老百姓的窮困潦倒,在一定意義上都是恤農思想的具體反映。

民心民意要順乎

縱觀碑文作者閻敬銘的人生曆程,無論是他青少年在陝西省大荔縣黃河岸邊稼穑耕種、關中書院刻苦求學的時期,還是中晚年在永濟中條山下退休隐居、聚徒授經的生活,都能看出他對農民生活境況體味深切,其中,整饬吏治以恤農、民心民意要順乎,是其重要的為官理念。

“向者,虞民之苦同為受之。今茲之免且減者,不亦寬及先生之力,即願為之記,其勿辭……”大意是說,過去很長時間裡,我和老百姓一起遭到苛捐雜稅盤剝,生活十分凄苦,如今享受到知縣強宜庵的恩惠,老百姓就給你立碑為證,不要推辭。“使強侯即真于虞任事日久,必能為虞人籌無窮之利,于以副朝廷立法、勸農、仁民之至意……”大意是說,倘若強宜庵能夠長久在虞鄉縣擔任知縣,體察百姓窮困,順乎民心民意,那麼必定能為虞鄉老百姓謀取很多利益,以展現朝廷公正立法、勸農稼穑和仁愛百姓的為政本意。

碑陰處的刻文,記載了知縣強宜庵答複當地三鄉紳士關于設立差務總局的批示:“境内差務浩繁,苦樂不均,實民力有不逮也。既經衆紳公議,共體時艱,以順輿情而纾民力,仰即設裡民總局,準如所禀,以為定章……”說明強宜庵體察民情,順乎民意,寬纾民力,同意百姓意見,成立裡民總局,并且以刻碑的形式确立下來,廣而告之,展現了為官者一定要順乎民心民意的從政理念,真實反映了晚清名臣閻敬銘的民本思想。

規章制度須遵守

閻敬銘(公元1817年~公元1892年)素有晚清“救時宰相”之稱,陝西省朝邑縣趙渡鎮(今陝西省大荔縣)人,道光二十五年(公元1845年)進士,曆任山東巡撫、戶部尚書、兵部尚書、軍機大臣等職。他不畏強權,彈劾不法,崇廉尚儉,整頓差徭,懲貪扶正,嚴防中飽,一生為官清正廉明,深知整饬吏治以恤農是重要的為官之道,理财尤重節流,是大陸曆史上的理财專家之一。慈禧太後在議修頤和園時,閻敬銘以“庫銀缺少,列強環伺,不宜居安妄為”為由,堅決不予開資,受到慈禧太後斥責,給予“革職留用”的處罰。在短暫的從政生涯中,他曾7次被罷免官職,或居京留用,或返鄉待用。

他憂國憂民,樂善好施,熱心地方公益事業,儲糧備荒為百姓,不僅捐款修建義學,而且倡導、督促在(朝邑)縣城西側(今大荔縣城東17公裡處的朝邑南寨子)建起一座“豐圖義倉”。這在當時是全國唯一的一座民間糧倉,可儲糧500萬公斤。慈禧太後題名“天下第一倉”。中華人民共和國成立後,政府仍沿用其作為糧站,如今已是全國重點文物保護機關。

閻敬銘的故鄉原朝邑縣與河東原虞鄉縣二者直線距離不足百裡。他告老還鄉後,曾寓居原永濟縣的下寺村、原虞鄉縣的屯裡村、樓上村,最後客死樓上村。寓居永濟期間,他家風嚴謹、和睦鄉鄰,聚徒授經、講學不辍,贈人墨寶、主持公道,受人敬重。僑居虞鄉縣屯裡村時,當他看到當地許多“生童”無學可上時,就一邊調養身體,一邊設館教學。

據比閻敬銘小24歲、同在朝廷為官、當過光緒皇帝師傅的翁同龢在其日記裡記載:閻敬銘在清廷“11次起用,退居16年,在中條山講學,可敬,可敬”。在樓上村,有一座不事雕琢、自然質樸的“閻家樓”,是由他的三兒子閻迺竹修建、閻敬銘和家人及其後人的居所。宅院正院門樓上題刻着由閻敬銘親筆撰寫的一副楹聯:“處物要吃虧立身要吃苦,治生不求富讀書不求官。”這副楹聯,包含着不計較個人得失、不為功名利祿束縛的曠達情懷,既是閻敬銘一生治學、為人處世的體會,也蘊涵着他對子孫後代的殷切希望。100多年來,閻氏子孫堅持和傳承家風家訓,勤奮努力,代有賢才。

為保證吏治清廉,有章可循,閻敬銘在碑文中提出:“擇其甚害者免之減之,著為定章……”意為,選擇一些嚴重損害虞鄉縣老百姓利益的苛捐雜稅項目予以減免,并且立下規章制度,嚴格遵守執行。又如前文所述,知縣強宜庵在答複當地三鄉紳士關于設立差務總局的批示上說:“境内差務浩繁,苦樂不均,實民力有不逮也……以為定章……”說明了強宜庵體察民情,關愛民生,嚴禁苛捐雜稅,将其用途、次數、額度等,以規章制度的形式确立下來。“流水車馬刊兩連票,存署蓋用圖章,局中見票支應……”嚴格按照規定要求辦理有關财務支出手續,予以公示,展現了強宜庵遵守國法和各項規章制度的為官之道。

總之,碑文昭示了“察吏”與“恤農”在國家治理中的極端重要性與内在關聯性,在全面從嚴治黨的今天,意義深遠。

相關連結:

虞鄉縣強宜庵免減差徭記

天下有苦無複之而仍忠于事上者,其農民哉!不知其忠,遂不知其苦,不仁之甚者也。孟子言王政,首以不奪農時,寬其徭役,使天下知農之利、農之樂,而世于以治。今之農何如哉?力役之征,古無論已。唐楊炎并租庸調為兩稅,丁口庸錢已歸入兩稅矣,而宋人複算丁以定役。前明萬曆中定條鞭法,舉一切無名雜征并之正供。是役法已入賦稅矣,而複出于常賦之外。古之所謂寬之者,宋與明皆增而加厲焉,而農民愈不堪命。我朝制度超轶往代,定制永不計丁,大兵大役雖資民力,定制仍準報帳。舉千古紛纭變更、曆無善策之役法,一舉而蕩滌之。聖朝仁恩周浃,唐虞之世,豈是過哉!而農民忠上之心,不以立有定制而易也。大兵供之,常役供之,凡無名之需無不供之。為長吏者視為固然,有加無已。天下之是以重困而變亂之出,乃以不可止。晉之虞鄉立縣,在雍正時。虞民之忠于上也,供億縣署食物器用車馬,其始無多,支應猶可為力。至鹹豐季年,費用滋繁,日甚一日。虞民之供于縣者,歲需白金一萬數千兩,而協助永濟縣車馬不與焉。以僻在山陬蕞爾,僅在二萬數千兩。地不當孔道,大兵大役之所不經,役之重繁,亦罕見鮮聞者。己巳之秋,溧水強宜庵邑侯來權虞篆,下車之始,恤民力已竭,且慮曆久召亂也,擇其甚害者免之減之,著為定章。視往者曆歲之用,省且強半。邑侯之心,不誠知恤農為政事之本哉?餘負疾避寇,力耕中條山下。年來歲谷不登,日循隴畝,目睹虞民賣妻鬻子,泣涕愁悲,無可如何,方自悔先時不擇地而蹈也。自強侯莅任,大寬前政,出水火而衽席之,民間乃有生趣,巷歌戶頌,婦孺同聲。間者遇全先生妥諸人于田曰:“吾強侯富我虞人者如此,先生雖卧病,不交人事,而服田于茲,亦虞之農也。向者,虞民之苦同為受之。今茲之免且減者,不亦寬及先生之力,即願為之記,其勿辭。”餘日與農民伍,深知其事之詳。茲以食物器用之供歡騰如此,愈以信民之忠而愈以歎其苦也。使強侯即真于虞任事日久,必能為虞人籌無窮之利,于以副朝廷立法、勸農、仁民之至意。吾即于強侯今日之所為者,信之而善行前法,無使曆久滋弊,本其忠上之心,而毋自忘其苦,是又在虞民能體強侯之意也夫!