【翰墨颍淮】第9期

作者:張華東

(本欄目每周五下午4點推出)

【編者按:朱炎昭,清末舉人,自幼家貧,然胸懷大志。其九歲喪父,與弟弟、妹妹、母親相依為命,寄人籬下。鹹豐三年,18歲的朱炎昭帶着母親弟妹背井離鄉,途中母親遇難而終。後輾轉到河南鹿邑被一名門大戶朱啟元收為義子,從此改變人生,刻苦學習,終成大器。在清末民初,以“詩、書、畫”三絕盛名于世,他一生留下大量作品,筆墨一生,才華留世,令後人敬仰。】

朱炎昭(1832—1919),字飛仙,号鴻升。生于清道光十二年,卒于民國8年,阜陽東南五十裡常白莊人,清末舉人,授鄭州衛輝學官。《阜陽縣志》稱:“所畫蘭、竹、石奇特怪異,為時人争藏。”《阜南縣志》載:“詩畫、書法一時名揚鄭州。去京津以賣畫為生,每畫一出,顯貴豪門乃至日本客商争相求購”。著有《蔬香閣詩集》、《飛仙遊記》等。

朱炎昭生活的整個時代,正是清朝政府走向衰落的時代,最終推翻了清政府。由于這個時代曆經太平天國的動亂時期,八國聯軍侵略,内憂外患,百姓受苦,民不聊生。做為出身寒微的朱炎昭,自然生活窘迫,受到百般煎熬。他九歲那年,家鄉鬧饑荒,父親抱病而亡,留下他和弟弟、妹妹與他母親相依為命,寄人籬下。在他十八歲那年(鹹豐三年),撚軍起義,兵荒馬亂,天災人禍接踵而至,無奈母親帶着他們兄妹背井離鄉,外出求生。當走到泉河橋上時,母親遇難而終。後來他再從此路過時,寫下了《重經難地》詩,詩中寫到:“骨肉當年此地抛,馬蹄踏塌舊石橋。可憐回首情千裡,使我傷心路一條。”

他和弟弟、妹妹逃到颍州,從颍州到太和時,由于妹妹弱小,也無資供養,便忍痛把妹妹送給人家當童養媳。後輾轉來到河南鹿邑,由名門大戶朱啟元(歲貢)收為義子,才得以栖身,并開館設塾。這期間對于他将來的成才有很大關系,由于他治學嚴謹,教學認真,因之名聲大振。到三十二歲,考中了秀才,三十五歲考中文舉,到六十歲時任鄭州學正,七十九歲升任衛輝府教授。

朱炎昭由于對書畫的研究頗深,又一生好遊名山大川,常以詩書畫為伴,故創作了大量的書畫作品,并寫下了大量的詩稿,可以說他無日不詩,不事不詩,無處不詩,一生有萬首詩作。

朱炎昭雖出身寒微,卻胸懷大志,但由于他是一介貧儒,又受腐朽勢力擠壓,生活艱辛,何以救世,因之壯士難酬,他在詩中寫道:“前生我是石,曾經娲皇煉。業已補青天,剩下者一片。”“得遂男兒慷慨志”,“直待扶搖三萬裡”,可惜他空懷報國之志。

飛仙公在功名失意,然在清末民國以“詩、書、畫”三絕而盛名于世。他的詩寫景抒情,雅俗共賞,且主要還是反映民間疾苦和自己坎坷生活,其書法風格獨特,得顔柳之構架,并多從何紹基書法風格受益最多,寫其蒼潤,厚重,盡顯遒勁有力,含蓄灑脫,氣勢磅礴。然他的畫,早期畫山水花鳥,中期習山石松鷹,晚期以繪制水墨淡彩的象形石為主。他在一幅鷹石圖中寫道:“老我雄心總不衰,經營畫料與詩材。奮筆寫出遊龍石,猶想拿出抱雨來。西風吹出一鹫鳥,遂集于此情矯矯。健翎有意作盤拿,勢将一舉青雲志。”

朱炎昭在天津時,常在碼頭賣畫為生,賣畫時常常遇到很多外國人買他的畫,他在為日本人買的畫上題到“香山詩價重雞林,佳活風流直到今。日國多情偏購畫,飛仙石渡海天深。”日本人很高興地得到他的作品,他還曾為日本一位将軍求畫者作畫,畫怪石一幅,題詩為“寫出嶙嶙代價高,榮邀來拜任揮毫,青天萬石無須補,留與将寫磨寶刀。”表達了他對日本人的友誼。

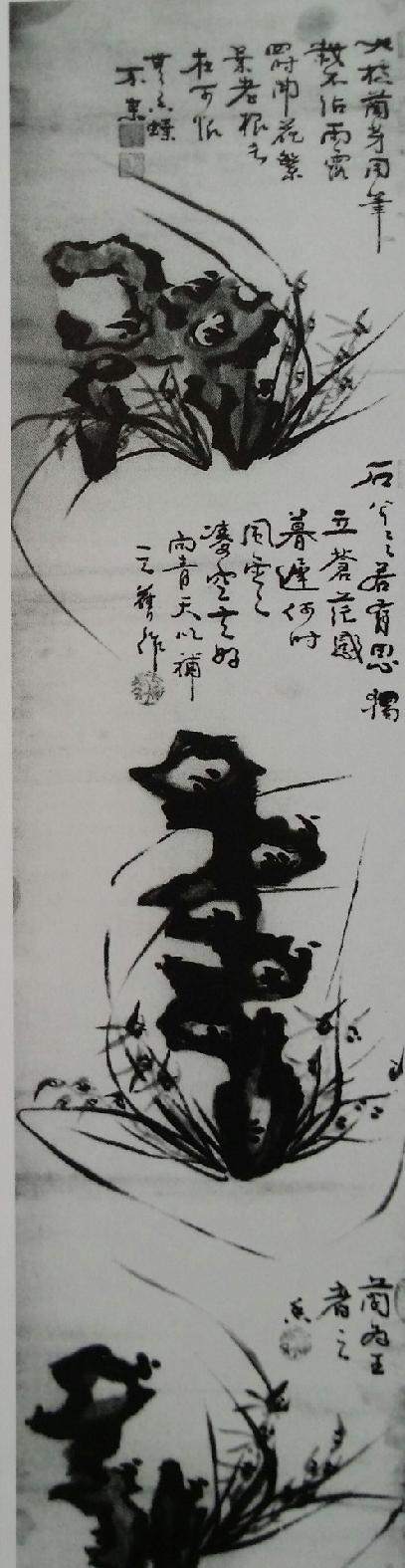

我們現在見到他的作品,大都是他晚年之作,即水墨象形石。他畫的石自然生動,用筆純熟,古貌奇絕,蒼老拙怪。他的作品以怪石最為突出,其石如雲如畫,如煙如雨,每幅怪石圖作品,一般畫上中下三個怪石,時有配以蘭花,但其怪石無雷同之姿,千奇百怪,變化無窮,他畫石還充分展現了瘦、透、露、皴的奇石特點,整幅作品再配以多處的自作詩長款題跋,相得益彰,字和畫相融為一體,是以,當欣賞他的作品時,如入仙境,給人以聯想,意味無窮。正如他的詩雲:“閑坐荒衙觸吟腸,吐出峰峰不可當。”“嶙峋安得三千尺,呵氣成雲落碧穹。”他的作品也真正展現了“磊落雄奇忽滿紙”的氣勢效果。雖幾塊奇石,卻有萬壑千岩,把控于指掌之間。

在朱炎昭所遺存的作品中,以四條屏、六條屏較多,以奇特怪石或配以蘭花。他的《蘭石圖》條屏,其結構章法各不相同,怪石方圓結合,棱角分明,洞穴巧布,玲珑剔透,與蘭花相配,蘭或欹側,或橫生,或倒懸,或前或後,或反或正,折葉多變,自然流露出作者的雅逸心境和高超的繪畫技巧,簡約的幾筆蘭花,揮灑自如,婀娜多姿,他對自己蘭花也尤為自賞,曾在一幅蘭花圖上題詩雲:“一枝蘭花用筆栽,不沾雨露四時開。花繁葉老根長在,可恨無香蝶不來。”

朱炎昭畫石很有特點,除他的石頭特征明顯和獨具個性的章法外,他在畫石點苔上也有其獨特之處。他這種占苔的方法,自童年就開始,後形成風格,即以“小”字成組式的點苔方法,遠看又似小鳥,故又稱“雀兒苔”,顯得生動活潑,有時在石縫中點為“人”形,民間稱之為“和尚苔”,無論如何稱呼,但其點苔的技藝尤為獨到,信筆畫就,生動維肖,深得人們的喜愛。

在我們研究和欣賞朱炎昭的作品中,很難見到有署上款的,這在曆代書畫家創作作品中也不多見,書畫家常與人交往,贈送作品,署上款以示友誼,而朱炎昭作為舊時文人,難道不與人交往嗎?細咎其因,由于他一介貧儒,主要以賣畫為生,故而不具署上款,這是他生活所迫而形成的習慣。

朱炎昭一生留下大量的詩、書、畫作品,直到他八十多歲仍筆耕不辍,雖清貧,然筆墨伴他一生,其才華留世,後人敬仰。