《詠廿四氣詩·大寒十二月中》

臘酒自盈樽,金爐獸炭溫。

大寒宜近火,無事莫開門。

冬與春交替,星周月讵存。

明朝換新律,梅柳待陽春。

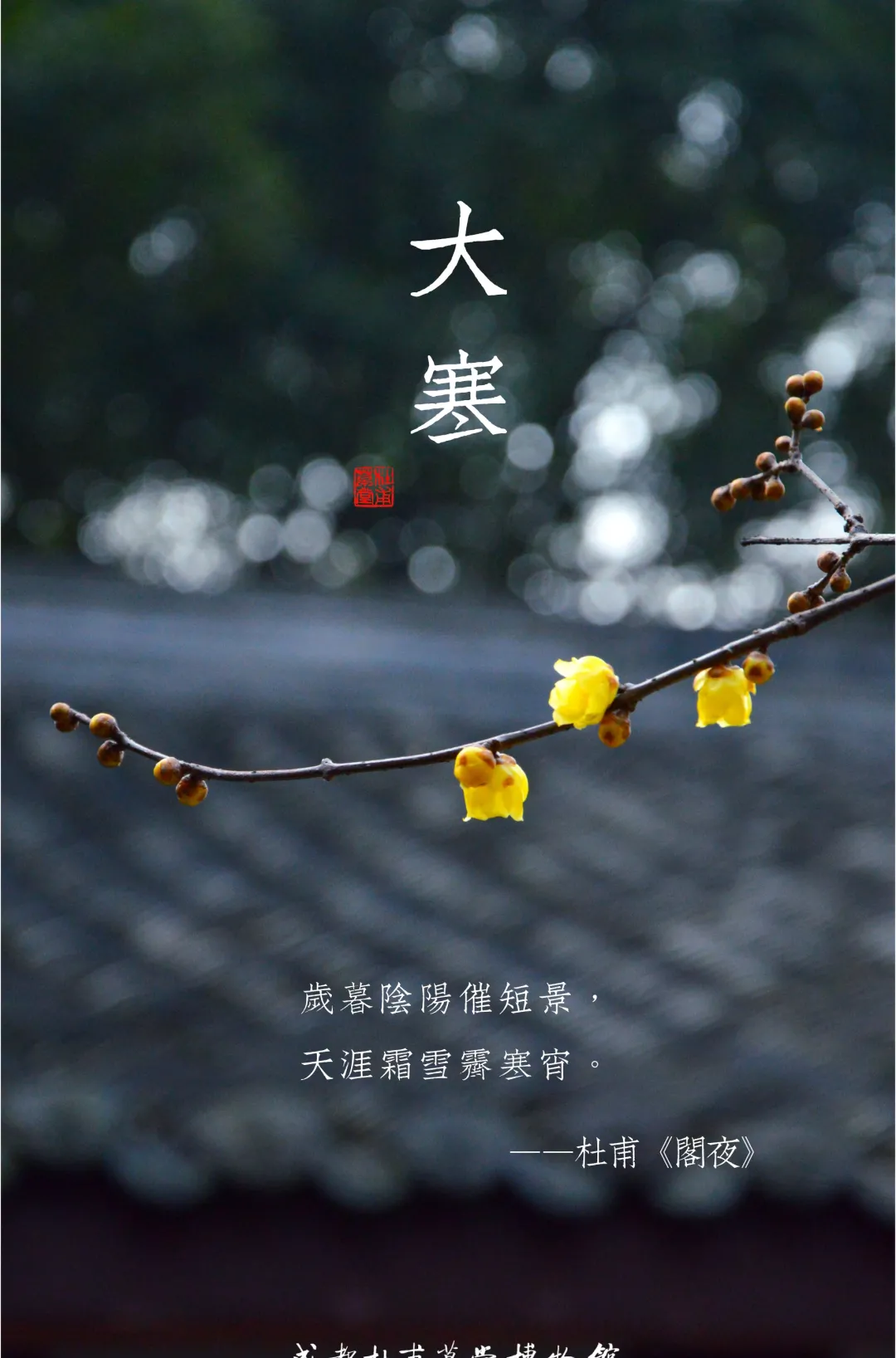

風含梅香,霜點瓦色,雖說蕭疏清冷是蓉城冬日的基調,但在料峭的寒意裡我們卻愈感溫暖,因為今日一過,愈近年關。

光陰匆匆流逝,傳統二十四節氣也來到了最後——農曆臘月十八,大寒。

至此,與冬告别,靜候春信。

大寒知冬

大寒,二十四節氣之尾,《授時通考·天時》中有釋意:“大寒為中者,上形于小寒,故謂之大,寒氣之逆極,故謂大寒。”

這個最冷的時節,無風自凍,在畫上句号的同時開啟了新一年四季的輪回。

此時,天地俨然一副冬的模樣,但在大寒的物候變換裡,我們仍能捕捉到一絲冬去春來的訊息。

大寒過後,日漸變暖,小雞開始被孵育;天寒高闊,鷹隼疾飛,捕食以禦寒冷;溫度極低,以緻湖泊結冰,而堅冰之下,春水暗湧。

故大寒有三候:“一候雞始乳,二候征鳥厲疾,三候水澤腹堅。”

大寒的習俗,與随之而來的春節息息相關——除舊納新,大寒迎年。

食糯、掃塵、趕集、曬臘味、貼年紅、辦尾牙祭……家家戶戶開始為過個好年而奔忙起來。大寒雖寒,但傳統春節文化裡的熱鬧與歡欣,從古至今,溫暖依舊。

一縷幽香,一捧冬陽,一杯熱茶,世間十分好光景,五分皆在隆冬的錦城草堂。

詩遇草堂冬

冬日的草堂,最是清雅不過,随意一隅,皆是詩韻。

曾城填華屋,季冬樹木蒼。

——杜甫《成都府》

杜甫入得錦官城,第一印象便是這裡的冬天依舊滿目蔥郁。如今,草堂的冬日綠意叢生,古色古香的亭台樓閣掩映在蒼茂之中,不見蕭索,但現典緻。

竹之秀挺,松之傲立,楠之高入雲天,它們搖曳在紅牆處,靜長在書院裡,于萬物岑寂的大寒時節,蘊草堂清氣滿乾坤。

待冬陽映照,樹影斑駁,人影交錯,這便是草堂裡喜迎新春的第一抹熱鬧。

梅蕊臘前破,梅花年後多。

——杜甫《江梅》

大寒前後來草堂,那自浣花溪畔就暗暗浮動的梅香便是你的“引路人”。到草堂賞冬,實為賞梅。賞梅打骨朵,清瘦一枝;賞梅開五福,吐露芬芳。朱紅、雪白、鵝黃、玉粉……可以說,草堂冬日的色彩絲毫不輸春日的缤紛。

若不是梅枝橫陳,怎知匾聯詩碑古韻如許?若在梅花開盡前,在草堂品讀杜甫詠梅詩,是否更能懂得詩人的一往深情?

大寒是舊年四季的終結,草堂的梅報了新春的芳訊。

歲寒三友——經冬不凋的竹、柏與淩寒而放的梅凝結起一身風骨,在草堂漫漫冬日裡,帶着詩聖筆下無邊詩意,向觀衆們一展傳統之美。

蓦然回首,四季如詩

杜甫草堂的二十四節氣

季節輪轉,又是一年春夏秋冬

從立春始,至大寒終

杜甫草堂與你一起見證滿園的枯榮

将傳統二十四節氣融為生活裡的點滴詩意

傳統二十四節氣

“二十四節氣”是中國人通過觀察太陽周年運動,認知一年中時令、氣候、物候等方面變化規律所形成的知識體系和社會實踐。中國古人将太陽周年運動軌迹劃分為二十四等份,每一等份為一個“節氣”,統稱“二十四節氣”。2016年,“二十四節氣——中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐”列入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺産公約》人類非物質文化遺産代表作名錄。“二十四節氣”不僅對農業生産活動和人們衣食住行具有很強的指導作用,還不斷豐富着群眾的精神生活,古老的智慧結晶在現代文明中依舊煥發着新的生機。

聽·春之聲

(立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨)

一聲春雷,萬物蘇醒。草堂影壁前的玉蘭如雲如雪,水岸邊的垂絲海棠壓枝低。白鹭橫飛,莺鳥唱和,在撲面而來的楊柳風裡細聽潤物春雨。

感·夏之幽

(立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑)

白晝長,草木深,綠樹成蔭,蟬鳴一夏。盆景園的淩霄花朵朵燦爛,梅園的荷花亭亭玉立,納涼避暑時,更能感“長夏江村事事幽”的真意。

覓·秋之色

(立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降)

金黃的葉,碧藍的天,火紅的楓,将秋日的草堂處處染遍。桂子飄香,銀杏落地成詩,草堂秋之色總從枝頭蔓延開,一直爛漫到心底。

賞·冬之華

(立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒)

萬物岑寂,隻餘一派靜雅疏朗之貌。梅香清溢,竹影暗遮,石碑、楹聯、門匾、廊亭,愈顯古樸;熱茶一杯,人日來歸,千年詩歌聖地溫暖你我。

大寒一過,又是立春

新的一年,和草堂繼續相約

在傳統節氣裡

感曆史人文與唯美自然的和諧

我們春天見!!!