本文來自微信公衆号:X-MOLNews

時至今日,通過現代核酸和多肽納米技術可基本實作各種功能性納米結構和分子器件的精确組裝。近日,由南丹麥大學的樓晨光和肯特州立大學的茅涵斌上司的科研團隊報道了一種功能強大的分子實驗平台,将核酸多肽納米技術和光鑷單分子力譜有機融合,首次揭示了遠端手性作用存在于兩類重要生物大分子——進階結構的核酸和多肽。這項跨領域研究是由南丹麥大學(丹麥)、肯特州立大學(美國)、哥本哈根大學(丹麥)、牛津大學(英國)和ATDBio(英國)組成的國際科研團隊聯合完成。

手性傳遞常通過分子間作用力近距離地存在于小分子之間,但是作為一種全新的作用力,手性傳遞是否獨立于分子間作用力存在于更進階結構的核酸和蛋白質中仍有待探索。一般的分子間作用力譬如氫鍵、π堆積以及疏水作用都是化學力,手性傳遞則通過實體的機械力存在。它的作用力微弱并且依賴于核酸和蛋白質的手性螺旋結構,常用的方法無法建構靈敏的實驗體系檢測到該作用力。是以,如何在高分貝的其它化學作用力的背景中檢測到微弱的手性傳遞信号是一個巨大科研挑戰。該團隊指出,雖然手性傳遞比一般的分子間作用力弱得多,但是重要的生物大分子比如核酸、蛋白質以及多糖内部的手性螺旋都是單一手性的,手性傳遞上的微小差異經過漫長的地球進化史積累或許就是我們目前生物大分子手性世界的起源之一。

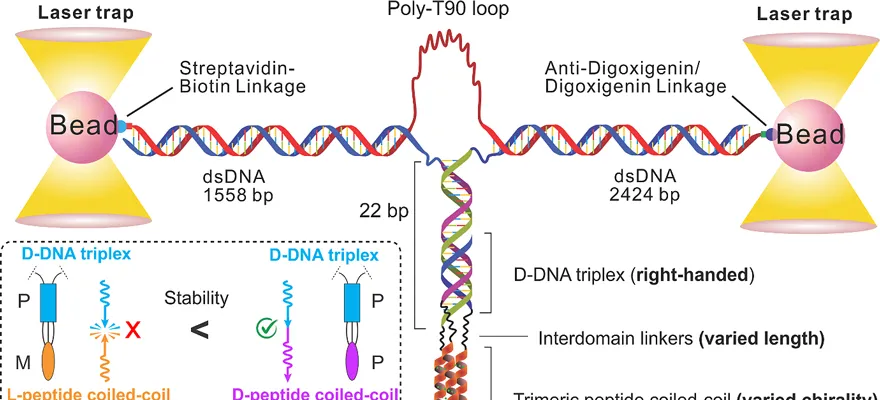

圖1. 用于單分子分析的光鑷示意圖,以及核酸和多肽兩個進階結構域之間的手性相容/不相容效應

南丹麥大學和肯特州立大學的樓晨光和茅涵斌團隊的工作填補了這一技術及認知空白。通過将核酸多肽納米技術和光鑷單分子力譜的有機結合,該團隊在分子水準上建構了一系列的核酸多肽三級結構,利用單分子力譜的高靈敏度,第一次揭示了手性傳遞作用力存在于核酸和多肽的進階結構中(圖1)。該研究通過化學手段鏡像多肽三級結構,保留分子間的一般化學作用力,同時以核酸進階結構作為分子探針,來檢測手性傳遞作用上的微小差異。實驗結果證明了手性作用力的确存在于核酸和蛋白質等重要生物大分子的進階結構域,并且其作用強度和兩個高分子域之間的距離在4.5納米範圍内呈反比關系。

該研究解釋了一個有趣的自然現象,即為什麼在天然蛋白質中很少在同一個蛋白分子中觀測到相反手性的進階結構域。答案其實很簡單,是能量,因為維持相反的手性需要付出更高的能量,而大自然在漫長的進化過程中總是盡可能尋求低的能量通道。該工作近期發表在Nature Communications 上。南丹麥大學和肯特州立大學的博士研究所學生Shankar Pandey、Shankar Mandal和Mathias Bogetoft Danielsen為論文第一作者,南丹麥大學的Chenguang Lou副教授和肯特州立大學的Hanbin Mao教授為論文通訊作者。研究團隊特别感謝歌本哈根大學Peter W. Thulstrup副教授,Josephine Tuborg Boesen博士、Kasper K. Sørensen博士以及南丹麥大學Joan Hansen和Tina Grubbe Hansen對本工作提供的幫助,以及Villum Fonden (DK)、National Institutes of Health (USA)、National Science Foundation (USA)等項目對本工作提供的資助。

Chirality transmission in macromolecular domains

Shankar Pandey, Shankar Mandal, Mathias Bogetoft Danielsen, Asha Brown, Changpeng Hu, Niels Johan Christensen, Alina Vitaliyivna Kulakova, Shixi Song, Tom Brown, Knud J. Jensen, Jesper Wengel, Chenguang Lou & Hanbin Mao

Nat. Commun., 2022, 13, 76, DOI: 10.1038/s41467-021-27708-4