“小哥哥,小哥哥,我想請問一下,為什麼經濟領先就有優勢呢?”

這句《陪你到世界之巅》的台詞以前會被大家用于調侃那些看不懂比賽的“雲玩家”或者比賽被翻盤的戰隊,但在近幾天裡,它被大家用作反諷,指向的是戰略點懸賞機制。

一支隊伍明顯落後于對方時,地圖會出現雙方可見的為劣勢方提供懸賞的戰略點,當劣勢方拿下這一戰略點,懸賞就會平分給五位選手。這是去年11月18日英雄聯盟11.23版本更新帶來的新機制,将近兩個月的時間裡并未引起大家的讨論,直到LPL春季賽第六天LNG vs RA的第三局比賽後。

這場比賽進行到14分20秒,戰略點懸賞出現在地圖上,此時RA經濟領先四千,到了27分10秒,雙方經濟差隻剩一千多,戰略點懸賞才逐漸消失。而在EDG與TT的第二局比賽中,戰略點懸賞卻出現在雙方經濟差達到七千的時候。

戰略點懸賞究竟如何觸發,成為大家讨論的焦點。

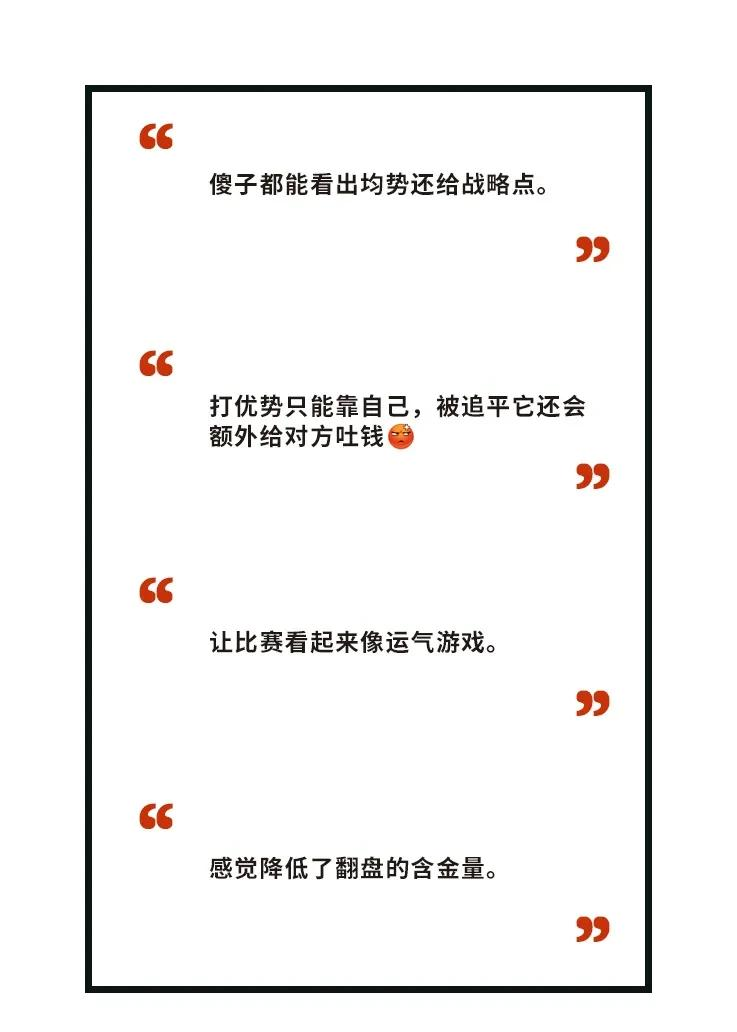

在社群評論裡,大家讨論的不隻是觸發戰略點懸賞條件的不明确,還有這一機制對于比賽優劣勢判斷的不準确。

除了這四個因子,陣容選擇同樣會影響比賽局勢。英雄聯盟比賽有前期陣容與後期陣容之分,前期陣容在前期表現強勢而在後期傷害不足,後期陣容會在前期做出兵線、巨龍以及防禦塔的讓步是很自然的戰略決策。

陣容選擇不被機制考慮在内,前期陣容就要承擔更高的風險,而後期發力的陣容将能更容易地抹平前期必要讓步造成的劣勢。除非戰隊有自信能夠快速終結比賽,否則拖後期才是最優方案。

一旦雙方都選出後期陣容,往往就會避免前期交戰,在大家看來,缺少碰撞的比賽顯得極為無聊,隻有那最後幾十秒的懸念而已。

其實,戰略點懸賞機制應該喊冤,從LNG vs RA的第三局比賽可以看到,戰略點懸賞帶來了1650的補償,平分給五個人隻有330,還不夠一把長劍的價格,并不足以左右陣容選擇。這很大程度是裝備調整導緻的,而不完全是戰略點懸賞機制。

但無論是裝備調整還是戰略點懸賞機制,最後發揮的作用以及問題起因都是相同的。

早在兩個月前,裝備調整與戰略點懸賞機制就出現在遊戲内,相較于賽場上的争議,玩家對它們并沒有明顯的反對聲。

有些玩家會覺得戰略點懸賞機制毫無存在感,有些玩家還會喜歡這一機制,尤其是遇到“孤兒”隊友狂送對方人頭時,通過戰略點懸賞,他們能夠回到不那麼劣勢的局面,獲得更好的遊戲體驗。哪怕有些玩家不喜歡這一機制,也不能否認它至少給大家帶來了些許新鮮感。

新增的破碎王後之冕、公理圓弧等裝備也是如此。玩家需要保持新鮮感,遊戲就要頻繁地更新;玩家需要更有趣的玩法,遊戲則要創造新的裝備與機制。

然而,遊戲與比賽是兩回事。在遊戲内,随機排到的玩家組成一隊,各選各的英雄且不交流。在比賽裡,選手是固定的組合,會盡可能地做出最佳的英雄搭配和戰略決策。

可以說,遊戲的随機性能給玩家帶來快感,比賽卻是減少随機性、追求确定性的過程。

作為遊戲玩法的戰略點懸賞機制保持神秘沒有什麼不好,作為比賽規則的戰略點懸賞機制卻應該明确公開,大家就應該知道戰略點懸賞是如何觸發的。

我們可能隔個四年才在奧運會看個體育比賽,但隻要四年前或者八年前、十二年前了解規則,現在我們依然能夠看懂。

你還記得四年前、八年前的英雄聯盟比賽是什麼樣的嗎?

如果四年沒玩英雄聯盟,也沒看英雄聯盟比賽,現在你還能看懂嗎?

這些改動到底有什麼意義?

對于比賽來說,規則修改應該是有足夠驗證支援的合理修改,否則頻繁修改隻會使比賽難以得到長時間的廣泛認同。兩回事共用一套邏輯,或許才是戰略點懸賞機制背後的問題起因。

本刊所有刊登文章版權屬《電子競技》雜志所有,未經允許不得以任何形式轉載或摘編。

部分圖檔來源于網絡,如圖檔涉及版權問題,請版權人與本刊聯系索取報酬。