你是從什麼時候知道“抓拍”這個詞的?你知道它是怎麼來的嗎?

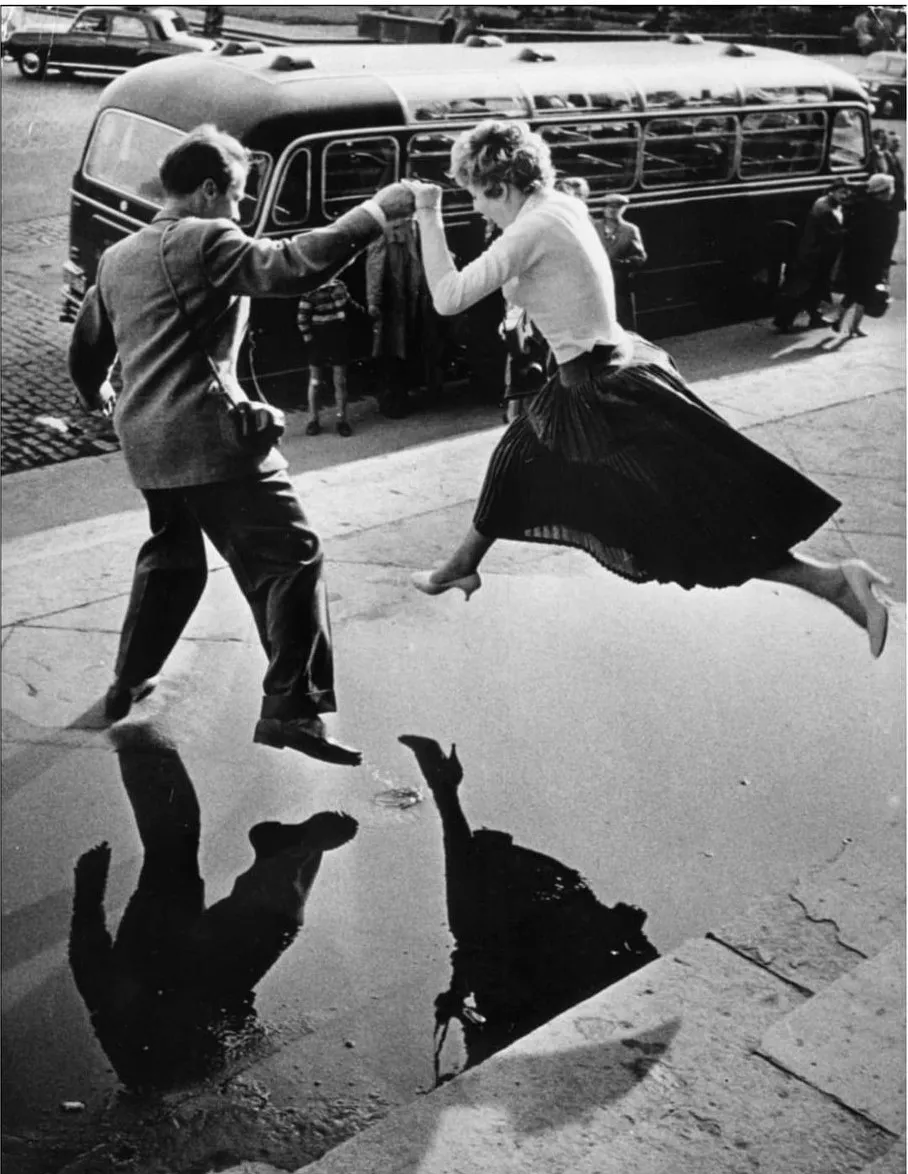

其實早在上個世紀,著名法國攝影師亨利·卡蒂埃-布列松就創立了“決定性瞬間理論”(“指通過抓拍手段,在極短暫的幾分之一秒的瞬間中,将具有決定性意義的事物加以概括,并用強有力的視覺構圖表達出來”)。

亨利·卡蒂埃-布列松是紀實攝影的标志性人物,是馬格蘭圖檔社的創始人,他在世界各地拍攝了極具分量的紀實和新聞報道作品,被譽為現代新聞攝影之父。

1詞的由來

目前擁有的資料顯示,1952年布列松精選了他1932年至1950年拍攝的126幅作品集結出版法文畫冊,原版的中文名為“走動中拍攝的照片”《Image à la Sauvette》,随後出版的英文版名為《The Decisive Moment》,也就是後來我們所熟知的“決定性瞬間”

至于這個詞的來由,布列松解釋說是出自紅衣主教萊茲的“世間萬物皆有其決定性的瞬間”這句話,而布列松本人其實從來沒有對決定性瞬間做出一個明确的完整的定義。

但是我們可以在他的隻言片語中來了解他的創作觀念,布列松在自己的著作《思想的眼睛》中提到,“我的興趣,從來不在于攝影“本身”,而是它所呈現的一種可能性——通過忘記自己——來記錄拍攝對象于若幹分之一秒内的情緒和畫面的形式之美,換句話說,就是畫面喚起的幾何結構的美感”。

布列松在《決定性瞬間》的序言曾定義過拍照,他說:“拍照是在同一瞬間既認清一個事件,又對視覺上感受到的形式進行嚴密的安排,以恰當表達、表示該事件的意義”。

是以,我們可以看到布列松不僅強調的是畫面形式上的嚴密安排,更重要的是為了恰當的表達該事件的意義,也就是說,畫面的幾何結構是一種形式美,它的存在是為了服務于照片所要表達的内容。

而所謂的決定性的瞬間,就是存在剛好那麼一個轉瞬即逝的時刻,在那一刻,鏡頭框定的畫面呈現幾何結構之美;而與此同時,這樣的形式之美又恰到好處的表達了事件本身。

這不僅是一個視覺高潮,也是一個事件高潮,是拍攝對象所處的時間、空間和事件本身三者的完美結合,也是拍攝者的眼睛、理智和情感的三方面的有機統一。

是以,看到他的每幅作品,都會令人引發感想;這個畫面中到底正在發生什麼事,畫面中的人物是什麼樣的情緒;每一個畫面都在訴說着一個故事,而在講故事的瞬間又恰好由于某些元素構成了一定的結構和形式。

在布列松的大多數作品中,我比較喜歡的是這幅,完成采購“任務”的男孩發自内心的輕松和愉悅。或許也是因為時代的原因,在布列松的鏡頭下你會看到很多時代與現實的反映,對社會和人性的思考。

1936年英國國王喬治六世的加冕典禮上,正在關注儀仗隊的人群與在報紙堆裡疲憊入睡的男子形成鮮明對比;

兩個從幕布縫隙中偷看演出的男子,其中一人驚慌的打量四周的一瞬相當有趣;

一門之隔,卻是兩個世界的展現,屋裡是富态的老闆,屋外是吃着雜糧的長工;

他的“抓拍”就是想利用瞬間性表達那一瞬間的事件情感和情緒;你覺得呢?如果你也喜歡攝影,不妨也多去看看一些前輩的思想和經驗,多多思考。

今天的分享就到這了,本次編輯内容有參考B站up主@吳曉隆,歡迎各位對攝影有興趣或者有問題的朋友前來交流