一個人應該怎樣無愧于心地度過自己的一生?

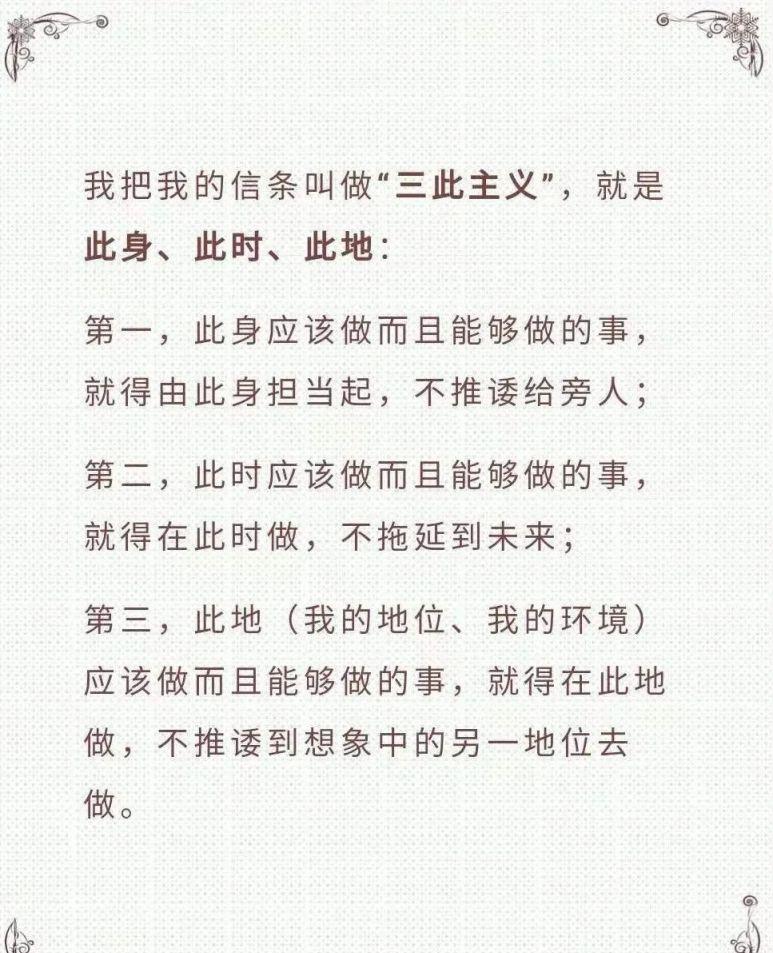

有人引用這樣一段話回答這個問題:

這段話,出自大陸著名美學家、教育家朱光潛,3月6日是他逝世35周年的紀念日。這位大師曾在作品裡談讀書、談交友、談情理、談美……給讀者,尤其是青年讀者帶去許多啟示。

在談到“做人”這個浩大的命題時,他說:做人,隻有兩樁難事……

《做人最難的兩件事》

(節選)作者/朱光潛

說來說去,做人隻有兩樁難事,一是如何對付他人,一是如何對付自己。這歸根還隻是一件事,最難的事還是對付自己,因為知道如何對付自己,也就知道如何對付他人,處世還是立身的一端。

自己不易對付,因為對付自己的道理有一個模棱性,從一方面看,一個人不可無自尊心,不可無我,不可無人格。從另一方面看,他不可有妄自尊大心,不可執我,不可任私心成見支配。總之,他自視不宜太小,卻又不宜太大,難處就在調劑安排,恰到好處。

自己不易對付,因為不容易認識,正如有力不能自舉,有目不能自視。

真正有自知之明的人實在不多見。“知人則哲”,自知或許是哲以上的事。

“知道你自己”這句古訓是以被稱為希臘人最高智慧的結晶。

但“知道你自己”,談何容易!人常“阿其所好”,而所好者就莫過于自己。自視高,旁人如果看得沒有那麼高,我們的自尊心就遭受了大打擊。這種毛病在旁人,我們就馬上看出,在自己,我們就熟視無睹。

希臘神話中有一個故事。一位美少年納西司(Narcissus,也譯作“納西索斯”)自己羨慕自己的美,常伏在井欄上俯看水裡自己的影子,愈看愈愛,就跳下去擁抱那影子,是以落到井裡淹死了。我們都有幾分“納西司病”,常因愛看自己的影子墜入深井而不自知。

照鏡子本來是好事,我們對于不自知的人常加勸告:“你去照照鏡子看!”可是這種忠告是不聰明的,他看來看去,還是他自己的影子,像納西司一樣,他愈看愈自鳴得意,他的真正面目對于他自己也就愈模糊。

他最好的鏡子是世界,是和他同類的人。他認清了世界,認清了人性,自然也就會認清自己,自知之明需要很深厚的學識經驗。

孔子說:“吾有知乎哉,無知也。”他告訴門人:“知之為知之,不知為不知,是知也。”所謂“不知之知”正是認識自己所看到的小天地之外還有無邊世界。

這種認識就是真正的謙虛。

謙虛并非故意自貶身價,做客套應酬,它是起于自知之明,知道自己所已知的比起世間所可知的非常渺小,未知世界随着已知世界擴大,愈前走發現天邊愈遠。他發現宇宙的無邊無底,對之不能不起崇高雄偉之感,反觀自己渺小,就不能不起謙虛之感。

一個人必須見地高遠,“知道天高地厚”才能真正地謙虛,不知道天高地厚的人就老是覺得自己偉大,海若未曾望洋,就以為“天下之美盡在己”。

謙虛是一種處世哲學。“人道惡盈而喜謙”,人本來沒有可盈的時候,自以為盈,就無法再有所容納,有所進益。謙虛是知不足,知不足然後能自強。一切自然節奏都是一起一伏。引弓欲張先弛,升高欲跳先蹲,謙虛是進取向上的準備。

在見道者的高瞻遠矚中。“我”可以縮到無限小,也可以放到無限大。在把“我”放到無限大時,他們見出人性的尊嚴;在把“我”縮到無限小時,他們見出人性在自己小我身上所實作的非常渺小。這兩種認識結合起來才形成真正的謙虛。

來源:文/節選自作者《談謙虛》一文 圖/視覺中國(版權歸原作者所有)

編輯:楊淑芳

往期夜讀推薦

喜歡就戳一下