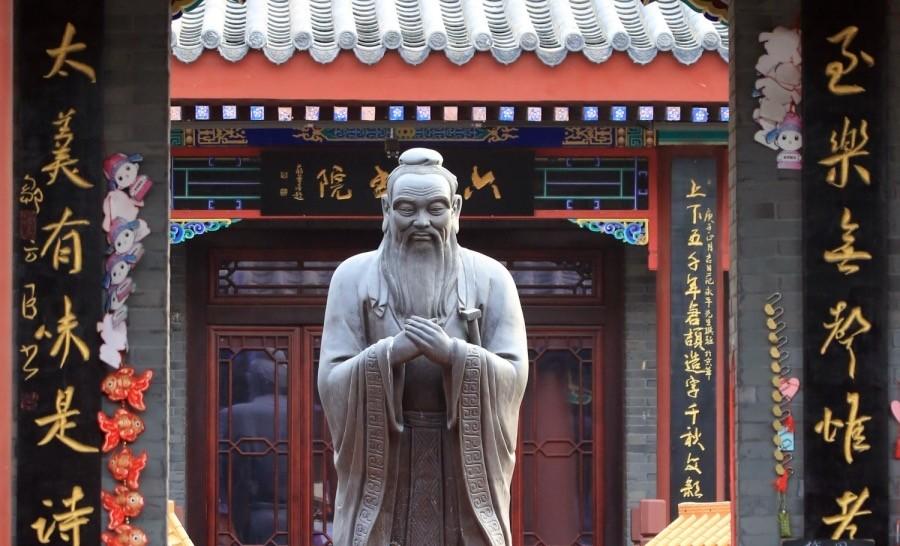

圖為山東日照市的孔子塑像。(ICphoto/圖)

在著名的《論語》“侍坐章”中,孔子高度評價與認同曾皙的理想,所謂“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸”。讓人感受到時光的美好與生命的豐沛。這裡提到,在暮春季節出遊時要到沂水中去洗浴,曆來被一些學者質疑,認為從氣候溫度角度看是不可能的。

以王充、王夫之等古代學者為代表,他們認為,正歲二月還很冷,完全不适合在河水中沐浴。王充在《論衡·明雩》中懷疑,“說論之家,以為浴者,浴沂水中也,風幹身也。周之四月,正歲二月也,尚寒,安得浴而風幹身?”正歲二月還很寒冷,怎麼能在北方的水中沐浴,并且風幹身上的冷水,這是不可能的。

王夫之在《四書稗疏》中也有類似懷疑,他認為“暮春之初,正寒食風雨之候,北方冰凍初釋,安能就水中而裸戲?或謂沂有溫泉,而褫衣于未浴之先,拭體于出浴之際,風寒慘烈,亦非人所可堪也。”王夫之根據他生活在明末清初的氣候經驗,認為當時的北方即使是暮春也非常寒冷。他針對“浴乎沂”是在溫泉中沐浴的說法,認為在酷寒天氣下這也是不可能的。

現代學者于省吾在《論語新證》中也認為,周正暮春是夏正的一月,不是适合洗浴之時。是以這裡的“浴”字應該讀為“沿”,意思是沿着沂水走,而不是在沂水洗浴。

但如果從古氣候學的知識出發,就可以發現這些懷疑的意見其實不能成立。因為古氣候學的研究表明,孔子生活時代山東地區的氣候,溫暖濕潤,生長着大片的竹林,環境與現代長江流域相似。那個時代,不是“冬季到台北來看雨”,而是“冬季到魯國來看雨”。以筆者熟悉的現代長江流域氣候而言,暮春時節常态是二十多度,完全可以在水中洗浴。是以,當時暮春時節的魯國郊外,是完全可以在戶外洗浴後再愉快參與祭祀活動的。

竺可桢先生在《中國近五千年來氣候變遷的初步研究》一文中,利用了大量資料複原中國數千年來氣候變遷的基本線索,研究結果表明,春秋時期氣候偏暖,《左傳》中記載魯國過冬,公元前698、590、545年等年份甚至在冬天得不到冰,而竹子、梅樹這樣的亞熱帶植物,頻繁見于《左傳》和《詩經》。

美國學者布雷特·辛斯基在《氣候變遷和中國曆史》一文中對此也有研究,結論是春秋時期山東南部的氣候類似于今天上海的氣候,年平均溫度為15.3℃,比現代的當地氣溫高了3℃([美]布雷特·辛斯基:《氣候變遷和中國曆史》)。

換言之,孔子生活時代的魯國,氣候和現代長江流域、江南地區最為接近,溫暖濕潤,冬季少冰雪。

而對“浴乎沂”的氣候條件深表懷疑的王充、王夫之,其生活的時代,恰恰正好是中國曆史上的著名寒冷期。古氣候學的研究表明,王充生活的東漢時代是一個“小冰期”(Little Ice Age),“大陸天氣有趨于寒冷的趨勢”,有幾次嚴寒,當時晚春時節的首都洛陽還凍死過人,他對此應當有深刻的印象,是以認為孔子生活時代的春秋晚期,晚春也能凍死人,是以不信孔子時代的暮春氣候可以“浴乎沂”。

而王夫之生活的明末清初,又是著名的“明清小冰期”,也是異常寒冷,氣候比現代溫度還要低得多,十七世紀中葉天津運河的結冰期也遠較今日為長。而于省吾也可能是以自己熟悉的近現代東北遼甯的生活經驗來推測先秦氣候。

是以由于無法了解孔子時代的氣候環境,進而懷疑到《論語》的内容,這些都是現代人值得思考的問題。我們不能以自己生活時代熟悉的環境、氣候來推測古代。此種思路,正如現代人見撒哈拉是沙漠,就認定七千年前撒哈拉也一定是沙漠。孔子生活時代的春秋晚期,中國北部氣候溫暖濕潤,更加接近現代的長江流域和亞熱帶地區,我們要了解當時的曆史甚至思想内容,需要帶入到當時的氣候和環境條件下去。

(作者系曆史學者、大學教師)

(本文僅為作者個人觀點,不代表本報立場)

李競恒