又是一年科舉時,無數才子競峥嵘,十年寒窗苦讀,隻待賺得功名耀門楣,如若一朝登第,那便是無上榮耀。

就像人們常說的,人生有三大喜,他鄉遇故知,洞房花燭夜,還有這金榜題名時。

陳世美便是參與這科舉考試的一員,作為一個出身普通的讀書人,似乎惟有登科及第,才能出人頭地。他的妻子秦香蓮,溫婉和善,敦良知禮,與他相敬如賓甚是恩愛,此去京城路途遙遙,陳世美甚是不舍。

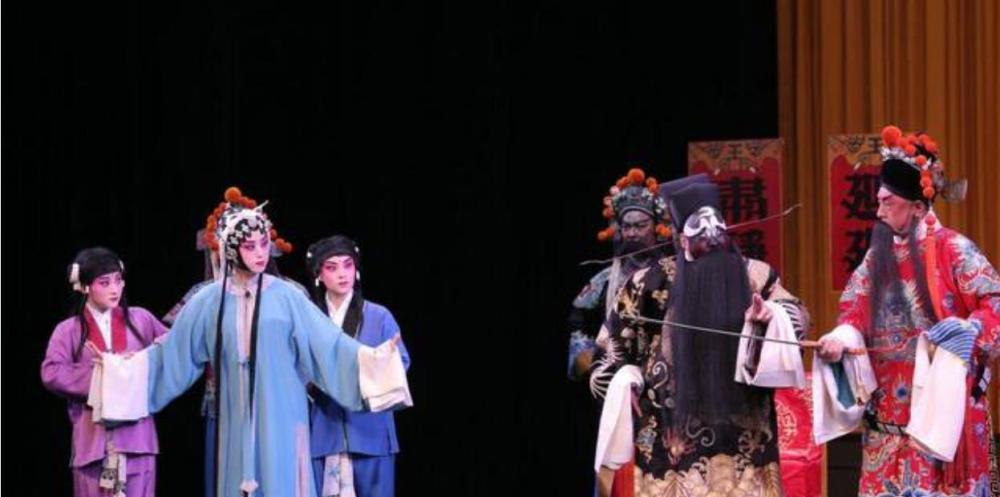

不過,當時的不舍早已被高中後的他遺忘,被選為驸馬後的陳世美眼見前途大好,竟欲殺害妻子。最後,是朝中一位官員挺身而出,他搜集證據力證陳世美的罪行,終将其斬殺于龍頭鍘下。

此人便是包拯,北宋時期有名的清官,他一生為官清廉,在職期間秉公執法,不畏權貴,是百姓心目中真正的父母官。

但這位清官也有自己的煩惱。在60歲壽辰時,這位清正好官不禁感歎自己膝下無子,不曾想,這時他的兒媳突然跪在包拯面前道出他尚有一子的真相,這令現場衆人驚中帶喜。

畢竟,一生為官廉潔的包大人,理應擁有一個兒孫繞膝、盡享天倫的晚年啊。

濁世一清官,剛直立廟堂

範仲淹曾在《嶽陽樓記》裡歎道,“居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠則憂其君”,而包拯又何嘗不是那個為君為民而憂的人呢?

從他考中進士進入仕途的那刻起,就一直以剛勁松柏之态處世為人,一生執法為大宋、為君主、為黎庶。

包拯字希仁,常常被稱呼為包龍圖,原因是他曾擔任過龍圖閣直學士。

龍圖閣是北宋時期設立的一座宮殿,裡面收藏着宋太宗趙光義的禦書、皇家的珍寶典籍等。不過,在許多後世人看來,“包青天”這個稱呼似乎更為熟悉。

實際上包拯的官職,是北宋都城開封城的知府,“開封有個包青天”這句歌詞,就是對包拯在任開封府知府期間嚴峻執法、公正嚴明的贊頌。青天是什麼樣的?澄澈、明淨、廣袤、博大,就如同兩袖清風、秉公行事的包大人。

在皇權大于天的封建社會,皇室宗族往往擁有無上的地位,縱使犯錯違法,也常能因身份而逃脫懲罰。

可包拯并不畏懼那些華帶腰纏、簪纓冠配的權貴顯赫,在他剛毅的執念裡,王子犯法,當與庶民同罪。

鍘美案是否是真實發生的事情還有待考證,或許它隻是後世人們為了歌頌包青天而編纂的民間故事。但仔細一想,不懼陳世美這一驸馬身份将其果斷問斬,倒也符合包拯的作風。

有達官貴人在私下偷偷修築觀賞的園林,正好侵占京城的一條河流,當時京城正有水患,被擠占的河流不僅無益于水患的解決,反而更添阻滞。這事被包拯知曉後,毅然決然地派人拆掉那些園林建構。

包拯辦公是嚴明的,這種嚴明延伸到各個方面,以至于旁人可能會覺得他不甚通情達理。在京城裡,就有人将包拯與閻羅王并列,稱他們都是私下疏通款曲毫無可能的人。包大人鐵面無私的程度,竟是能與那閻羅王相提并論。

其實,在包拯那張或許看起來有些嚴肅闆正的面龐之後,是潔身自好、不與人私相授受、不以公謀私的清正之心。如若朝堂的官員大多能具有這般的清正之心,又何愁不能很好地滌清吏治、扶正朝綱呢?

包大人的“家事”

俗話說,清官難斷家務事,家事其實不比公務,其中環環繞繞,必是不能照搬處理公事之态而處之。但是包大人作為清官界的“頂流”,他的家務事倒也不難斷,甚至可以說,講來挺清楚的。

包拯雖然剛直肅正,但對于父母也是給予了柔情與溫柔的一面。孔子曾說:“父母在,不遠遊,遊必有方”,在包拯早年入仕時期,就曾經為了不離父母太遠而選擇就近在合肥任職,後來更是辭官回家照顧年邁的雙親。

中國古代有一制度名為“丁憂”,是指當朝官員的父母逝世後,該官吏應當停職回到祖籍為已故父母守制,在這守制的27個月期間,當事人是不能為官的。

包拯父母去世後,他曾為父母守喪多時,守滿期限後仍然不舍離開。

一生秉持孝道、心懷雙親的包拯,其實個人生活在古代來說是比較清明的。

當時封建等級森嚴,“三從四德”的古舊觀念盛行,

女子地位較之不如男子,因而三妻四妾是那時常見不過的現象。對于宗室官吏來說,莺莺燕燕更是常有。

包拯不僅有一個妻子,畢竟當時的思想觀念尚沒有先進到現在“一夫一妻制”的地步,不過他已經算是比較節制的了,一生有2任妻子和一位侍妾。

包拯的第一位妻子病逝之後,他才娶了第二任妻子。第二任妻子在嫁入包府的時候,帶來一個陪嫁丫鬟。包拯便将陪嫁丫鬟一并納為妾室。當時的包拯并不知道的是,這位陪嫁丫鬟出身的妾室,為他誕下了一個兒子。

包拯的第二任妻子其實也生下了一個兒子,被取名為包繶。包繶繼承了父親的優秀,曾一度官至太常寺太祝和通判潭州。

但壽命不長,包繶于婚後次年去世。這對包拯一家來說是個極大的打擊。在包拯尚未抽離哀恸之情時,他的孫子也在5歲時早夭。

壽宴上的“驚喜”

後來,在包拯舉行60歲壽宴當天,發生了一件令在場所有人非常震驚的事情。

包拯身居高位,許多朝中大員都來為其祝壽。包拯自然很是感謝來祝賀自己的人,但來回之間,他看着滿屋的熱鬧光景,卻還是不免感歎自己膝下無子,人丁單薄。

包拯一生勤勉為官,秉公執法,憂君愛民,的确也做出了一些政績,可是這世間美好的天倫之樂卻難以享有,當真是唏噓啊。包拯不免思上心頭,頓感憂愁。

他的兒媳注意到了父親此時的愁容,來到包拯面前突然跪下,并鄭重地對包拯道,您不知道的是,您其實還有一個兒子。包拯霎時一愣,自己已至花甲之年,又何來一子呢?

當看到一個孩子被兒媳抱出來的時候,包拯更是感到驚訝。經兒媳解釋,衆人才明白這個孩子是當年包拯的妾室所出,也就是包拯第二任妻子的陪嫁丫鬟,在她被納為包拯妾室後,因為犯錯被趕出包府,而後才發現自己懷有身孕。

之後兒媳與這妾室因緣際會下有所聯系,這才知曉其中之事。

60歲的包拯在壽宴上突然知道自己尚有一子的事實,這令包拯十分驚喜。包拯為這個孩子取名包誕,多年之後,包誕也成為一個清官。

宦海沉浮多年,包拯始終未更改其清正廉明之氣,

在皇族宗室、達官貴吏的交鋒之間,他不為權而低眉,不為利而徇私,

在偌大的廟堂殿宇中,他是最為平直肅穆的色彩。

就如同茂林中的修竹,剛直不折,以挺拔的姿态獨立于林間微風,永遠清明,永遠不屈。

天下熙熙,皆為利來;天下攘攘,皆為利往。

真正的好官,如包拯這般,當是不僅僅為自己之利,而是更多為大義法理與天下百姓而往來,在混沌複雜的官場,堅守自己心中的道。