老規矩,先上答案:秦國滅亡的時候,所謂的老秦人早已經淪落為衆人,已然沒有号令衆人的能力和實力;其次,他們身是秦國人,但是心早已經跟秦國的榮辱無關了。

讓我們回到秦國滅亡的那一刻,劉邦打進關中之時,其實秦國還是擁有很多的軍隊,包括之前蒙恬、蒙毅在北疆統領的數十萬軍隊,而在南疆,也就是現在的嶺南地區,秦國大将趙佗率領了50萬軍隊,直到秦國滅亡這兩支軍隊都沒有回來救援。

其實這些都不能怪他們,因為他們也是秦國人,但是在與秦始皇和秦二世的相處過程中,逐漸離心離德,老秦人也逐漸跟秦國宗室脫離了利益關系,不再效忠于皇室,那麼它的沒落也就成為了必然。

“老秦人”想要複國是不可能的,主要的原因有三個:

1、“老秦人”壓根就沒有實力

六國滅亡之後之是以能夠再一次複國,很大原因就是因為秦國已經衰落,民心向背,君臣不和,古代稱之為一個國家的氣數已盡。然後在秦滅六國之時,很多國家的重臣、宗室并沒有趕盡殺絕,在當地還是很有号召力,這些号召力給了他們複國的實力。然後秦國的滅亡的時候,秦國的宗室、重臣等早就沒有了。總的來說是兩個方面造成的。

一方面是,秦國當政者的不斷地的殺戮,具體來說是兩位:秦始皇和秦二世。

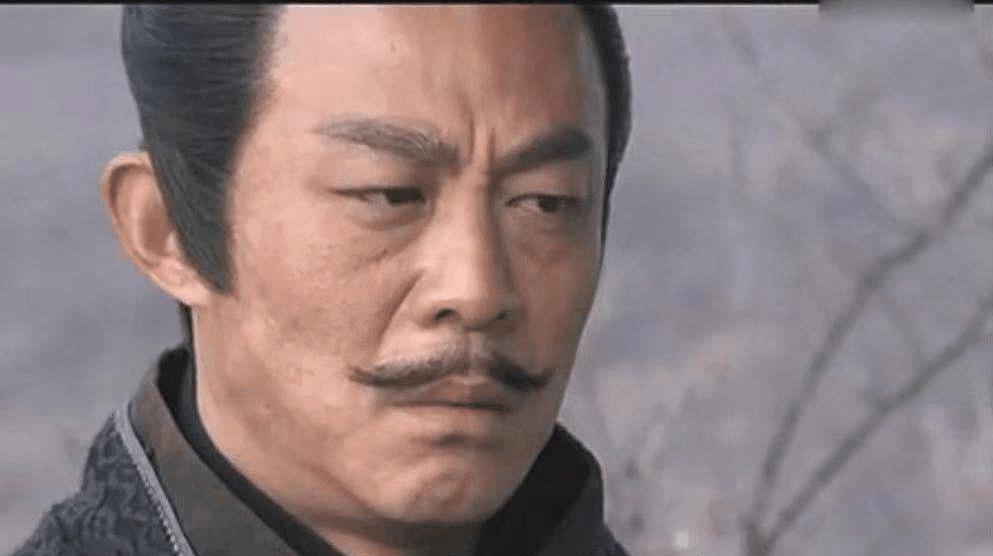

秦始皇登基之後,将所有的功勞都攬在了自己身上,作為權力控制欲極強的他來說,眼裡實在容不得有其他人再從他手裡剝奪權力,尤其是自己的宗室。于是秦始皇在位之後,運用了兩步路數分化了所有的勢力:首先就是分化了老秦人的勢力,先是重用楚系外戚把持朝政,其次是提拔了一波關中将領掌控軍權(比如蒙恬、蒙毅);第二步,通過成蛟叛變和嫪毐之禍将楚系外戚和韓系外戚鏟除,這兩個事件中又鏟除了一批掌握權力的老秦人勢力。

到了秦二世的時候,秦二世甚至做得更絕,在趙高的慫恿下,屠殺了一片擁護扶蘇的大臣和将領,其中就有蒙恬、蒙毅父子,還有一片的秦軍将領。為了不被族人反對,尤其是那些長輩,秦二世對于老臣一直沒有手軟,迫害了很多一直維護秦朝宗室的大臣,其中大部分都是老秦人為主。宗室中最重要的就是跟自己有血緣關系的人,對待自己的兄弟姐妹,為了防止他們出來号召反對他的權力,挑戰他的皇權,公開用各種手段,前後20多位兄弟姐妹被秦二世領了便當。宗室、老臣幾乎在秦二世手中覆滅,六國是有宗室或者老臣才有可能舉兵複國,但是在秦二世的操作下,秦國宗室和老臣都沒有了。著名的文臣李斯也是在秦二世的時候被殺的。秦二世為了自己的享受,大力建設骊山墓、皇宮、陵園等等,秦中人民苦不堪言。

老秦人對于秦王們的做法相當地不滿,他們的心早已經被深深地傷透,就連章邯也不願意為了秦國的事業拼盡自己的所有,最後在被項羽打敗的差不多了,就直接投降了,手握重兵的趙佗等将領也不願意回來解救秦國。

2、項羽和劉邦的分化

既然秦始皇、秦二世不得人心,但是老秦人的威力和實力還是很強悍的,他們假如能再次團結一心,也是一件很麻煩的事情,為此項羽和劉邦攻占了秦國領土之後也是采用一系列的方法防止這種事情發生,但是兩人的方法又不同。

項羽殺掉了剩下的赢氏宗族,以及相關的一些舊王公大臣,在分封18路諸侯的時候,為了友善統治,也為了能更好地處理秦地關系,項羽将舊秦地分為幾個部分,其中有三塊地是分給了投降的秦國大将,分别是章邯、司馬翳、董欣,讓他們建立諸侯國穩定秦地。同時他們是屬于投降的那一派,也便于項羽管理;巴蜀、漢中等地方分給了漢王劉邦,劉邦也知道秦人不好管理,他深知自己的實力不如項羽,不能用武力征服,于是他和謀臣想出了著名的“約法三章”。因為前朝用殘酷的法律,劉邦就用寬松的法律,用仁義感化老秦人,這一舉措得到了很多很多秦人的認可和支援,也就是得民心。

從項羽和劉邦的舉措就可以很容易分析出,秦人就是一股強大的戰鬥力,不能屠殺他們,隻能想盡一切辦法分化、感化他們,隻有這樣,秦國才不可能複國。

3、商鞅政策的長期執行

其實還有一點也是需要說明的,以前宗族和老臣們幾乎将權力牢牢掌控,商鞅之是以死得那麼慘,就是因為他的政策剝奪了上層那幫一直支援赢氏宗族的老秦人,讓更多的底層人擁有了出頭之日,曆經幾代人的堅持之後,一直維護赢氏的老秦人的勢力也被逐漸上升的新勢力瓦解、摧毀,這也讓後來的呂不韋、嫪毐這種外姓人也能執掌大權。

老秦人最終沒有複國,這個是一個多方面因素造成的,以至于他們在赢氏覆滅的時候也隻是冷眼旁觀。早已經入土的秦始皇看到這種結局不知道是什麼感想!

面對浩繁的曆史,你需要一個放大鏡,歡迎大家點評關注!