作者:胡興軍

遍布天山南北的烽燧遺址是萬裡長城向西的延續,是家國天下的邊陲記憶,出土文書等遺物為研究唐代軍事制度和戍邊生活提供了實物資料

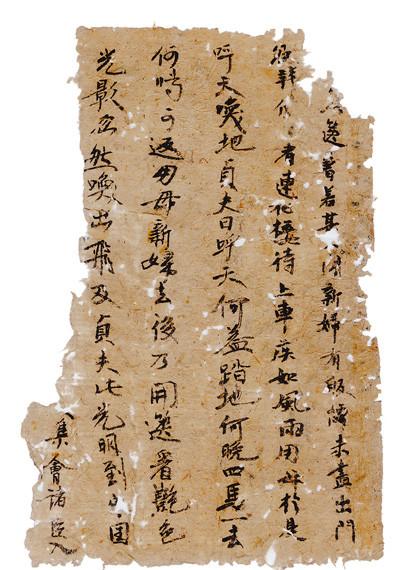

唐代通俗文學《韓朋賦》殘頁。(胡興軍供圖)

記錄每日偵察所獲軍情的木簡。(胡興軍供圖)

士兵铠甲殘片。(胡興軍供圖)

克亞克庫都克烽燧遺址。(胡興軍供圖)

在離中原非常遙遠的沙漠烽燧,唐朝戍邊官兵會讀到怎樣的文學作品?考古可以告訴你答案。

克亞克庫都克烽燧遺址位于新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣東南90公裡處的荒漠無人區,在這個遺址出土了《韓朋賦》《遊仙窟》等文學作品,都是唐代流行的通俗讀物。

沿孔雀河北岸,自庫爾勒市至營盤古城之間長約150公裡的範圍内分布有11座烽燧,統稱“孔雀河烽燧群”,是全國重點文物保護機關,克亞克庫都克烽燧遺址即為其中一座。烽燧東距營盤古城47公裡,東南距樓蘭古城233公裡,地處羅布泊荒漠無人區,夏季酷熱幹燥、冬季嚴寒刺骨,發掘期間近1/3的時間為沙塵暴天氣,無電缺水,且沒有通信信号,條件極為惡劣。自20世紀80年代開始,文物工作者多次對孔雀河烽燧群進行考古調查和研究。2019年,克亞克庫都克烽燧遺址納入“考古中國”重大項目,2019年至2021年,新疆文物考古研究所連續發掘遺址近18個月,收獲喜人。這是國内首次對唐代烽燧進行主動性考古發掘,完整揭示了烽燧遺址全貌,為研究漢唐時期邊塞軍事建置的布局規律和構築方式提供了新的參考資料。

沿用近100年

出土遺物再現戍邊生活細節

克亞克庫都克烽燧修築于一處紅柳沙堆上。以沙堆為中心,分布着烽燧、房屋、土埂、踏步、水塘、木栅欄、灰堆等遺迹12處。居住在沙堆上的戍邊将士将各類生活垃圾從9米高的沙堆頂部向下傾倒時,與加強沙堆邊緣的蘆葦、香蒲等植物一起順坡向下滾落,形成灰堆。經年累月後,生活垃圾越積越多,在重力、風力、地表阻力等各種因素綜合作用下,輕的留在沙堆半坡,重的滾落至沙堆底部,形成自然分層。烽燧廢棄後,此處再無人居住,斜坡上的灰堆被自然的風積沙土覆寫後完整地封存了起來。在羅布泊荒漠極其幹燥的氣候環境下,這些珍貴遺物才得以儲存至今。

烽燧遺址中出土的各類遺物均為典型唐代器物,出土文書、木簡帶有明确的紀年,已發現有“先天”“開元”“天寶”等年号,同時出土有開元通寶、乾元重寶等錢币。烽燧本體、灰堆等遺迹中采集的8件碳十四标本,在不同實驗室測試結果均為公元700年前後。結合曆史文獻,我們初步認為克亞克庫都克烽燧修築時間約為長壽元年(692)後不久,在貞元六年(790)前後廢棄,沿用了近100年。

雖已曆經千年,但遺址幾乎完整儲存着廢棄時的模樣。灰堆中已累計清理發掘出土各類遺物1400餘件(組),種類豐富,均為戍邊将士日常生活、工作所用器物殘件,質地有陶、銅、鐵、木(漆)、石、骨、角、紙、皮、草、紡織品等,其中以有機質文物為主。

生活用品以木器為主,木器既有杯、碗、筷、勺、扣、刀柄及各類用途不明的木件,也有經過削砍的各種木柱、木闆和編織呈辮狀的樹枝。周邊生長的植物也常被利用,其中麻的使用最為頻繁,遺址中出土有大量成團的麻皮纖維和搓撚而成的各種粗細的繩子。出土陶器均為碎片,可辨器型有缸、罐、碗、碟等。出土紡織品有絲(絹、绮)、毛、棉、麻等,由于殘破嚴重,僅有麻鞋可辨,較為完整的有數十隻,鞋體寬大。部分紡織品上可見墨書字迹,其中一件有姓名和籍貫,可能為士兵裝衣服的“布袋”之殘片。在出土的葫蘆殘片上發現丁香酸成分,結合出土文書關于“蒲陶酒”的記載,證明遺址中确有葡萄酒存在。

由于戍守任務繁重,有些烽鋪距離耕地太遠,不便管理,有的還缺乏水源,無法耕種,很多已開墾的耕地都被迫放棄,糧食供應往往不足,士兵還需要打獵捕魚來補充給養,烽燧周邊活動的黃羊、馬鹿、野豬、野兔及各種魚和水鳥都是他們喜愛抓捕的獵物。在遺址中發現了數件用草和紅柳簽編織的獸夾,出土時,一條羊腿還在夾中。遺址出土大量魚骨,有的魚脊椎骨甚至有成人拇指粗,還出土了織補漁網的木梭,木梭儲存基本完整,梭身上緊實纏繞着織補漁網的麻線繩。

揭示軍事制度

大批漢文文書資料填補曆史空白

遺址出土紙文書、木簡861件,是近年國内烽燧遺址出土數量最大的一批唐代漢文文書資料,文書内容豐富,諸多方面均為考古新發現,填補了曆史空白。文書顯示,克亞克庫都克烽燧遺址為焉耆鎮下屬軍事預警設施,在唐代被稱為“沙堆烽”,同時也是一處遊弈所治所,屬于焉耆鎮東境軍事防線——“樓蘭路”上的一處基層軍事管理機構。新發現榆林鎮、通海鎮、掩耳守捉、橫嶺烽、悭泉谷鋪等軍事設施及樓蘭路、麻澤賊路、焉耆路等新的防禦線路,填補了曆史文獻關于唐代安西四鎮之一焉耆鎮軍鎮防禦體系記載的空白。

唐代戍守烽燧的士兵被稱為烽子,既要候望放烽,知文書、符牒、傳遞,又要警固、斸田、備烽具和準備糧草,“晝則荷戈而耕,夜則倚烽而觇”,非常艱辛繁雜。其中放烽是一項主要任務,烽子需要根據知更簿的安排,每天按時站在烽燧頂部值班候望,“晝分為五番,夜分持五更,晝堠煙,夜觀火”“每夜平安舉一火,聞警舉二火,見煙塵舉三火,見賊燒柴籠”……根據不同軍情點火點煙報警,和平時期還要在早晨和傍晚時分,點煙點火報平安。“萬裡胡天無警急,一籠烽火報平安”“夕烽來不近,每日報平安”等唐詩名句,即是對戍守烽燧士兵報平安的場景的描繪。

唐代軍事制度中有兩種特有的偵察方式——遊弈和土河,也是烽燧等基層軍事機構常常用來“警固”的手段之一。《通典》記載,遊弈常與烽鋪計會交牌,但這種制度具體怎麼運作,并無詳細記載。克亞克庫都克烽燧遺址的考古發掘中,首次出土了計會交牌的實物标本,為我們揭開了謎團。所謂“牌”,就是每日傳遞的木簡。烽鋪之間或烽鋪與遊弈所之間,每天需要将偵察獲得的軍情,以“計會交牌”方式進行交流或彙報。由于有的烽鋪距離遊弈所非常遠,是以每日隻限于鄰近兩烽之間傳遞偵察結果,但“牌”積攢了一定時期後,需要全部上交到遊弈所,遊弈官要檢查并登記入藏。

除軍事文書外,遺址中還發現大量的書信、文學作品和傳統典籍。根據朝廷頒布的勳告文書,我們知道戍守将士來自中原内地的河州、洛州、汝州等地。西域與中原相隔萬裡之遙,書信成為與家人聯系的紐帶,書信多以節氣開頭,如“冬景既終”“春景漸芳”“仲夏極熱”等,“平安”“萬福金安”等寒暄問候語,殷殷關切之情撲面而來。在一份未寄出的書信中,丈夫還叮囑“娘子不必憂愁,收拾麥羊,勿使堕落”。傳統經典《千字文》《孝經》、文學作品《韓朋賦》《遊仙窟》及大量無法辨識的詩詞的發現,說明中原的傳統典籍和文學作品随着到此戍守換防的中原将士傳入西域地區,并迅速在西域各地得到流傳。

遍布天山南北的烽燧遺址,是萬裡長城向西的延續,是家國天下的邊陲記憶,在維護絲路交通暢達、保障國家統一和西域社會穩定等方面,起到了極其重要的作用。克亞克庫都克烽燧遺址及出土遺物生動再現了邊塞烽候制度運作的諸多細節,為研究唐代軍事制度和戍邊生活提供了實物資料,大量出土文書更将促進敦煌吐魯番學、文獻版本學、書法藝術史等學術領域的研究。

(作者機關:新疆文物考古研究所)

來源:人民日報