都說“萬般皆下品唯有讀書高”,不論是現代社會還是古代的封建社會很多人都認為,唯有讀書才是一個人最好的出路。在古代時期,朝廷為了廣納賢士也為了讓更多的寒門子弟可以讀書,依靠自己努力進入仕途,開創了科舉制度,讓很多寒門學子是以步入仕途,而科舉考試也成為了很多人當官發财的重要途徑。

從隋朝開始實行科舉制以來,所有學子們都把考取狀元、得到功名作為踏上仕途的第一步。那時候有句話叫做“十年寒窗無人問,一舉成名天下知”,為了得到這狀元的名号,多少人寒窗苦讀數十年,是以這狀元都是百裡挑一的人才。而這狀元可不好當,全國上萬考生,最後隻取一人,這競争力可想而知。這狀元的成績不僅要好,而且對字要求也是非常的高。我們都知道河北的衡水一中很多學生的字型就像印刷體一樣,今天咱們也來說一份像印刷體一樣字型的試卷,這張試卷還是一位狀元的遺物。

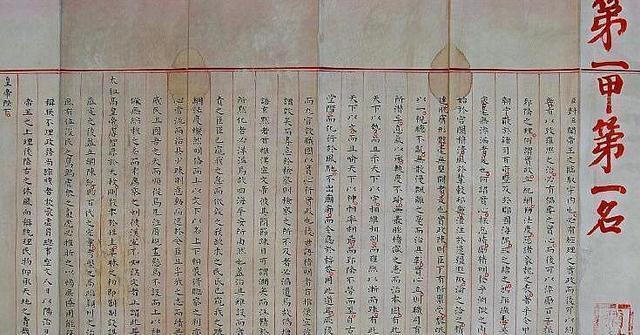

這份狀元考試卷的主人是明朝萬曆年間的趙秉忠,此人從小聰明伶俐,勤學好問,24歲考中舉人,25歲參加殿試,一舉奪得頭籌高中狀元,最後官至吏部尚書,去世後被追贈太子太保,今天的這份試卷是趙秉忠的後人,13代孫趙煥彬先生于1983年捐獻給國家的,屬國家一級文物。這件國家一級文物,上面還有當時萬曆皇帝的親手蓋下的印章,試卷上整篇文章共2460個字,全都是标準的一厘米見方的工工整整的小楷書寫,讀來讓人賞心悅目,文章也對當時明朝的天下實事做了應盡的分析,可見其狀元郎功底之深厚。

趙秉忠的這份狀元卷共19折冊頁,橫長268厘米,每折通高47.6厘米,寬14.1厘米。卷首頂天朱書“第一甲第一名”六字,為當時的萬曆天子明神宗禦書下钤“彌封關防”長印,占一折。下面為注釋,共15折,每折6行,全為1厘米見方工緻小楷,共2460字。最初三折内容為當時的讀卷官的職位與姓名。這份保管完好的狀元卷真迹現藏于山東青州博物館。從照片可以看出,整份試卷全篇無一處毛病、塗改的地方,其筆迹工緻堪比如今的印刷體,可是又多了一份活力,一點一橫,無不展現出深入的功底。在最高科場的壓力下,還能寫出雲雲字型,早已秒殺很多所謂的“書法家”!

除此以外,趙秉忠還為皇帝提出了十條治國建議,其中包括,要用嚴格的标準和方式來選拔以及考核官吏,加強對于官吏的教育和管理,加重對于貪官污吏的懲罰,重視獎罰分明的條例等等。這些寫在趙秉忠答卷上的内容,讓當時進行殿試的萬曆皇帝眼前一亮,于是就成為了當年的狀元。這份殿試卷也被完整地儲存了起來。一直到1983年,雖然距離趙秉忠獲得狀元的1598年已經有了将近400年,但是他的殿試卷還是在他的家鄉鄭母村被發現,成為了唯一儲存至今的明朝狀元答卷。

免責聲明:以上内容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們将盡快删除相關内容。