介紹

終于,在《金剛》上映一個月後,出現了一部新的國産電影,突破了數十億。

不知道有多少人會關心這件事,但看着電影院漸漸多了人起來,還是挺讓我開心的。

我們來談談這部新片,雖然看完之後,我對小偉說,這大概隻是看完了又一部國内流水線被遺忘的片刻。

《掙脫》

第一分,這"除了暴力",我給6分。

首先要承認,90分鐘看下去,整體感覺是輸入,這是它通過的最重要原因。故事簡單直接,幾個标簽出來,不乏噱頭:

90年代,大陸土匪,殺跨境貨物,警察土匪硬幫。

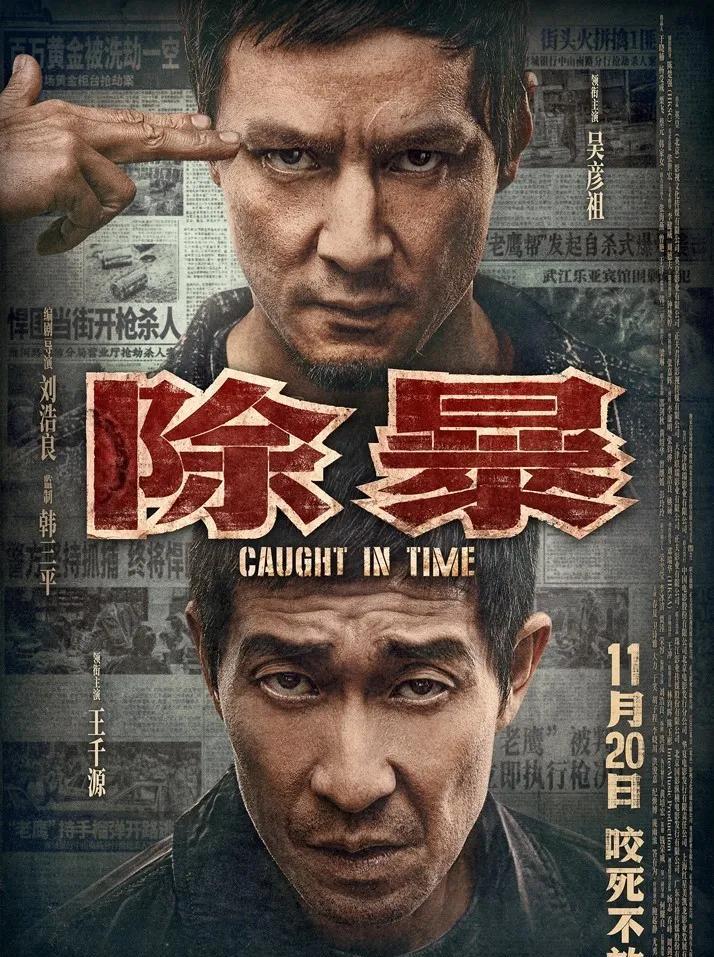

還有雙男主王,王千元和吳彥祖。因為我不打算多談演員,是以我一開始就得出了結論:

吳彥祖是好演員,王千元是好警察。

阿祖叔叔的未來還算,王千元,對不起隊長,真的有點累了。

而在看《特朗普》的當晚,我又交出了兩名"省港旗兵"。

不知道還有多少人還記得這部老電影,但重溫之後,我大概想明白為什麼《特朗普》隻值6分。

1.

警察和土匪

應該說,"特朗普"的大部分偏袒都來自于這兩點:

一個是純粹的淩亂,但也充滿了叙事節奏。

開場,兩個字不說是搶劫,反轉序列結構,導緻一個警察和一個土匪雙重男性對立,也給影片反複強調"咬死",向上,定下了基調。

在那之後,整個故事被高速推進,一直到最後一場澡堂之戰。大多數時候,電影不會給觀衆留下思考的空間。我被一個哥哥包圍着,看着電影低聲說了一句話:這幫人沒有搶劫幾百萬,這隻是很長一段時間,沒有錢?

但很快,影片就迅速切入了下一起搶劫案,這些邏輯小問題立刻被遺忘了。

這不是絕對的優勢,但必須承認,快節奏确實增強了感覺,但也在某種程度上掩蓋了一些問題。包括後半部分更混亂的叙事,它以更快的速度揭示了這一點。

第二點,也是"特朗普"最大的亮點:

足夠硬,足夠直接。

幾起搶劫案、殺人路人、手雷送兒童、市區民警直接掃射,其中吳彥祖的結局被處決。

與其說這是一個大尺度,不如說是部分滿足了我對大陸背景的想象,悍馬車所描繪的。

不幸的是,這種感官刺激最終隻停留在生理水準上。

隻是因為這是一部沒有太多回味空間的電影。第一個問題,在影片的核心刻畫中,警察和土匪都反對。

想想看,"特朗普"的警察和土匪似乎處于90年代的複古氛圍中,但實際上,他們都是真空環境中的工具。

就像接下來的兩張圖檔,複古舞台搭建起來,邪惡雙方擺出姿勢站隊,導演一個動作,兩套專業模特立刻就進入角色幹涸。

無論身在何處,都不是真的。

吳彥祖為什麼這麼惡毒的土匪?為什麼不緊握手來,犯下一系列嚴重罪行呢?是個人的心理扭曲,還是社會變遷創造的惡魔?

相比于他的從業人員,吳彥祖特别喜歡扮演警察,這超出了一般的心理,這背後的原因是什麼?

這部電影遍布整個盒子。

鏡子的另一端是警察王千元。

這個角色一出現,就是自神。毅力、膽識、智慧滿滿,到達案情現場,總能第一時間看穿吳彥祖的手段,被耀眼的主角氣場包圍。

但後來發現,管你探或勇敢探索,同一個鼻子被牽着,疲憊地為自己的生命而奔跑。

神性逐漸消失,是以隻有被"咬死",反複強調,給觀衆洗腦,給神的生命。

最後,兩個角色,用他們裸露的架構,切開,仔細看看:

但是有兩對帶有不同面具的貝殼。

2.

陸地和港口

角色的空虛隻是表面。

你想看到的是,在《特朗普》的背後,是電影人又一次嘗試将《土地與香港》結合起來:

以香港電影的風格講述一個大陸故事。

這個起點是沒有問題的,也是近年來陸港聯産的主流趨勢。具體到"特朗普",影片需要平滑一個邏輯:

也就是如何将雙洪戰争的香港電影曲調與内地謀殺案調查的故事融為一體。

在影片的前半部分,大量傳播王乾元和吳彥祖的雙重男性意識,前者的神靈勇敢而堅決,而後者的邪惡魅力和智慧,恰如其分地打出了300發的節奏。即便是直言不諱的鏡頭也暗示,觀衆(比如兩次視訊工作室的《血腥雙男》鏡頭),可能還有點雙柏忌。

于是,擰緊的氣氛來了。

片名叫《除暴》,大陸背景也決定了這部電影不能走同樣的邪惡、英雄之路。

一邊是調查謀殺案的事實,另一邊是雙重男性戰争的寫作。這兩克風格的基調,陸港合拍可以完美融合,先例前寥無幾——比如《紅海行動》是純粹的現實主義,《無雙》就是純粹的寫作。

到"除風暴"這個,兩人都想,但能力跟不上,最後出來,是玩雙男寫,一跳查案逼真,最後想到戰争的高潮,然後跳回雙男寫。

為什麼這麼多觀衆盯着像膠帶一樣堅固的浴巾?正是因為風格飄忽不定,人們不知道該做哪個标準來代替(如果是純粹的寫作,我們看起來不錯,相關的槽位會少得多)。

此外,擰緊的結果是完全壓平。

現實。

這個特殊的背景在1990年代,最後作為背景。除了槍支泛濫,犯罪頻頻被貼上這些标簽,看不到任何真正的社會風貌、時代氣質。

寫意。

初雙雄并肩作戰,在強盜注定福發這個前提下,吳彥祖的氣場注定有點被剝奪,越是背上越弱。

劉浩良導演一定注意到了這個問題,于是他強行打了一場澡堂大戰,試圖挽回動能。

在我看來,這實際上是一個很好的補救措施。在意向上,投入硬仗,單挑出來,是一個獎勵項目。

但是,這個缺陷還是很難掩蓋餘文生。

段落的顔色不足以改變整體擰幹和平坦度。

3.

到現在和現在

在重溫了兩位"省港旗兵"之後,我一直在想:

現在,我們還能拍出一部既有現實又有現實品質的電影嗎?

以陌生的簡要介紹,《省立香港國旗兵1、2》,是80年代以所謂大圈子為主角的經典香港電影——大圈子,指的是從内地潛入香港從事犯罪活動的群體。

在目前看來,這兩部電影顯然很粗糙,但為什麼,它能做一個現實的把握呢?

與"特朗普"相比,真實事件和改編之間有兩個關鍵差別:

首先,《省港旗兵》具有最現實的曆史面貌和時代。

為什麼會有一個大圈子,總之,無非是來自當時陸港巨大的經濟缺口。懷着一夜暴富的夢想,多少大陸人去香港找金子,少數人毫不猶豫地犯下了累累的罪行。

有了如此戲劇性的強烈現實沖突,即使是最惡毒的人,我們也能在他們身上産生共同的感情。在《除了暴力》中,我們看不到人物的個體心理,也看不到時代的社會面貌,面對一群蒙面人,搶劫為搶劫工具,如何談共同的感受。

至于第二點,要小心。

《省港旗兵》系列,對于錢的無情,是一個大圈子,但對于權力同樣無情,還有整個香港的警察系統。

人性的兇猛和社會的無情是與身份或地區無關的。最後,歸結到一個地步,不超過三個字,人能吃人——這就是為什麼電影成為經典的核心。

我并不是說"特朗普"也會這麼做,其實劉浩良含糊地做了一些類似的嘗試:

比如王千元上來,被誤認為是黑幫,比如他疲勞太恍惚,夢見自己成了土匪,等等。如果再進一步想,王千元這個角色原型(文強),再下一幕是什麼,你可能會更了解導演的安排。

但這種"警察土匪在魔咒中"的表述,在當下的環境下,必然隻是點到點的相遇。

是以,時代缺失,空洞的人物,這肯定是導演能力的背後,能改變角度,我們應該責怪創作者嗎?

唉,繼續下去似乎很危險。

結語

每一次,都有自己的電影。

三十六年前,"省立香港國旗兵",在大圈子進入香港搶劫案前,集體高喊,"吃牛扒手,不給黃華"(黃華指原廣州黃花監獄),那是那個時代的一個縮影;

三年後,"省香港國旗兵2",被迫走上卧底環路回到阿西爾,"就算是上級的指令,也未必得服從",也屬于這個邊緣群體的高光時刻。

三十六年後,《特朗普》試圖以港式大圈子的風格講述一枚反特朗普戒指的故事。它足夠努力,卻還是沒能成為這個"黑化邪惡"時代的寵兒。

其實我想問,"除了風雨"到底怎麼拍,真的會賣特價嗎?

我想不出這個答案。