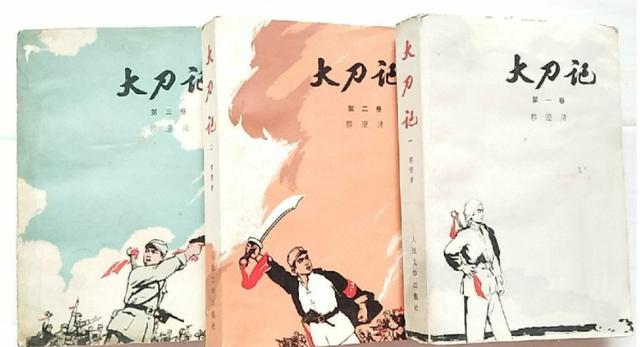

1975年版《大刀記》

山東作家郭澄清的長篇小說《大刀記》最早出版于1975年,2005年,人民文學出版社再版了這部長篇小說。

2005年版《大刀記》

之間相隔的年代差達到30年。

2005年版的《大刀記》其實與30年前的初版本有着較大的差别。

2005年版目錄頁

這可能也是中國出版業的一個絕無僅有的現象,就是再版本,反而比初版本更顯得原始性。

這也導緻了2005年版的《大刀記》,不如1975年版來得凝煉、生動與富于文采。

1975年版目錄頁

比如,1975年版裡這一段場面描寫,可謂是十分生動,可以看出,郭澄清的語言,曾經向蘇聯小說《靜靜的頓河》學習過風景描寫,而事實上,郭澄清的确一次次通過閱讀肖洛霍夫的長篇小說來提高自己的寫景能力:“社火早已鬧罷。村中燈火盡熄,人皆入夢。整個龍潭街就象安安穩穩、平平靜靜睡熟了似的。鞭炮的硝煙,飛揚的塵土,也已被霧濛濛的潮氣殺下去。死氣沉沉的街道上,滿是碎紙,燈灰。

夜,黑乎乎,靜悄悄。陰沉沉的漫空裡,網着重重疊疊、黑白間雜的雲片。在這些雲片後頭,又有一些更沉重、更可怕的黑雲頭追撲上來。”

山東人民版《大刀記》連環畫中的社火場面

我們再來看一下2005年版本裡的同樣的描寫:“社火早已鬧罷。村中燈火盡熄,人皆入夢。鞭炮的硝煙,飛揚的塵土,也已被霧濛濛的潮氣殺下去。街道上滿是碎紙、燈灰。

夜,黑乎乎,靜悄悄。”

明顯1975年版要優于2005年版的文字。這是因為1975年版,是作者經過三番五次、迫于形勢而作了修改之後定稿的,自然要比2005年版直接采用了之前的初稿,更要富有文學色彩。

這裡,我們有必要對《大刀記》的文本作一個基本的梳理。

《大刀記》的作者郭澄清生于1929年,1989年去世。

他創作的作品,最為知名的就是三卷本長篇小說《大刀記》。

這樣的體量在中國當代小說汗牛充棟的體系中,并不多見,因為事實上,中國文學史上的三卷本長篇小說可以用得着鳳毛麟角來形容。

對這類多卷本長篇小說,我們必須保持足夠的敬意。

這是一個國家文學品位與品質的标志。

就像俄羅斯文學中的《戰争與和平》厚厚的四卷本放在一起,便能足夠讓一個國家的文學擁有厚重的底座與強悍的底氣。

我們在郭澄清的創作履曆裡,可以看到他創作了四部長篇小說——也有說五部,下面詳述。

第一部長篇小說:《大刀記》。1975年由人民文學出版社首次出版。

第二部長篇小說:《龍潭記》,1985年,由人民文學出版社出版。

第三部長篇小說:《決鬥》,1987年,由中國青年出版社出版。

在郭澄清的創作履曆裡,還可看到一部長篇小說《曆史悲壯的回聲》,但筆者在相關的讀書網站上搜尋,并沒有找到這部小說。

為此,筆者特意通過“微信群”,詢問了郭澄清之子郭洪志老師。

郭洪志老師回複道:《曆史悲壯的回聲》“蒼州日報連載,沒有出版過”。

郭洪志老師還提供了一則資訊,郭澄清的另一部長篇紀實作品《馬振華烈傳》于今年剛出版。

這樣,郭澄清共有五部長篇作品面世。其中,最為重要的無疑是《大刀記》、《龍潭記》、《決鬥》。

筆者追蹤了一下《龍潭記》的情況,正好筆者手裡有這本書。但之前一直沒有仔細閱讀過,這一次,因為通讀了《大刀記》,便把這部裝幀非常簡易的小說找了出來,驚訝地發現,《龍潭記》實際上就是《大刀記》中的“開篇”的未删節的原稿,也就是《大刀記》的最初原稿中的第一部分。

河北版連環畫《大刀記》

1975年出版《大刀記》時,将原來的初稿中第一部進行了大量删節,原來的33章删簡到16章,然後并入到《大刀記》第一卷中作為開篇部分。

這樣,1975年版的《大刀記》的開篇部分是一個精簡本,主人公一家逃到關東的詳細經曆,在1975年版《大刀記》中已經完全看不到了。

八十年代之後,出版社将原來的《血染龍潭》改換成《龍潭記》出版。《龍潭記》裡的人物姓名,與《大刀記》完全相同,但有的地方,稍有差異。比如,《大刀記》裡的漢奸阙八貴是山東地面上的,但是《龍潭記》裡因為寫到了東北的線索,這個阙八貴便成了一個東北地面上的邪惡勢力。

總體來說,《龍潭記》實際上就是《大刀記》最早的第一部。

遼甯版連環畫《大刀記》

隻是《龍潭記》出版于1985年,這時候,山東作家莫言已經對曆史以一種重新解說的手法,重新整理了既有題材的創新意義,是以,《龍潭記》這部隻能屬于《大刀記》前篇的小說,很難有什麼反響。但這部小說,能夠在1985年出版,已經相當的不容易。畢竟這部小說,與之前于1975年出版的《大刀記》内容高度同質化。

值得注意的是,2005年《大刀記》再版。在這一個版本裡,第一部,直接抛棄了1975年版《大刀記》的開篇,而将《龍潭記》編入到首部,這樣,變相的是恢複了作者郭澄清的最初的創意稿本。

遼甯版《大刀記》

而來看看1987年由中國青年出版社出版的長篇小說《決鬥》是什麼内容。

其實,《決鬥》就是《大刀記》的改寫版。小說中的主人公楊龍,完全對應于《大刀記》裡的梁永生。小說描寫他在1942年,抗日戰争的第五個年頭,重新回到魯北地區,開展遊擊鬥争,由此揭開小說的沖突鋒面。

而《大刀記》的主線故事,就是主人公梁永生在1942年,從主力部隊回到自己的故鄉,重建大刀會,抗擊日本侵略者。

《大刀記》裡的主角梁永生大約四十多歲,而《決鬥》裡的楊龍隻有二十七八歲。

綜合《大刀記》與《決鬥》的故事情節來看,我們可以看出,兩部小說共享着一個背景、一個線索、一個情節,隻不過《決鬥》較《大刀記》的描寫要簡略許多,但起承轉合完全一緻,情節脈絡完全雷同。

而兩部小說共用的一個背景,就是當年肖華率領的八路軍東進縱隊,來到冀魯邊區,進行抗日根據地建設的大事件。

山東人民版連環畫《大刀記》

現在有介紹《大刀記》的文章,稱《大刀記》是“中國唯一一部描寫魯北平原抗日戰争的長篇小說”。

但事實上并非如此。

山東人民版《大刀記》

其實表現魯北平原抗戰的小說,還有另一部,也是三卷本,這就是中國青年出版社出版的《冀魯春秋》,由郭明倫、張重天合作創作。

《冀魯春秋》裡雖然沒有直接出現肖華的名字,但是小說的主人公姚輝,就是按照肖華的真實原型來刻畫的。

《冀魯春秋》雖然洋洋三大學,但描寫的時間非常短暫,僅僅是一年的時間,也就是從1938年4月份,寫到1939年3月份。

《冀魯春秋》中的姚輝以肖華為原型

之後在1939年9月份,肖華的挺進縱隊離開冀魯邊區,轉移至魯西、魯南地區。

而肖華率領部隊離開冀魯邊區的曆史事實,在《冀魯春秋》裡并沒有交待,因為“挺縱”離開冀魯地區,不屬于小說的描寫範圍。

這樣,肖華率領的挺進縱隊離開冀魯地區後的抗戰曆史,我們接下來,就可以從《大刀記》中看到新的演繹。

《大刀記》的故事表現年代1942年,與《冀魯春秋》描寫的最後時間1939年,大約相差兩年多。在《大刀記》中,由于日僞的清剿,我地方武裝受到很大的破壞,小說裡描寫梁永生從主力部隊,回到故鄉,開展遊擊工作,首先的一件任務是找到潛伏與分散行動的大刀隊。

從這個意義上講,《大刀記》裡的故事,可以看成是肖華挺進縱隊在冀魯地區留下的火種的星火燎原。

《大刀記》本來在作者的原稿中,寫到了肖華率領的挺進縱隊給當地帶來的巨大影響,但小說創作的年代的特殊性,不宜使用曆史人物的真名實姓,出于這個原因,在《大刀記》中,隻字不提肖華的名字。

而在1987年出版的《決鬥》中,時過境遷,小說裡出現了肖華的藝術形象,并且參與到虛構人物的情節互動中去。

在《大刀記》裡,描寫到一位八路軍的指導員方延彬,他是梁永生投身到革命大潮中的引路人。小說裡寫到,梁永生深受地主老财的欺淩壓迫,準備前往延安,參加窮人的隊伍,在路上,正好遇到了向冀魯地區開拔的八路軍隊伍。

這支隊伍,對照曆史,我們大體上可以體認是肖華率領的八路軍東進抗日挺進縱隊。梁永生在八路軍指導員方延彬的引導下,加入了八路軍,成為一名抗擊侵略者的戰士。

在《大刀記》中,有一個細節,1942年,梁永生從主力部隊重新回到自己的家鄉時候,見到了過去的隊員鎖柱。梁永生把方延彬托他轉交的一支鋼筆送給了鎖柱,希望鎖柱好好學習,文武兩個方面都有進步。

小說裡這樣寫道:

——接着,梁永生從衣袋裡掏出一支挺漂亮的鋼筆,舉在小鎖柱的眼前,輕輕地搖晃着:

“哎,鎖柱,你瞧,這是啥呀!”

多少年來,鎖柱最喜歡兩樣東西:一是槍,二是筆。現在,他仰起臉來,一瞅,見永生手裡拿着一支鋼筆,心裡立刻樂了,一把奪了過去。他拿在手中擺弄着瞅了一陣兒,撲閃着兩隻淚眼笑乎乎地問道:“嘿!真好!隊長,誰的呀?”

“誰的?你的呗!”

“我的?”

“怎麼?不想要?”

“哪來的?”

“人家托我給你捎來的”。——

這個捎筆的人,就是八路軍指導員方延彬。小說裡寫道:”方延彬為養槍傷,在鎖柱家住過一些日子。那時間,鎖柱還沒有參軍,在村裡正當民兵。”當時,老方見他不認字,就教鎖柱識字,并答應将來送給他一支鋼筆,今日托梁永生兌現了他的承諾。

而在《決鬥》中,主人公楊龍從主力部隊回到家鄉時,同樣見到了當年的隊友,把一支鋼筆轉交給了這位隊友。

我們看看小說裡是如何描寫的:

——過了一會兒,楊龍把手伸進衣袋,掏出一支鋼筆,舉在小張的面前,說道:“哎,小張,你看!”

小張一把抓住了鋼筆,高興地問:“誰的?”

“給你捎來的。”

“誰給我捎來的?”

“你猜哩?”

“俺老師!”

“對啦!”

小張這裡說的“老師”,是肖華司令員。四年前,肖華司令員在小張家裡養傷,住了兩個來月。那時,小張才十二三歲。肖華司令員一有空,就教他識字。在這兩個來月的時間裡,聰明的小張,竟學會了一千多字。肖華司令員走了,但卻不放過任何可能的機會幫助他,教育他,鼓勵他,是以,小張對肖華司令員感情很深。現在,他瞅着這支鋼筆,樂得嘴都合不上了。——

可以看出,在《決鬥》中,送給小戰士鋼筆的八路軍上司,已經不是《大刀記》裡虛構的方延彬,而是肖華。

可以看出,《大刀記》裡一直存在着肖華的活動線索,日後,作者在沿襲着《大刀記》脈線發展創作的另一部小說《決鬥》裡,終于把八路軍的指戰員指名道姓地指稱為肖華。

是以,現在看來,肖華在冀魯邊區的時間并不是很長的一段戰鬥經曆,分别孵生了兩部長篇小說,一部是全景式展現肖華開辟根據地之功的長篇小說《冀魯春秋》,一部是肖華所在部隊播灑的革命火種所燃燒起的英雄傳奇《大刀記》。

據郭澄清之子郭洪志的回憶:“《大刀記》正式出版後,肖華将軍曾經派人到甯津找過郭澄清,了解了一些情況之後拿走了一本《大刀記》,這個事情讓郭澄清的心裡很不是滋味,因為幾經删改之後,書裡已經沒有關于肖華的任何描寫了,他不知道肖華将軍看了之後會怎麼想。”

這個遺憾,實際上,郭澄清作了有限的彌補,這就是在《決鬥》中描寫了肖華與冀魯地區普通軍民的深厚情誼。一支小小的鋼筆,可以讓我們看到身為司令員的肖華與普通士兵之間建立起的感人互動,折射了人民軍隊的本質屬性。

其實,我們了解肖華的經曆,就會知道,這位被稱之為“将軍詩人”的開國上将,非常關心文藝事業。《冀魯春秋》的出版過程中,他一直關心着小說的寫作程序,而且與作者之一的張重天之間建立了非同一般的創作友誼,肖華一直希望張重天能再創作一部關于“長征”的長篇小說,八十年代,他身患重病,在病榻之上,見到張重天,還叮囑他一定要寫出長征的鴻篇巨制。

這也就可以了解肖華當年在《大刀記》出版的時候,為什麼會特地找到作者、拿走一本《大刀記》的原因了。