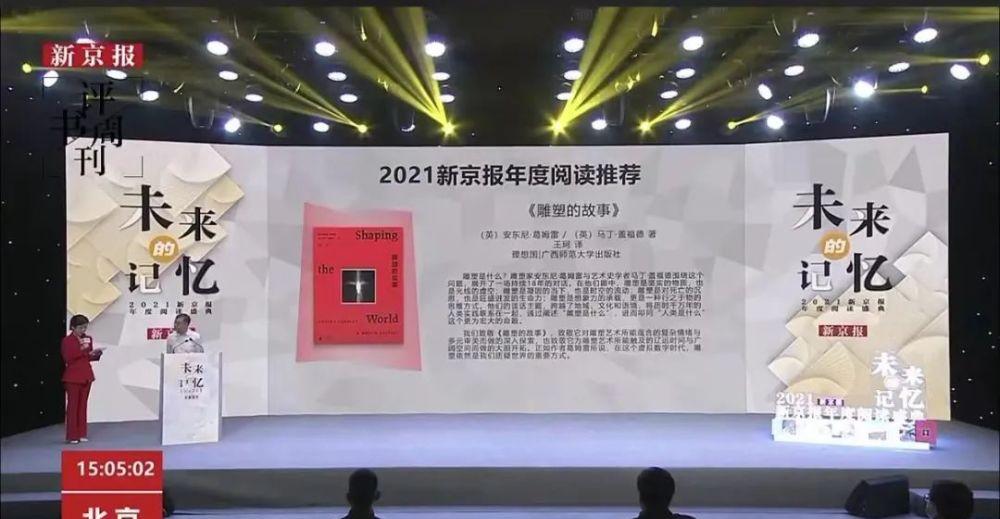

今天公布的2021新京報年度閱讀推薦(共12本),理想國有兩本書上榜——《雕塑的故事》與《奶酪與蛆蟲》。

我們緻敬《雕塑的故事》,緻敬它對雕塑藝術所能蘊含的複雜情緒與多元審美而做的深入探索,也緻敬它為雕塑藝術所能觸及的悠遠時間與廣闊空間而做的大膽開拓。正如作者葛姆雷所說,在這個虛拟數字時代,雕塑依然是我們質疑世界的重要方式。

我們緻敬《奶酪與蛆蟲》,緻敬它見微知著的深刻洞見,洗練而生動的文筆,賦予了枯燥的文獻檔案以鮮活生命。我們更要緻敬作者卡洛·金茨堡,緻敬他在灰塵滿布的檔案叢林中披荊斬棘,從微觀細節中發掘出一個平凡人物的非凡故事,他以嚴謹、深刻而富有溫情的史筆,讓我們相信,縱使渺小如塵沙之衆,縱使獨立思考的微光會隐沒在漫漫長夜,也同樣有着不被遺忘的尊嚴。

(摘自2021新京報年度閱讀推薦)

除此之外,《奶酪與蛆蟲》還入選了第一屆新周刊·刀鋒圖書獎年度十大好書、豆瓣年度圖書·曆史文化類、三聯中讀十大好書、界面文化編輯部私人書單、搜狐文化年度好書、探照燈書評人好書榜·年度十大非虛構翻譯好書、湃書單2021年度十大好書。

真高興這本書得到了大家的喜愛與認可,作為微觀史扛鼎之作,首次在中文世界面世,《奶酪與蛆蟲》從豆瓣條目建立之初,就受到了廣泛的關注,一夜之間收獲了數千個“想讀”,相信讀過這本書的讀者也在書中感受了卡洛·金茨堡所說的那個“奇異的、時空迢遙的世界”。

譯者魯伊在書問世之初就寫下了長達萬字的手記,經過再次修改,我們終于可以把這篇譯後記分享給大家。對魯伊來說,翻譯這本書是一次挑戰也是一場盛宴。

她寫道:“每一個‘被解放的人’,所應當做的,不是是以生出貪留執念,為自己打上某個标簽,甚至以此為進身之階,而是要像他們一樣,帶着對生活和真理的歡喜心,不斷發出自己的聲音,也不斷去尋找、傾聽和傳遞那些值得被聽見的聲音,以小以大,或微或著。”

微小的聲音:《奶酪與蛆蟲》譯後記

文丨魯伊

我很喜歡的一段聖經經文,出自《舊約·列王紀上》第19章。上帝向先知以利亞顯現,“在他面前有烈風大作,崩山碎石,耶和華卻不在風中;風後地震,耶和華卻不在其中;地震後有火,耶和華也不在火中;火後有微小的聲音。以利亞聽見,就用外衣蒙上臉,出來站在洞口。”

前幾天,在豆瓣上翻看《奶酪與蛆蟲》的書評,一位讀者寫道:“本書确實寫出了一個凡人身上的神性”,頓時便讓我生出了知音之感——一年前,正是梅諾基奧這個16世紀磨坊主發出的微小聲音裡的沛然神性,吸引了并不覺得自己擁有“金剛鑽”的我,接下了将此書譯成中文的“瓷器活”。恰如卡洛·金茨堡在《奶酪與蛆蟲》的前言中反複提及的,世界上許多事情,都純出偶然,其中包括他的研究,也包括我與這項研究的意外邂逅。

01

我的第一反應,是拒絕

在維基百科上搜尋卡洛·金茨堡的名字,傳回的是一個不算長但足夠有分量的介紹頁面。你會看到,生于1939年的這位意大利曆史學家,不到四十歲就憑借《夜間的戰鬥》和《奶酪與蛆蟲》兩本史學新經典著作,成為微觀曆史領域的權威人物;他的母親娜塔莉·金茨堡和父親萊昂·金茨堡,以及他的衆多師友,都有自己的專屬詞條;他是2010年巴贊獎(Balzan Prize)得主,獎金與諾貝爾獎大緻相當的這個歐洲獎項雖不甚為大衆熟知,在人文、自然科學和文化界卻聲譽卓著、舉足輕重......

卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg,1939—)

但在2020年6月第一次打開這個頁面時,我其實對他和他的作品一無所知。

促成此次搜尋的,是理想國編輯黃旭東發來的一條資訊。他問我,有沒有興趣翻譯一本叫《奶酪與蛆蟲》的書,“史學巨擎金茨堡經久不衰的經典”。而我的第一反應,是拒絕。

這裡面,有現實原因。當時,為了打發疫情封鎖困守家中的無聊,我給自己接了大大小小的好幾個活兒,日程表已經排的滿滿的,其中就包括為旭東翻譯的第三本書。不過,這之前的兩本,因為各種原因,一本無疾而終,一本遲遲未出,雖然不至于到了“一鼓作氣、再而衰、三而竭”的地步,從理性考慮,似乎也不宜繼續加大沉沒成本。更何況,就憑我那自學來的三腳貓意大利文,和兒子一起讀個《意大利童話》和《木偶奇遇記》是夠用的,要翻譯這種學術著作,可還差得遠。

但更重要的,是心理原因。的确,我向來對曆史頗感興趣,大學時還差一點就轉到曆史系。二十多年前,通過幾個文史哲專業同學的推薦,我就讀過當時在他們圈子裡火爆一時的《叫魂》和《王氏之死》,但其實頗有腹诽,覺得和陳寅恪的《論再生緣》《柳如是别傳》明明是一條研究路徑,卻雲山霧罩呈乖弄巧,難逃外來和尚好念經之嫌。在學校圖書館的小錄像室,我還看過不止一遍畫質低劣、字幕不知所雲的法文版《馬丁·蓋爾歸來》,不過那時也覺得,終歸是有理查·吉爾和朱迪·福斯特這對帥哥美女出演、英文對白也聽得懂的好萊塢版《似是故人來》更好看。

然而,以學術為志業,終究是一條我沒有選擇的路。更何況,我本就性子孤介,近幾年絕處逢生後益發一意孤行,對“巨擎”和“大作”本能地懷着敬而遠之的态度,覺得一衆九天神佛開會的事兒,很輪不到我輩下界小妖摻和。

旭東倒也沒有堅持,此事遂告一段落。又過了幾天,他用微信給我發了一份英譯本的電子版,讓我“看看”。

那天晚上,做了飯,吃了飯,刷了碗,洗了衣服,打發了兒子上床睡覺之後,終于得以窩在自己最喜歡的一張閱讀椅上,打開手機裡的文檔——再擡起頭時,南半球的冬日,天色已經漸亮了。和兒子一起吃早餐時,他問,“你昨晚是在看笑話書嗎?我一直聽見你笑。”

幾天前,我偶爾看到詩人W.H.奧登的一句話:“在那些我喜歡或崇拜的人之中,我找不到什麼共同特征,但在那些我愛的人中,我能找到;他們都能讓我笑出來”。這讓我立時便聯想起了那個不忍釋卷的晚上——《奶酪與蛆蟲》這本書的主人公梅諾基奧,可不就是一個讓人發笑的可愛之人嗎?隻不過那笑,有時是會心一笑,有時是咯咯傻笑,還有時,是含淚微笑。

第二天,我給旭東發了一條資訊:“這活兒,我接了。”

02

它的故事是如此的動人心弦

文本又是如此的精巧完美

當年招我入三聯當記者的苗炜,曾給什麼都感興趣、什麼稿子都敢寫的我下過一個評語:“狗攬八泡屎,泡泡舔不淨”。但人當然是會成長的——為了避免重蹈覆轍,這本書此後的翻譯過程,雖然大半時間都隻能見縫插針,可我給自己立下了規矩,不管怎樣,每天都要翻上一點。好在,它的故事是如此的動人心弦,文本又是如此的精巧完美,很多時候,都如同一粒足以消解生活之苦、酬慰每日勞碌的酒心巧克力糖。而等到11月最後交稿時,甚至連我自己都不敢相信,這樣一件開始時看似無論如何不可能之事,居然就真的讓我做成了。

最重要的是,點選發送郵件的那一刻,我有足夠的信心對自己說,這個譯本,肯定不夠完美,但應該對得起寫作者的苦心,對得起編輯的信任,也對得起讀者的期待。這種信心,來自于幾個月中我越來越深刻地意識到,盡管身為一個沒有受過曆史專業訓練的外行,而且在過去的幾十年中,因為任性妄為一次次辜負了衆多師長好友的期望,但那些誤入的歧途和積累的愧疚,卻在與《奶酪與蛆蟲》的偶然邂逅中,成為了一股極其強大的推動力,幫助我達成了與其主人公梅諾基奧和寫作者卡洛·金茨堡的奇妙契合。

必須強調的是,這個卡洛·金茨堡,對當時的我來說,并非那個後來憑借這本書名揚天下的史學權威,而是一個在六七十年代的意大利身處邊緣、深知孤獨為何物的年輕猶太學者。當時的他,也是在思慮糾結了十幾年之後,才選擇了在離經叛道的研究之路一往直前,并進一步嘗試一種不合規矩的學術寫作方式。

理想國出品《奶酪與蛆蟲》《夜間的戰鬥》

是的,雖然微觀史學近幾十年來漸成顯學,但任何一條熙熙攘攘的通衢大道,都曾經是一條少有人走的路。在金茨堡的《作為人類學家的宗教法庭審判官》一文中,他曾感歎過,作為《夜間的戰鬥》和《奶酪與蛆蟲》之重要文獻來源的烏迪内教會檔案,将其介紹給他的某位學識淵博的天主教士,雖然就是土生土長的弗留利人,而且本人著有多部關于當地異端事件和反宗教改革運動的曆史著作,但卻從來不曾想過對自己眼皮子底下的這些卷帙浩繁、井然有序的宗教法庭審判記錄予以發掘利用。

這當然是因為,并不是每一條少有人走的路,都會成為陽關大道——它也可能通向無人問津,甚至是死蔭幽谷。就以曾讓年輕的金茨堡心緒澎湃、令許多今天的研究者豔羨不已的那些宗教法庭審判記錄為例,當時之是以乏人關注,一方面原因在于,最早嘗試使用這些文獻的新教曆史學家,大多概念先行,隻關心以此展示其先驅前輩面對迫害時的英雄氣概,而在另一方面,心懷戒備的天主教曆史學家,則有意無意地要去弱化宗教法庭這個在天主教徒内部都已變得不得人心的機構的曆史作用。(參見《作為人類學家的宗教法庭審判官》(The Inquisitoras Anthropologist),收錄于卡洛·金茨堡的文集Myths,Emblems, Clues, (Hutchinson Radius, 1990), P.156-64)

于是,反倒是一個年輕的猶太學者,被命運賦予了這樣一個在時人眼中并不被視為機會的機會。而事實上,《夜間的戰鬥》出版後很長一段時間,都處于“沒有人看”的狀況,讓金茨堡倍感孤立隔絕。(瑪麗亞·露西娅·帕拉蕾絲-伯克,《新史學:自白與對話》,北京大學出版社,2006,第236頁)

1493年拉丁文版《紐倫堡編年史》

然而,默默無聞并不是獨持偏見、一意孤行所要付出的唯一代價。畢竟,因言獲罪的遭遇不僅發生在400年前的磨坊主梅諾基奧身上,也曾發生在金茨堡的至親好友身上。

03

他親耳聽到的那些被抹殺、被遺忘和被扭曲的微小聲音

1965年,26歲的卡洛·金茨堡依托宗教法庭審判記錄完成了他的第一本書《夜間的戰鬥》。1976年,《奶酪與蛆蟲》以意大利文首次出版,那時,他37歲。

但今天是以而贊歎金茨堡實為天才的人,很少會注意到,他的父親萊昂·金茨堡(Leone Ginzburg),一位一戰時從烏克蘭流亡到意大利、同樣精通多種語言、充滿激情與睿見的知識分子,不到20歲就已經将果戈裡和托爾斯泰的幾部重要作品翻譯成了意大利文,24歲時便與一群志同道合的朋友創辦了以新銳前衛著稱的埃諾迪出版社。然而,就在離自己的35歲生日隻有不到兩個月的時候,在被德軍占領的羅馬總監獄中飽受折磨的他,寂然死去,“未能說出自己的遺言,未能同任何人告别,未能完成自己的作品,未能留給我們哪怕隻是一條口信”(出自萊昂·金茨堡幼時好友、意大利政治哲學家諾爾貝托·博比奧Norberto Bobbio的悼念文章)。

萊昂·金茨堡(1909-1944)與娜塔莉·金茨堡(1916-1991)

那時候,他與卡洛·金茨堡的母親娜塔莉·金茨堡——一位家境優渥、才華橫溢的小說作家——結婚隻有6年。此前,雖然曾因參與反法西斯運動遭到逮捕、迫害和放逐,但他還是滿懷對未來的希望,一直在發出自己的聲音,并與妻子生下了3個孩子。誰會想到,就在盟軍業已進入意大利、墨索裡尼的法西斯政權倒台之後,1943年9月德軍的入侵及其後垂死掙紮式的瘋狂迫害,卻讓他在自由曙光即将來臨時孤獨地消失在黑暗之中。

《奶酪與蛆蟲》的一紙風行,以及1979年發表的《線索:一種推定性範式的根源》(Clues: Roots of anEvidential Paradigm)在全球史學界引發的巨大反響,固然讓卡洛·金茨堡一舉成為意大利文化界舉足輕重的人物。

但在與我通信時,這位82歲的史學權威,卻不乏苦澀地回憶起了一段無能為力的經曆。1991年時,他當年就讀于比薩高等師範學校時認識的至交好友、意大利左派領袖阿德裡亞諾·索弗裡(Adriano Sofri),因涉嫌鼓動某起刺殺事件而被判處22年監禁。堅信好友清白無辜的金茨堡,運用自己研究宗教法庭審判的史學專業技能,專門為此撰寫了一本書。在這部《法官與曆史學家》(Il giudice e lo storico, 英文版:The Judge and the Historian)中,他抽絲剝繭,據理力争,希望能夠借此說服上訴法院的陪審團,沒有任何證據足以判定索弗裡有罪。然而,他失敗了:初審判決被維持,但随後索弗裡莫名其妙地被宣布無罪,可惜沒過多久,原判便再度被确認。索弗裡身陷囹圄,在那裡度過了9年時光,直到身患重病,幾乎死去,才被改判為在家中服刑。但具有諷刺意味的是,從另一個角度看,金茨堡卻又是成功的。《法官與曆史學家》迄今為止已經被翻譯成了7種語言,俄文版也馬上就要面世。

《法官與曆史學家》英文版

所有這些,都在提醒着我們,當我們閱讀和談論微觀史學以及作為其焦點的小人物與小事件時,實在有必要時時反躬自問:何者為小?何者為大?在這“須臾之間,變化無窮”的小大之間,我們自己從哪裡來?此刻置身何處?未來又要向哪裡去?

毫無疑問,卡洛·金茨堡在《奶酪與蛆蟲》中呈現出的梅諾基奧在兩次審判之間的心态變化,能夠幫助我們回答這些問題。而他曾在許多場合中提及的一件童年舊事,或許也有所助益:那是1944年夏天,他的父親被迫害去世後不久,5歲的他和母親及外婆躲避到了佛羅倫薩附近的山區。但因為德軍恰好選擇從那裡撤退,計劃中的安全所在反而成了炮火紛飛的前線。有一天,他正在閱讀意大利兒童作家卡蘿拉·普洛斯佩裡(Carola Prosperi)所著的一本名為《世界上最幸福的孩子》(Il più felice bambino del mondo)的童書,他的外婆——整個家族中唯一一個非猶太人——把他叫過去叮咛道:“如果有人問你的名字,你必須說,是卡洛·坦齊(Carlo Tanzi)”。坦齊,是他太外公的姓,意大利最古老的貴族姓氏之一。

“我永遠都忘不了那一刻,”金茨堡在郵件中說,“回頭看去,便是在那一刻,我成了一個猶太人。我知道這聽起來有些自相沖突——但這個悖論,與讓·保羅·薩特在《關于猶太人問題的思考》(Refléxions sur la question juive)中提出的“猶太人的民族性是迫害之産物”的觀點形成了共鳴。當年我讀到薩特這篇文章時,認為他的觀點很沒有說服力——但我自己的個案,卻支援這種觀點。”

《奶酪與蛆蟲》的主人公磨坊主梅諾基奧

而當我同樣回頭看去時,無論是第一次閱讀《奶酪與蛆蟲》那個晚上的心潮澎湃,還是翻譯過程中無數次的淚盈于眶,以及中譯本出版後讀到的來自衆多普通讀者的奇妙共情,無疑,都與金茨堡化入史筆的個人情感密不可分:他親耳聽到的那些被抹殺、被遺忘和被扭曲的微小聲音,他自身成為其中一縷的真實感受,與梅諾基奧這個16世紀磨坊主的聲音,産生了直指人心的奇妙共鳴。

04

一個更大、更奇妙、更引人入勝的宇宙

然而,必須指出的一個事實是,我的這種回看,很大程度上發生于《奶酪與蛆蟲》的中譯本完成之後。在翻譯的過程中,盡管遇到不少挑戰,但出于一種并無憑據的對“屠龍少年終成巨龍”的疑慮——或者更貼切的說,是對自己當記者時慣常“拉虎皮做大旗”之舊我的厭棄——我一直沒有試圖與卡洛·金茨堡本人聯系。

這當然是一種冒險,但其靈感,卻暗合了金茨堡在書中提出的“雙盲實驗”的概念。假如一個16世紀的磨坊主,在宗教改革和印刷術的賦能之下,憑借着他所接觸到的那幾本内容龐雜蕪亂的書籍,從他那自下而上的蛆蟲之角度。(worm’s-eye view,一個美學術語,通常被譯為蟲瞻圖或仰視圖,從地面或最下層向上看去的景象,與自上而下的鳥瞰圖bird’s-eye view相對)看去,也能窺見一個與古代哲人和當代人文主義精英所見略同的宇宙,那麼,有沒有可能,我這樣的一個外行,也可以見賢思齊,依葫蘆畫瓢?

可能性當然存在,正如其風險所在。首當其沖的一個問題便是:出版四十多年來,《奶酪與蛆蟲》已經被翻譯成二十多種語言版本,它的“可譯性”,不言自明。但為什麼這麼多年,卻依然沒有一個中文譯本出現?

除了各種操作上的陰錯陽差,一個關鍵原因,或許在于這個文本本身的特殊性。

《奶酪與蛆蟲》葡萄牙語版及韓語版封面

《奶酪與蛆蟲》波蘭語西班牙語不同版本封面

大名鼎鼎的《奶酪與蛆蟲》,其實是一本小書,假如跳過前言和注釋,意大利文版和英文版都隻有一百多頁的正文,很快就能讀完。那感覺頗有點兒像我多年前第一次去法國,到盧浮宮看《蒙娜麗莎》,在人群中擠擠挨挨到了近前,對着的卻是一幅很小的畫——還沒有大學好友送的《蒙娜麗莎》2000塊拼圖拼起來尺寸大。當然那微笑足夠迷人,然而當時對達芬奇和文藝複興都所知寥寥的我,也不過是看個熱鬧而已。等到真正開始能領會它的好,明白了當那些大師熱情贊頌《蒙娜麗莎》時,到底在贊頌些什麼,已是多年之後了。這中間,隔着物是人非,悲歡離合,讀過的書,走過的路,還有決定性的信仰一躍。

不過,幫助我了解《蒙娜麗莎》的那些東西,這一次,顯然幫助我在《奶酪與蛆蟲》這本小書中看到了一個更大、更奇妙、更引人入勝的宇宙。而且,卡洛·金茨堡也顯然比達·芬奇更願意讓人了解,他筆下這個16世紀磨坊主的宇宙圖景,到底是被如何勾勒渲染出來的。在這本書的幾個前言中,金茨堡就像一個頗有些“毒舌”的畫評家,對着一些号稱師法傳統、實則呆闆拙劣的行畫指指點點:“畫嘛,不是隻有這一種畫法兒的”。而在秀出一幅别出機杼、令人驚豔的獨幕喜劇畫之後,他又在注釋部分亮出了自己的繪畫工具包,毫不藏私地展示出所用的畫筆顔料和臨摹、習作與廢稿——“想學啊?我教你!”

厘清了這個三位一體的動态有機結構之後,剩下來的工作,就無非是見招拆招了。

說來也巧,當科學記者時,我的職業訓練之一,就是閱讀大量的學術論文,然後用盡量通俗易懂的語言将其改寫成面向大衆讀者的文字。翻譯《奶酪與蛆蟲》的幾個前言,正好便用上了這套老把式。而注釋部分的翻譯,除此之外,最難的是涉及拉丁文和多種歐洲語言。但之前因為其他機緣,我已經學了一段時間的拉丁文和意大利文,加上二十年前為談戀愛學的800小時德文,以及這些年為看懂文藝電影而學的一點兒皮毛法文,在字典辭典、學術資料庫和強大的搜尋引擎幫助下,翻譯過程更多的是個水磨工夫——當然,不熟就是不熟,眼一花,手一懶,便會出錯。比如第一版注釋中的“La beaute dumort”(死者之美),被我随手翻成了“美女與死人”,書一出來馬上就被認真的讀者發現,贻笑大方。

對我而言,整個過程中最難的,反而是看起來最簡單、讀起來最順暢的正文。原因在于,身為著名作家娜塔莉·金茨堡之子,又和伊塔洛·卡爾維諾相交甚深,卡洛·金茨堡在這一部分充分表明了他的與史學造詣不相上下的文學功底。磨坊主梅諾基奧出于自發閱讀熱情而涉獵的那些書,内容、體裁和風格極其龐雜蕪亂,而在對此進行解讀分析的過程中,金茨堡又引入了内容、體裁和風格更多元化的文本。可是憑借他的一支生花妙筆,62章的正文結構嚴密自然,叙述徐疾有緻,文字琅琅上口——就算我的意大利文水準有限,也足以感受到原文中曼妙的韻律之美。如果隻是簡單逐字直譯,不僅辜負了寫書人的一番苦心,更無法反映這本史學著作當年橫空出世時令人驚豔的創新性。于是,我決定挑戰一下自己,試試能不能隔着一層英文的濾網,依然将這本書的文學性以中文再現出來。

在這個嘗試中,我重新翻開了許多自己讀過的書——近幾年為解人生之惑慢慢讀來的神學和哲學著作,當記者時為做某些選題臨時突擊的社科經典,還有大學時在法理學、中國法制史、民法、刑事訴訟法、西方法律思想史和羅馬法課堂上囫囵掃過的教科書。但對這個中譯本如今所呈現的樣貌影響最大的,卻是許多我自己在青少年時期胡亂讀過的書。那裡面,有一些神奇地呼應了金茨堡寫作《奶酪與蛆蟲》時作為靈感來源的作品和作家,比如《聖經故事》、《神曲》、《十日談》、《天方夜譚》、《福爾摩斯探案精選》、《弗洛伊德傳》、《牛虻》、《獄中劄記》、《布萊希特戲劇選》、《意大利童話》......但還有一些看似八杆子打不着的志怪傳奇、彈詞話本、評書相聲二人轉,卻在我了解并轉譯書中大量引用的16世紀歐洲大衆通俗文學文本時幫了大忙。

05

重要的,不僅是這些書

還有促成了我與這些書本相遇的那些人

是的,曾經的我和梅諾基奧一樣,也是個小城裡的讀書人。受惠于八十年代的讀書熱和思想解放,以及當時生活在東北小城中來自五湖四海的工農兵學商,一個家裡從來沒有出過讀書人的女孩子,也有機會讀到傾注了無數前輩作家、翻譯家和出版家心血的美好文字,借此知曉一個更廣闊的智識世界的存在,甚至立下與自己的出身并不相稱的“尋求高高在上的東西“的宏願。仰仗時代之幸,這宏願在十幾年後竟部分實作了——雖然很快便應驗了那句名言:“她那時候還太年輕,不知道所有命運贈送的禮物,早已在暗中标好了價格。”

在這種求諸于以往個人經驗來實作了解的過程中,我越來越清楚地意識到,重要的,不僅是這些書,還有促成了我與這些書本相遇的那些人。這其中,有幫助我體會到讀書所賦予之自由的國小國文老師,有當年與我父母同僚、離休返城時以書相贈的下放幹部和知青,有新華書店和郵局裡外表嚴厲但經常會以一種東北式的生活智慧暗中相助的店員,甚至還有我自稱“鬥大的字不識一籮筐”的外婆——在印刷廠工作的她,經常會拿一些廢印張回來生火、糊炕、鋪雞窩、疊紙盒。就是通過這些廢印張,我以零落不全、颠倒錯亂的方式接觸到了《巴黎聖母院》、《基督山伯爵》和《約翰·克裡斯朵夫》,而且倒逼出了憑借結構布局和鋪墊伏筆準确推測故事走向的本事。

當然,我永遠都會心懷感激的,是大學一年級時在昌平園裡給我們這些困處京郊的文科新生當班主任的幾位青年教師。在一個“廟小妖風大、水淺王八多”的地方,他們拒絕成為弄權者的幫兇和洗腦工具,無私地向學生開放自己的書架,熱情地用業餘時間為我們開設講座,耐心指點當時懵懂的我們讀《寬容》、《異端的權利》、《西西弗神話》和《陳寅恪的最後20年》,把叙事傳播和學術研究的良種撒在我們心中。

而在這些身影中,最讓我難以忘記的,卻是大二時在校園裡偶遇相識、由此指導我系統地讀了兩年西方經典的沈叔平先生。因為他的謙遜和我的少年輕狂,直到多年後,我才發現,這位肺和氣管不太好、總是輕聲慢語地叮囑我不要浮躁、要回到希臘回到自由本源的老先生,原來是西南聯大的學生,網上廣為流傳的那張西南聯大校門的照片,就出自他之手。退休後翻譯了《法的形而上學原理》和《政府片論》的他,幫我克服了對那些名字诘屈聱牙的西方哲人史家的恐懼,讓我看到浮雲蔽日下那些經典原典的簡明美妙。然而,因為我的心有雜念,忙于各種當時看來很重要的事情,大三之後,我慢慢減少了和沈先生見面的頻率。後來,還是通過沈夫人認識的一位住我隔壁寝室的山鷹社同學傳話,我才到校醫院見了因肺炎住院的沈先生一面,雖然當時并不知道,那竟然就是最後一面。我清楚地記得,站在插着鼻管的沈先生床前,我忐忑萬分,慚愧無地,不知會面對何種疾風暴雨,然而他也隻是輕聲慢語地問:“你最近在讀什麼書啊?”

2018年的影視作品 Menocchio the Heretic中的磨坊主梅諾基奧遭受宗教審判

多年來,我一直有意無意地回避着這些記憶,因為它們全都指向一個我不願面對的問題:你何德何能,又以何為報?但在翻譯《奶酪與蛆蟲》的過程中,我親見的這些人的音容笑貌,卻與若隐若現于叙述中的那些梅諾基奧的同時代人,發生了奇妙的重合。因為史料的缺乏,金茨堡在書中對他們往往隻是一筆帶過,然而翻譯過程中将這些草蛇灰線連綴起來之時,個人記憶與經驗的補足,卻讓我得以更深刻地了解了金茨堡所提出的那個假說:文化之間,存在着一種雙方互相施加影響的循環往複的關系,這些影響會從底層向高層流動,也會從高層向底層傳送。

而在這個過程中,道,成了肉身。

即是肉身,便絕不可能完美。但這不完美,是否也反過來證明了道不遠人、求者必得?

讓這個想法變得日益強烈起來的,是2020年底發生在個人生活裡的幾件事,而卡洛·金茨堡為《奶酪與蛆蟲》撰寫的“2013年版前言”,也令我對他這個人産生了越來越大的興趣。說來有趣,放在本書開頭的這篇前言,反而是我最後才着手翻譯的,當初的潛意識裡,多少沾染了原教旨主義的傲慢與偏見。

但在對整本書有了足夠的了解之後再來看這篇前言,已成權威的金茨堡對微小與宏大、窄路與捷徑的誠摯反思,他對正确批評意見的坦然接受(金茨堡在書中弄錯了聖塞韋裡納樞機主教的兩封信件所針對的對象)和不同觀點的認真反駁,以及他那種迫切的“要把金針度與人”的熱情,立時變得極其動人。那沒有看見就信的有福了,但對于非要親眼看見總不能信的人,他并沒有濫用自己的權威加以鄙夷唾棄,而是坦然亮出已經被人看到和沒有被人看到的傷痕,既授人以魚也授人以漁——無需居高臨下,自有萬鈞力量。這時,我開始有些懊悔于翻譯時沒有試着去聯系他求解一些難點和困惑了。但鑒于書已譯成,必要性似乎已不大,于是便就此撂下了。

不成想,就在《奶酪與蛆蟲》的中譯本書稿過了審校環節即将下廠印刷時,旭東再次聯系上我,說《上海書評》有意采訪一下金茨堡,問我願不願意試試。

這一次,我沒有再推托。

06

透過他們或微小或宏大的聲音

所傳送出來的真正的神性

但坦率地講,這是一個巨大的挑戰,身為記者的過往和作為中文譯者的近便,并幫不上什麼忙。畢竟,《奶酪與蛆蟲》業已面世45年,被翻譯成了二十多種語言的版本,形形色色的問題,想必都已經被不同的采訪者以不同的語言問過了。我準備的第一份采訪提綱,包括了十幾個中規中矩但也泛泛而談的“标準”問題,可就在要發送給編輯前看最後一遍時,我充滿沮喪地意識到,其中大半,都可以用促成聖奧古斯丁歸信的那句話來回答:“拿起來,讀!”

那還幹嘛費這個功夫?——“你們從前出去到曠野,是要看什麼呢?”

輾轉反側了一個晚上,我最後交出的,是一連串完全基于我自己的好奇、困惑和反思而生,而且其實頗具冒犯性的問題。旭東看過後,有些擔心的提醒我,是不是太過個人化了,況且有些問題,隻要老先生答一句“沒有”或者“不”,也就沒有下文了。

我自然也有這樣的擔心,可還是一如既往的倔強,堅持給金茨堡發出了一份幾乎沒有修改的采訪提綱,然後對自己說,就算不成,又有什麼損失?幾年前經曆過話語權反噬的我,不是已經學會像第一次受審後的梅諾基奧那樣,“最好是佯做不理,最好是從外部加以觀察”,抽身遠離,過自己的日子。正如孔夫子所說,“吾少也賤,故多能鄙事”,幸得身逢升平盛世,靠着自己的小把式和天意人情的恩慈,不是也能衣暖食足。更何況,從記者變譯者,無需再負言說之轭,又得以為窈窕淑女作嫁衣裳,根本就是一件賞心樂事啊!

但我隐隐有種預感,這個從網上的照片和視訊來看、擁有與沈叔平先生極其相似的明澈雙眼的意大利曆史學家,或許,會給我帶來某種驚喜。

出乎意料的是,這驚喜,在三個小時之後就來了,考慮到兩地時差,簡直可以視為秒回。由此,便開始了一場斷斷續續持續了一個多月、以英語這種對雙方而言均非母語的中介語言進行的線上對話。

兩個素昧平生、經曆相差懸殊的人,必然帶着各自的偏見與誤解出發:金茨堡先是弄錯了我的性别,後來又顯著高估了我對意大利文學術論文的興趣和了解能力;而我在羞愧之餘跟自己說,就算不可能盡讀老先生截止到2019年完成的“27本書、3本編著和171篇史學随筆”,把翻譯成英文的那一小部分看個大概,應該也是可以的吧?——事實證明,興緻勃勃地從本地大學各個圖書館裡搜羅回來的那一摞書,讀了不到五分之一,因為欠缺與《奶酪與蛆蟲》的那種特殊共情以及相應的史學功底,也就難以為繼了。過程中,我顯然問了不少傻問題,但金茨堡總是不厭其煩地一一作答,而且視我的程度發來各種各樣的參考資料。但當我試圖偷懶耍滑走捷徑時,他也會恰到好處地諷刺我一下:“我當然不想竊取你寶貴的時間。”

《奶酪與蛆蟲》書中的插圖,上:《大千世界》,1552年,羅馬國家中央圖書館;下:《卡拉維亞之夢》1541年版的扉頁插圖,奧地利國家圖書館。

随着這場極其迷人、極其具有啟發意義的對話緩緩展開,我越來越相信,隻要懷有真誠的求知之心,偏見也可以通向洞見,誤解甚至可能促成了解——事實上,了解本身就應當是一個循環往複的過程,是相通的條條大路,而不是羅馬那個固定的終點。

一個例子,是在翻譯《奶酪與蛆蟲》時,我曾以為書名隻是簡單地取自梅諾基奧一段充滿奇思異想的供詞,但在與金茨堡對談的啟發下翻閱了貢布裡希的《藝術與幻覺》、又重看了一遍愛森斯坦的《戰艦波将金号》之後,我才發現,無論是“蛆蟲”和“奶酪”,都是多層次的隐喻,有着我當時并未領悟到的深刻激進主義内涵。而在又學習了一段時間的意大利文和詞源學後,我更意識到,甚至連“il formaggio”和“i vermi”,都是“基于譬喻之上的二次方譬喻”,這些微言大義,不可避免地遺失在了從意大利文版到英文版、再從英文版到中文版的轉譯之中。

這當然很關鍵,但其實又并不重要。因為在82歲的金茨堡身上,我清楚地看到了,“今是”,并不必然意味着“昨非”,進一寸,自有進一寸的歡喜。這種歡喜心在耄耋之年的他身上依舊沛然浩蕩,遠遠超出了許多雖正當盛年卻屍居餘氣、自願“躺平”的人。

更重要的是,這樣的歡喜心,在沈叔平先生的身上,我也曾見到的。

多年來,我一直喜歡哲人以手指月的這個譬喻,将其了解為對施者大智大勇的歌頌,以及對受者切勿在那根手指頭上析精剖微、吹毛求疵乃至生出點金妄念的警告。可在與金茨堡交流的過程中,我慢慢發現,這種了解,其實也掉進了功利主義的陷阱,等于是在用計較之心,度孔顔之樂。《奶酪與蛆蟲》固然始于一個微小的聲音,但相對于這本書異乎尋常的聲名大噪,金茨堡60年來的著作等身,何嘗不是微小的聲音?

因為造化弄人,沈叔平先生退休時隻是一個副教授,畢生所學,留下隻是寥寥幾本譯作,而且出于時代限制,當年他便已經對譯文品質不甚滿意,開始着手修訂,隻可惜天不假年。然而,他們都沒有是以放棄一次次地走進知識的曠野,利用一切機會,向走近他們身邊的人伸手訓示,那輪照在古往今來每個人頭上、雖偶有陰晴雨雪雲翳遮擋、但懷着信心仰望終将得見的皎皎明月。他們何嘗介意,這個人是不是他們初時選中的對象?他們又何嘗在乎,有沒有人繼承自己的衣缽?

因為他們已親身體驗了那光明的美好,那被照亮的喜悅,是以他們相信,隻要指出方向,修直道路,就總會有後來者在自己合适的時機,跟着他們的腳步,伸出自己的手指。

這,才是透過他們或微小或宏大的聲音所傳送出來的真正的神性。而他們的這種歡喜心,比所有其他一切終将煙消雲散的浮名虛利,都更能令人發心追随。

丢勒《聖安東尼在閱讀》(《奶酪與蛆蟲》中文譯本封面設計原圖 )

記念着這個微小的聲音,我将滿懷感激之情地與磨坊主梅諾基奧和曆史學家卡洛·金茨堡揮手作别。與他們的奇妙邂逅,幫我達成了對自己一段過往的救贖。但每一個“被解放的人”,所應當做的,不是是以生出貪留執念,為自己打上某個标簽,甚至以此為進身之階,而是要像他們一樣,帶着對生活和真理的歡喜心,不斷發出自己的聲音,也不斷去尋找、傾聽和傳遞那些值得被聽見的聲音,以小以大,或微或著。

因為,正如梅諾基奧所說的:“以我們的肉身之眼無法察見萬事萬物,但以心靈之眼相看,一切都能被洞見,無論是大山、牆壁還是每一樣事物......”

是的,這是向我們每個人發出邀請的一個挑戰,但同樣,也是一場盛宴。

編輯排版 熊Mur

《奶酪與蛆蟲》