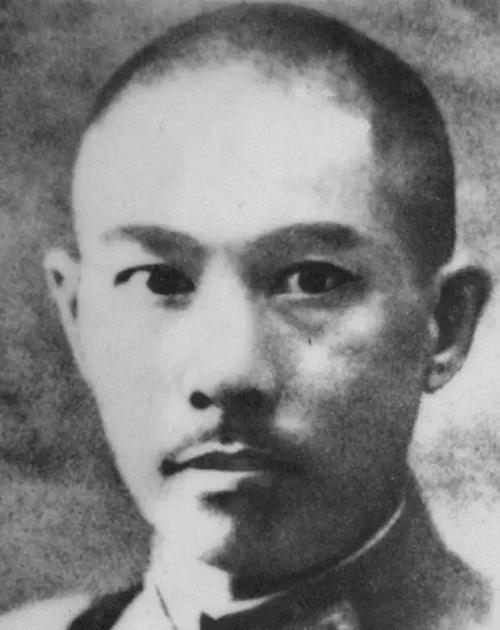

在艱苦卓絕的抗日戰争期間,無數中國軍人為了抵抗日本帝國主義的侵略,付出了慘烈的代價。蕭山令将軍就是當時中國軍人中典型的代表,他不僅是國民黨軍中的将軍,還是當時的南京市長,在南京城破後自殺。

蕭山令處于于湖南益陽一個小山村裡,父親是晚清的秀才,在家庭環境的熏陶下,蕭山令從小就很喜歡學習讀書。晚清時,列強紛紛入侵中國,緻使整個華夏大地四分五裂,無數的老百姓流離失所,苦不堪言。蕭山令毅然選擇了投筆從戎,先後在湖南陸軍國小,武昌第二預備學校,保定軍校學習,他和後來的國民黨上将,張治中将軍還是同學。

由于才華出衆,蕭山令受到了湖南軍閥唐生智的賞識,成為了湘軍中的一員名将,還參加了後來的北伐。1929年,蕭山令擔任首都衛戍司令部參謀處中校參謀,開始參與中國憲兵的建設。1936年,蕭山令升為全國憲兵副司令兼任參謀長,授少将軍銜。淞滬會戰末期,全國憲兵司令谷正倫以病重為由跑到了武漢養病,其職責由蕭山令代替。

1937年淞滬會戰結束後,日軍20萬大軍在海空軍的配合下,兵分三路向中華民國首都南京發動進攻。蔣介石任命唐生智為南京衛戍區司令,并從各地調來了15萬大軍前來支援,但這些部隊大部分都是剛從淞滬戰場下來的,兵員損失嚴重,武器也沒有得到及時補充,有三萬多人還都是新兵,想擋住日軍的進攻很難。此時,很多人都紛紛找機會逃走,但是唐生智卻不願意,非要留下來。

在危難時刻,蕭山令被任命為南京市市長,首都衛戍區副司令(司令長官唐生智),南京警備區司令,首都防空部司令,首都警察廳廳長,全國憲兵副司令,身兼六職,成為當時南京警,憲的頭号上司人物。這如果是在和平時期确實是位高權重,但在那個時候,卻是很多人都想脫手的燙手山芋。

南京城破之前,蕭山令的好友陳輯川兩次找到他,告訴他南京無論如何也守不住,不要做無畏的犧牲。但是蕭山令的态度很堅決,那就是和南京共存亡,這句話當時很多的進階将領都說過,但真正做到的隻有蕭山令一人。1937年12月12日,蔣介石下達指令:“南京守軍立刻突圍。”由于戰前下達的是和南京共存亡的死指令,是以戰前不但沒有制定突圍計劃,連各個渡口的船隻都給燒毀了,此時蕭山令被任命為渡江總指揮,協調各部隊撤退。

蕭山令率領憲兵到達下關渡口的時候,71軍,72軍,74軍,87師,88師等部隊幾萬人都已經到下關渡口,互相踩踏,亂作一團,蕭山令一邊指揮部隊阻擊日軍,一邊指令人去制作木筏。12日晚,蕭山令的部下數次把他推到木筏上,讓他離開,但是蕭山令都爬了回去,繼續指揮部隊撤退。13日淩晨,還有很多部隊沒有撤離,此時日軍已經到達下關渡口,蕭山令帶領将士在下關和日軍展開激烈的肉搏戰,最後全軍覆沒,蕭山令身上多處負傷,最後開槍自殺,血灑金陵。