芙蓉 黃賓虹

憶雨後即景 李苦禅

牽牛花蝴蝶 齊白石

潑墨仙人圖 梁楷

芍藥 吳昌碩

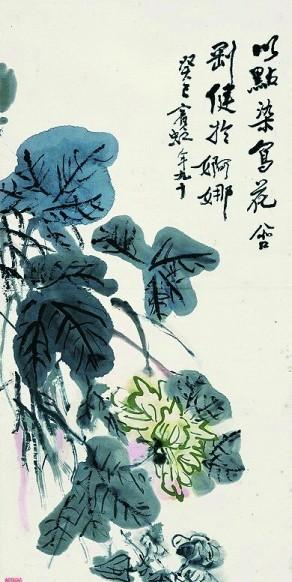

雜花圖·局部 徐渭

【學人談】

中國畫的大寫意以老莊哲學美學為認識基礎,與以詩詞為代表的文學形式有着深刻的聯系,綜合了書法尤其是草書的藝術成就,高度展現出中國文人“尚意”的審美追求、“書畫同體”的造型觀和“超以象外”的個體生命體驗。

中國畫的大寫意實踐以五代兩宋的人物畫為肇始,五代的石恪、南宋的梁楷以粗闊的筆墨、簡概的造型,開創減筆人物畫風,石恪的《二祖調心圖》、梁楷的《潑墨仙人圖》《六祖截竹圖》皆筆法縱逸,形簡意深。至明代,大寫意花卉達到藝術見解與表現力的巅峰,詩書畫巨擘徐渭“要将狂掃換工描”,他的《墨葡萄圖》《雜花圖》等作品不拘于物象,激烈奔放,元氣飽漲。他用秃筆鋪張,則更加狂縱,筆墨勢如疾風驟雨,能澆胸中塊壘。

1 不求形似求生韻

“不求形似求生韻,根撥皆吾五指栽”是徐渭的一句題畫詩,道出他不落藩籬,個性鮮明的藝術主張,這也是大寫意藝術的典型特征之一。大寫意為何“不求形似”,這一觀念的美學基礎來自哪裡?《莊子·外物》中有段話十分精妙:“筌者是以在魚,得魚而忘筌;蹄者是以在兔,得兔而忘蹄;言者是以在意,得意而忘言。吾安得夫忘言之人而與之言哉!”莊子在感慨默契之難得的同時,指出目的一旦達到,工具便可抛棄。沿此思路,就中國畫的語境而言,或可以說:形者是以在意,得意而忘形。

中國繪畫在五代兩宋時期就通過“以形寫神”的寫實技藝達到“形神兼備”的表現高度,當“形似”不再是困擾,畫家便開始追求“不似之似”了。唐代理論家張彥遠在《曆代名畫記》中提出“形似之外求其畫”,北宋歐陽修提出“畫意不畫形”“忘形得意”,在文人藝術家的倡導下,“尚意”觀念成為中國畫的美學核心。蘇轼“論畫以形似,見與兒童鄰”的詩句鼓勵繪畫擺脫“形似”的束縛,追求生動氣韻。此後宋元的文人畫家憑借寫意的表達途徑,超越“形似”的局限,抵達了“得意忘形”“離形得似”的藝術境界。中國畫對形的“似與不似”的認識,集中展現了中國文藝的形神觀,後世的寫意畫家從各自的角度對這一命題做出自己的解答。“元四家”之一的倪瓒認為,畫可“逸筆草草,不求形似”,聊以寫胸中逸氣。齊白石曾說:“似者媚俗,不似者欺世,妙在似與不似之間。”

經過一代代藝術家的創作實踐,不求形似、離形尚意的繪畫思想成為曆代寫意畫家的共識,并在大寫意創作中展現得尤為充分。“氣韻生動”是千年來品評繪畫的第一要旨,更是大寫意創作的首要追求。對于中國畫,筆墨形象是載體,氣韻意境是内涵,空有筆畫墨團卻無氣韻透出的作品,是無法生動感人的。精彩的大寫意作品在前,往往還未及細看筆墨形态,畫中的氣息便撲面而來,先聲奪人。因寫意畫的筆墨本身有獨立于物象的美感,故而那些幹筆疾行掃出的飛白肌理,濕筆遣色印下的水迹墨漬,墨色鋪陳漲開的洇暈滲化,飽滿的墨線、濃郁的色塊以及擠出的空白……所有形态都呈現出筆墨自身獨有的視覺吸引力,尚無需分辨所畫何物,便已有了怡情悅目的審美享受,這就是大寫意的典型特征和獨特魅力。

2 須知書畫本來同

黃賓虹曾說:“國畫民族性,非筆墨之中無所見。”大寫意雖不求形似,得意于象外,但并未抛棄對物象的描繪,依然以筆墨狀物。而中國畫筆墨的核心特性正在于其書寫性,現代美學家宗白華曾說過:“中國繪畫以書法為基礎……書畫的神采皆生于用筆。”“以書入畫”成為中國畫大寫意創作及品評的又一要旨。

宋元時期的文人畫家把對筆墨的重視提到前所未有的高度,用筆強調與書法的關系。元代趙孟頫有詩:“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通,若也有人能會此,須知書畫本來同”,指出了“書畫同源”的核心本質和“以書入畫”的基本原則。這樣的例子在古代畫論中俯拾皆是,如明代王世貞有“畫竹之法,幹如篆,枝如草,葉如真,節如隸”之論。

書法與中國畫在工具運用、語言表達、審美标準上的相通相似性,為“以書入畫”提供了前提。漢代蔡邕在《九勢》中說“惟筆軟則奇怪生焉”,特殊的工具材料成為書法和中國畫平面性語言的共同載體,二者皆以點、線、面為基本語言要素,構築起平面裝飾的審美标準。“以書入畫”的寫意特性從用筆的角度而言,強調了“寫”字,清代王學浩在《山南論畫》中總結:“有人問如何是士大夫畫?曰:隻一個‘寫’字盡之。此語最為中肯,作字要寫不要描,畫亦如之,一入描畫,便為俗工矣。”

“以書入畫”的寫意筆法展現着畫家對以線造型及線條表現力的深刻了解,曆代名家的大寫意風格都建立在其獨到精熟的書寫性筆法之上。明代徐渭通過以草書入畫,将筆法的飛縱多姿、墨法的酣暢淋漓與造型的生動意象相結合,實作自由表達,達到氣勢磅礴的境界;八大山人以秃筆入畫,疏朗冷僻;吳昌碩以篆籀金石入畫,霸氣虬勁。後來的寫意畫大家無不錘煉獨到的用筆,以期在此基礎上脫出桎梏,立個人面目。齊白石曾言,自己特别喜歡草書,尤其是徐青藤潇灑的字和畫,但自己還在寫楷書。崔子範談創作經驗時說,“大寫意篆書的東西多,山水畫隸書的東西多,小寫意行書的東西多。行草為主,不加篆隸,易漂浮媚俗。如能行草篆隸結合,則既厚重古樸,又潇灑靈巧”。

以書入畫,書畫同源的造型觀,使大寫意在“形似”的層面擺脫了具象刻畫的束縛,筆墨更具脫離物象而存在的獨立美感。創作中氣韻與意境的表現,必有賴于筆墨能力的精到和練達,故而大寫意畫家要将筆墨的描摹性和獨立性互為依存、互作表裡、互相支撐,且凝練在一起,在遣筆運墨的當下一并酣暢地運用,除了須有精熟的筆墨功夫,還要有獨特的創作狀态。

3 解衣盤礴 旁若無人

大寫意的創作狀态往往是自然流露、暢意淋漓的。《莊子》道出藝術創作解衣盤礴的精神狀态:“宋元君将畫圖,衆史皆至,受揖而立;舐筆和墨,在外者半。有一史後至者,儃儃然不趨,受揖不立,因之舍。公使人視之,則解衣盤礴,臝。君曰:‘可矣,是真畫者也。’”清代恽南田進一步解釋:“作畫須有解衣盤礴,旁若無人之意,然後化機在手,元氣狼藉,不為先匠所拘,而遊于法度之外矣。”畫家調動直覺,一氣呵成,追求創作中的即興性,興之所至,往往“筆以發意,意以發筆,筆意相發之機,即作者亦不自知是以然”。是以創作時充沛的情感和自由無礙的精神狀态頗為重要。筆墨之間因果律動,線與線的銜接,墨與墨的揖讓,每一筆的起止呼應,皆互相牽聯、暗示,互相決定。

書畫同理,漢代蔡邕也說:“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然後書之。若迫于事,雖中山兔毫,不能佳也。”唐代張旭往往大醉後揮毫作書,或以頭發濡墨,如癡如狂,世人稱為“張颠”;宋四家之一的米芾世稱“米癡”;南宋梁楷又被人叫作“梁瘋子”;明代徐渭性情更是奇傲縱誕,曾幾度癫狂入獄,因恃才不羁而嘗盡人生苦澀。藝術家往往将極端的生命境遇、特立獨行的人格與率性暢意的表達方式融為一體,其内在是毫無挂礙的心性自由和極端張揚的個性主張,是人格的自覺與自信。藝術貴在創新發展,成功的創新其中一個重要内因,就是對個性的強調和堅持。清代石濤有言“縱逼似某家,亦食某家殘羹耳,于我有何哉……”,具備獨立的藝術品格,才能在藝術表現時,果敢無畏,不落筌蹄,在脫略形骸之上顯露出真性情,率真表達。

中國畫大寫意的傳統對于當代和未來意味着什麼?石濤言:“筆墨當随時代。”藝術傳統若不甘于做博物館裡的故紙,就須成為有活力的法脈。大寫意的傳承和發展要求一代代畫家不僅對中國文化藝術傳統有整體認知和把握,對客觀世界、人生境遇有深刻認識和感悟,還要具備将這些領悟以個人獨有的藝術方式表現出來的創造力,方能将藝術傳統和時代脈搏相結合,和個體命運相結合,創出一派新面貌。李可染有閑章“七十始知己無知”,正所謂“生而有涯,而知也無涯”,面對無涯的藝術之道,新時代的中國畫家内心須充滿文化自覺和民族使命感,肯深入鄉野,奇峰搜盡,不懈探索和錘煉,以自己的藝術實踐走出一條展現時代的更為寬廣的道路,則千年來的中國畫之脈必将枝繁葉茂,生生不息。

(作者:孫滌,系首都師範大學美術學院副院長、副教授)

來源:光明日報