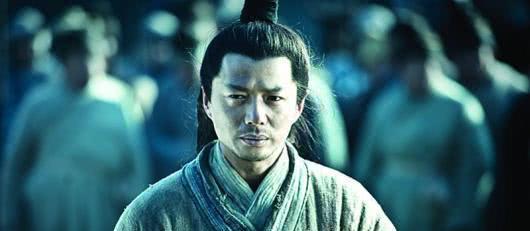

劉邦在成功擊敗項羽以後,曾經說過自己奪得天下的三個關鍵,是韓信、張良和蕭何,也就是大家熟知的漢初三傑。

在這漢初三傑之中,要論誰是最重要的,我認為應該是韓信。這倒不是說蕭何和張良就不重要了,而是在這亂世之中,武力永遠是最重要的。就說楚漢戰争中,韓信平定齊、趙以後,其實就已經有資格三分天下了,這足以證明了但是武力比謀略和後勤更為重要。更難得可貴的是,韓信不僅擅長軍事,謀略亦是不差。

然而,就是這麼一個名将,晚年卻不得善終,被呂後殺死。而劉邦看見韓信已死的消息以後,史書上記載其“且喜且憐之”。

那麼,劉邦對這個十分有威脅的有功之臣,到底是敬畏對于惜才,還是惜才多過敬畏呢?

韓信之功

韓信對劉邦的帝業,是起到了汗馬功勞的。從韓信受到蕭何的舉薦,到韓信被劉邦拜為大将軍開始,韓信就開始了開挂的人生。

項羽分封諸侯以後,因為察覺到了劉邦的野心,于是就将原有的秦朝故地,巴蜀之地分封給了他。

這個地方,本來是秦國用來關押罪犯的。雖說此地富庶,但是正如戰國時期的秦國和巴蜀國的關系一樣,巴蜀之地想要出去,很不容易。

就是這樣,項羽也不放心,他還特意将幾個秦朝降将分封在了秦朝原來的關中之地,俗稱三秦,用來監視劉邦的一舉一動。

劉邦在入巴蜀之前,為了麻痹項羽,曾經将巴蜀外出的棧道燒毀了,以示自己并無東出之意。在劉邦拜韓信為将後,韓信就将計就計,明面上派人修補這個被燒毀的棧道,實際上卻偷偷繞道陳倉,突襲三秦之地。

而三秦本來就是秦朝中人,卻投降了項羽,害得秦朝滅亡。自然而然地,秦國的百姓對這些人都恨之入骨。

與之相對的,則是劉邦入主鹹陽後的約法三章。如今劉邦軍隊再次回歸,秦國故地的子民紛紛歡迎。是以,守衛在劉邦外面的三秦很快就被擊敗了。而劉邦也擁有了當年秦國吞并天下的資本,秦國關中巴蜀之地。

可惜,劉邦托大,在彭城被項羽痛擊,遭遇了大敗,幸好韓信擊敗了項羽的追兵,使得劉邦有機會重整旗鼓。

不過,此時的形勢,對于劉邦是很不利的,因為北方的那些諸侯看見劉邦大敗,便紛紛投降項羽,以示忠誠。

雖說這些諸侯是些牆頭草,不足為懼,但是卻依舊能夠和項羽對劉邦造成兩面夾擊之勢。

這時候,韓信再次站了出來,自告奮勇希望前往北方開辟敵後戰場,先将這些牆頭草清理幹淨。

在這個過程中,韓信不僅屢戰屢勝,還不時的出兵援助劉邦。畢竟,想要抵擋住霸王項羽的攻勢,依舊是很不容易的。

最後的結果正是大家所熟知的,韓信接連鏟除了北方的諸侯,就連項羽手下的大将龍且,都被韓信擊殺。此時的項羽,俨然一副大勢已去的樣子。

于是,高傲的項羽也開始低下了自己的頭顱,選擇了向韓信投誠,邀請他三分天下。老實說,此時的韓信如果自立為王,三分天下的機會很大。雖然最後的勝局依舊不清晰,至少也會令劉邦稱帝沒那麼容易。

可是,面對這樣的誘惑,韓信拒絕了。而韓信拒絕的後果就是,項羽垓下自刎,劉邦稱帝。

劉邦對韓信的複雜感情

韓信這些年的功勞,劉邦十厘清楚,也十分明白,他甚至可以猜想到項羽邀請韓信三分天下的事情,但是劉邦還是收了韓信的兵權,并且對他一貶再貶。

因為韓信實在太可怕了。

韓信總默默無聞,到聞名天下,隻用了幾年。很多人多有這樣一個疑問,同樣是熟讀兵法,趙括紙上談兵,第一次作戰就失敗了,從此遺臭萬年。而韓信此前最多也就是熟讀兵法,根本沒有實操的機會,卻是直接成為大将軍,還定三秦。

對于韓信這樣的人,我隻能用天賦異禀來形容。這樣的人多嗎?不多,韓信算一個,朱元璋手下的徐達也算一個。

韓信本來隻是一個混吃混喝的無賴,而徐達本來也隻是一個農民,可他們就是成長極快,或者說天生的将軍。

而劉邦是全程目睹了韓信崛起的。正因為如此,他才明白韓信的可怕。是以,韓信不能有兵權。

但是劉邦終歸是于心不忍,是以,在奪了韓信的兵權以後,他就選擇了讓韓信做一個富家翁。

其實,從劉邦對待這些異姓王的态度上,就可以看出劉邦對韓信的複雜情感了。其他人,劉邦沒有對他們奪權,可正因如此,是以劉邦對這些人是必除的。

韓信則不同,韓信先是齊王,又被貶為楚王,最後成為淮陰侯。劉邦奪取了他的權力,這也意味着隻要韓信不搞事,就能活下來。劉邦給了他機會。

可惜,韓信最後還是反了。

是以,當劉邦看見韓信造反的時候,才會且喜且憐之。喜是喜在自己有先見之明,及時地拿走了韓信的兵權,否則不堪設想;憐則是憐在自己明明給了韓信機會,韓信卻依舊走上了這條路。

結束語

是以,對于漢朝來說,劉邦不後悔這麼對待韓信,但是對于他個人來說,應該是後悔的吧。