我們到陝西旅遊,一定會去看壯觀的秦始皇陵圓,但我們看到的兵馬俑展示部分隻是陵區的一小部分,整座陵區的總面積為56.25平方公裡,幾乎是澳門的兩倍,皇陵的規模,可見一斑。

秦始皇作為中國第一個皇帝,第一個一統天下的皇帝,他的陵墓自然也是要恢宏大氣,設計也要精心布置。

史書記載,丞相李斯為陵墓的設計者,大将軍章邯監工,當時為修建陵園總共征集了72萬勞工,甚至在人員交替時的修陵人數最多達到近于80萬勞工,這相當于修建胡夫金字塔人數的8倍。

那麼,為何如此富有價值的陵墓,國家的考古隊卻遲遲不肯開挖?

一、有前車之鑒,又有國家規定

其實,在上個世紀郭沫若等人主動提出挖掘明定陵後,在出土文物時,大多數珍貴的文字帛畫,在出土瞬間氧化,化作煙灰,并且其他的文物在出土時由于技術不成熟,也遭到了不同程度的損壞。

從這以後,國家明确規定皇陵隻可以進行搶救性挖掘,像遭到盜墓破壞,或者是大型項目工程(三峽),抑或是遇到自然災害等才可以進行挖掘,不能進行主動挖掘。

1974年發現的秦始皇陵兵馬俑也是同樣的情況,剛出土的兵馬俑是彩色的,而出土後不久,變成了土黃色。

二、考古挖掘技術不夠成熟,文物保護技術也未能跟上

秦始皇陵整個陵墓都處于地震帶上,為保護文物,可以進行主動性挖掘。據史書記載,秦始皇陵内有大量的水銀作大江大河,又有機弩矢等防盜機關,這些都是不确定的因素。

秦始皇陵考古隊隊長段清波曾在采訪中表示,發掘秦始皇陵沒有想象中的困難,困難的是發掘以後的文物保護,尤其是占地巨大的陵墓保護,還有就是具體的文物數目種類(不同的文物保護方法不同)。

最困難的是有機質的文物保護,巨大的陵墓坑不可能一下就進行空氣隔絕,如果不能瞬間完成,那麼所有有機質文物将會在數秒内化為灰燼,全部的挖掘工作就白費了,文物所蘊藏的曆史價值也随着灰飛煙滅。

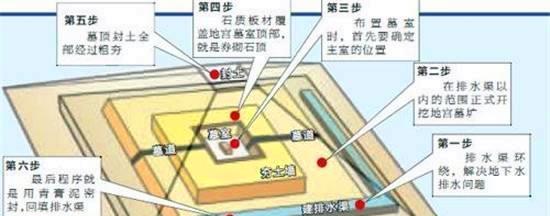

而且段清波某一次勘測時候發現在地宮上方有高溫度異常,這就引發他們産生一些聯想,不知道會是一種什麼現象。在墓下還有一個巨大的排水工程,由于骊山地下水資源豐富,地下河流多,是以在秦始皇陵裡有個巨大排水工程,以保持墓室的幹燥,這也是在發掘是需要注意的一個難題。

三、考古人員的生命安全問題

即使現在有了陵墓的正射影像圖,基本清楚了陵墓的大緻結構、有沒有機關,陵墓的大量水銀的處理等等都是問題,稍不注意,考古人員的生命安全就會受到危害。

最主要的還是要在能保證生命安全的問題下開展挖掘,以目前的科學技術來說,還不能百分百的確定考古人員的生命安全。是以這也是遲遲未開挖的重要原因之一。

結語

目前,秦始皇陵所占的土地皆被政府征收,開展旅遊業,同時也起到監視保護陵墓的作用,確定在還未挖掘陵墓之前,陵墓不受到人為的破壞。

拭目以待陵墓開始發掘那一天吧,許多被塵封的曆史秘密就會得以重見天日,讓我們更進一步了解千年之前的大秦帝國,領略秦始皇那個時代的波瀾壯闊。