澳門一直是中國租借給葡萄牙的,主權的歸屬從來沒有異議。明朝對待葡萄牙人的态度,其實跟土司差不多,給予他們一定的自主權,但必須遵守明朝的法律。曆史上還曾有葡萄牙人首領被香山縣令笞刑的記錄,可見,澳門是要服從香山縣管治的。

澳門同時也是明朝了解世界的一個視窗,歐洲先進的曆法、數學和火炮技術,從這裡流入明朝,促進了明朝科學技術的發展。另一方面,由于明末戰亂不斷,對火炮的需求越來越大,雇傭葡萄牙人來打仗的建議被朝廷準許。

提出這個建議的是徐光啟,明後期的著名科學家,也是内閣次輔,算得上是中國曆代科學家中,官職最高的一位。努爾哈赤占領沈陽等地後,開始對山海關構成直接的威脅。為了加強守備力量,徐光啟派人到澳門購買火炮、聘請炮手。

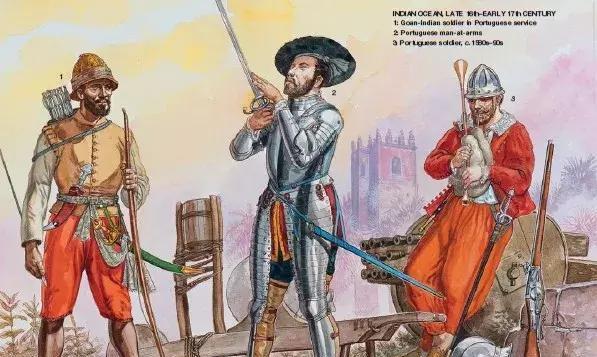

一開始,有數十名葡萄牙炮手來到中國,在涿州等地,與後金軍發生過戰鬥。他們是第一批被中國政府雇傭的歐洲軍人,在戰場上忠于職守,大部分都戰死或被俘。

滿清入關後,南明堅持了很長時間的抵抗,永曆皇帝接手了一支澳門雇傭軍,人數達到300名。他們原本是隆武皇帝在澳門召募的,但隆武政權垮得太快,等雇傭軍完成準備後,發現雇主已經跑路。于是,在傳教士的牽引下,轉而為永曆皇帝服務。

1647年3月,清軍先鋒部隊逼近桂林,他們驕狂慣了,隻有幾百騎兵依然長驅直入,絲毫不擔心明軍的反擊。清軍到達桂林城下,滿以為這裡的明軍會像其他城市一樣,聞風而逃。事實上,永曆也确實逃掉了。城裡隻有廣西巡撫瞿式耜,帶着部分明軍堅守。

瞿式耜指令手下明軍将領,和雇傭軍指揮官費雷拉,分别守住城門。當雇傭軍發現清軍後,用火炮和火繩槍輪番開火。清軍的盔甲隻能防弓箭,對火繩槍彈丸沒有抵抗力。手裡弓箭的射程又比不上火繩槍,對射了一陣,清軍傷亡慘重。

趁着清軍不知所措時,雇傭軍沖出城門,排成歐洲流行的莫裡斯方陣,一邊射擊,一邊逼近清軍。這種方陣由火槍和長矛緊密配合,長矛可以阻止敵軍靠近,火槍不斷地殺傷敵軍。清軍幾乎沒有還手之力,隻好撤退。

不得不說,當時歐洲的軍事理論和實戰水準已經超過中國。雖然領先得還不算太多,但已經擁有了明顯的優勢。隻是規模太小,不足以影響整個戰局,而沒有引起足夠的重視。

而明清都已經意識到,這些紅夷在軍事上有獨到之處。但政治、經濟方面的國情,使他們都不會去選擇學習歐洲人。這種小部隊戰鬥力固然較強,可在優勢數量的清軍面前,并沒有扭轉乾坤的能力。

和很多人想象的不同,清軍除了騎射後,對火炮是非常重視的。可能是在東北吃了紅夷大炮不少虧,清軍對投降過來的明軍炮兵一律厚待。結果是,明朝辛辛苦苦買來和自制的紅夷大炮,都便宜了清軍。

在入關後的戰鬥中,清軍一次調集上百門火炮是常事,把守城的明軍轟得擡不起來。老式的四方城牆已經抵擋不住火炮的威力,更何況明軍戰鬥意志越來越弱,經常是一聽到炮響便投降了。

接下來的兩個月後,清軍多次進攻桂林,都被明軍和葡萄牙雇傭軍擊退。雖然總的戰鬥規模不算大,但保住了永曆皇帝的老窩,使永曆成為隆武之後,天下反清力量一面新的旗幟。原先闖王的人馬紛紛投靠過來,收複四川、湖南等地,南明的形勢似乎有了轉機。

但是,永曆小朝廷仍然是扶不起的阿鬥,不停地内鬥,使一支支精銳力量被無謂地消耗掉。這支葡萄牙雇傭軍最後的結局如何,各方面的史書都沒有記載,與他們相關的人物全部被殺。

他們要麼自行潰散,要麼被消滅在某個地方。雖然他們的步兵方陣很難攻破,但隻要清軍集中足夠多的火炮,300人的小方陣是不可能幸存下來的。也許這正是歐洲的軍事技術沒有引起清朝足夠重視的原因之一吧。

到了清末,面對比葡萄牙雇傭軍更先進、更強大的英國軍隊,清軍甚至把明朝火炮都從倉庫裡翻了出來。整整兩百年,中國的軍事技術幾乎沒有進步,被歐洲甩下了老大一塊,付出的代價是百年屈辱史。

【參考文獻:《明史》、《南明史》】