全真教是金代以後興起于中國北方的一種新道教,元代以後逐漸壯大,成為中國道教的一支主流,更因金庸小說對其曆史的借用而廣為華語世界所知。近年來,随着中國美術史研究的不斷細化,一批探讨全真教藝術的中文專著湧現于學界,但尚無專題研讨會。有鑒于此,2021年12月18日,由哈佛大學中國藝術媒體實驗室(CAMLab Harvard University)籌辦的“圖像·空間·觀念——全真教美術”工作坊于雲端舉行,會議召集人為中國國家博物館副研究館員孫博和中國社會科學雜志社編輯姜子策。本次工作坊聚集了全真教美術研究著作的大部分青年作者,提供互相交流的平台,推進全真教視覺與物質文化的研究。議題主要集中在祖師像、繪畫和宮觀三個方面。

議題一:祖師像與法統觀

此組讨論由中央美術學院人文學院教授趙偉主持,報告人有德國埃爾朗根大學(Friedrich-Alexander-Universit t Erlangen-Nürnberg)研究員葛思康(Lennert Gesterkamp)、陝西師範大學美術學院劉科副教授、四川文化藝術學院耿紀朋教授,評議人為《美術》雜志編輯部主任吳端濤。

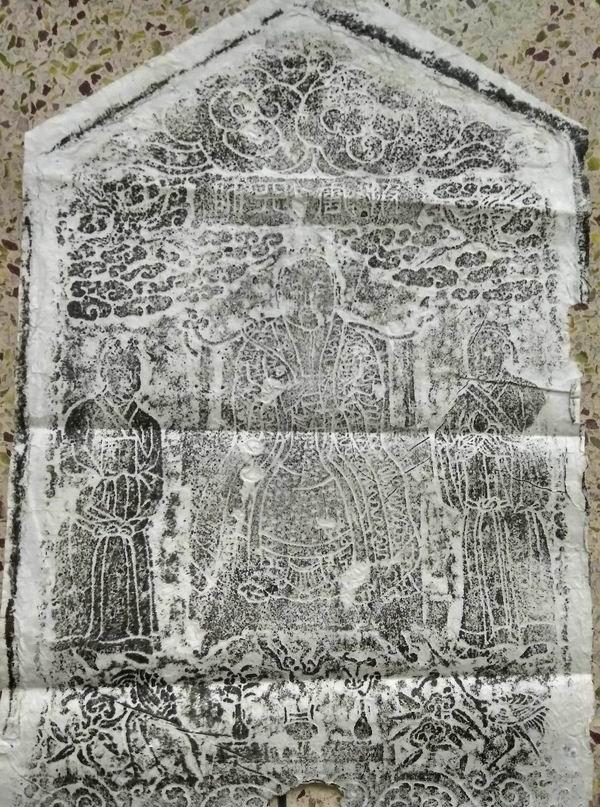

葛思康的報告題目為《金全真道士宋德方披雲真人的肖像研究》。宋德方(1183-1247)為随丘處機西行觐見成吉思汗的十八人之一,亦擔任過掌教,于全真教的發展起到了關鍵的推動作用,是龍山石窟、純陽宮(即永樂宮)、《玄都寶藏》等一系列工程的發起者。關于他的碑刻和傳世文獻資料非常豐富,文物遺存方面有宋德方墓葬及所出帶有精美線刻圖像的石棺。盡管如此,他的形象資料幾乎湮滅于曆史。葛思康的研究力圖從碑刻和寺觀壁畫材料中尋找宋德方的可能肖像。其中一個可能的材料是龍山石窟3号窟的卧像,但其确切身份尚有争論。這身卧像的一個顯著特征其無胡須的特征,這和《金蓮正宗仙源像傳》等圖像中的丘處機一緻,是以丘長春是可能的答案之一。另外一則材料是近年發現的河南紫陵鎮1335年苗道一撰《至元重修聚仙觀碑》。其上線刻一主尊二侍者像,有題曰“披雲天師”,中間的主尊應即宋德方,兩側侍者分别手持《黃庭經》和蟠桃,可能為李志全和秦志安。前方供案盛放香爐及插畫組成的三供,背景為雲氣。葛思康認為雲氣意在表現宋德方法号的“披雲”二字。宋德方在紫陵鎮是有門徒的,他本人也到過王屋山,這一帶屬于其教派勢力範圍。這一教史背景有助于我們了解其肖像在此地的出現。第三個材料是過去被讨論較多的皇家安大略博物館所藏《朝元圖》壁畫,此壁畫由懷履光(William Charles White)帶回,原位不明,一般認為原出山西某道觀,為13世紀末的作品。其左壁朝元仙仗中有一個畫作正面的聖像。此道像頭戴蓮花冠,身披華麗的有雲紋的袍服。過去被認為是“四帝二後”之一。這種以正面表現、似乎與觀者對視的神像,在視覺設計上頗為别緻,亦在朝元圖中較為罕見。葛思康據其所在的西北方位與神霄派練度儀式的關系、代替天皇主神的位置及袍服上的雲紋,認為此像可能為宋德方。假使如此,加之永樂宮的碑文還提到宋德方的殿堂原來有壁畫,并考慮到他與永樂宮的密切關系,安大略《朝元圖》壁畫可能出自永樂宮。若此,結合碑文資訊,該《朝元圖》應作于1254年後的幾年。

《至元重修聚仙觀碑》“披雲天師”線刻拓片

劉科做了題為《全真祖師的形象建構及其影響》的報告,主要讨論永樂宮壁畫中的全真祖師的形象建構和後續圖像表現問題。報告前半部分以永樂宮重陽殿壁畫為中心,此殿52個故事圖,一方面,包括了王重陽彰顯生平神異史迹的素妖、施丹、救疾、度化等内容;另一方面,扇面牆還出現了《鐘、呂傳道圖》。這種論道圖的新模式,在其他壁面的《甘河遇仙》《黃粱夢覺》等畫面中反複出現,将傳法譜系暗含于王重陽生平故事之中。重陽殿扇面牆後的三清像亦與前面的三清殿存在某種呼應。通過這種呼應來建構全真派這一新興道教的正統地位。劉科由此提出,永樂宮純陽殿、重陽殿故事壁畫是基于全真教的法統觀念産生的,有多種文本來源,壁畫進行了選取,選取的原則:一方面為道德品格的正面,另一方面回避了衣衫褴褛、血肉污垢的不體面形象,以塑造正面的祖師形象。這些圖像有兩種基本形式——偶像型和故事型。報告後半部分主要探讨了後續祖師像在重陽殿壁畫基礎上演變的一些微妙細節。譬如,《彩繪全真宗祖圖》的“重陽王真人”持芝草的形象來自于重陽殿王重陽度化馬丹陽夫婦一幅的,說明後來單幅的偶像型祖師像的一些圖像志内容是從早期祖師故事畫中提取出來的;《彩繪全真宗祖圖》中的鐘呂傳道改變了永樂宮純陽殿二人平坐對論的構圖,改用師父在上、徒弟在下的構圖,進一步強調了師徒關系;馬丹陽的梳三髻發型,實際出現于王重陽羽化之後,而重陽殿壁畫中,王重陽去世前的故事裡既已出現。鐘、呂等全真祖師也進入了明正統《道藏》的卷首版畫中。藉由這些細節的比較,劉科提出鐘、呂傳道、王重陽持芝草等經典圖像在版刻插圖、彩繪本等不同媒材之間存在傳播流動的現象。

永樂宮純陽殿的“鐘呂傳道”圖

耿紀朋的報告為《蒙元全真祖師圖像定型與傳播考辨》,是就金元明全真祖師圖像演化曆程的一個長時段的梳理。具體分為三個方面:第一,是教派祖師的變化。僅金元時期來說,全真祖師的譜系就出現過多次變化。如,新、舊三師,前、後七真的變化,東華帝君進入祖師譜系等等。同時,教派文化的定位和神系基礎也影響着這一時期全真教祖師像與其他圖像的結合方式。三教傳統、内丹傳統、老君傳統、宋德方一系所注重的三清四帝二後傳統,在現存全真教圖像中都有所展現,呈現出多元并存的面貌。總之,蒙元全真祖師信仰的形成經曆了一個較長的過程,其中既存在對祖師體系的選擇,也有對于整個道教神仙體系接收和平衡的努力。全真派一方面要面對佛教的責難改變王重陽傳教初期三教一體的定位,另一方面又要在道教内部獲得真大道、太一教、正一天師派(龍虎宗、玄教)、丹道南宗等南北派系的認可,祖師體系形成之後出現了多次變化。第二,在前人研究基礎上提煉了祖師圖像變化的三個曆史結點,分别是:1、元初蒙元皇室針對老子化胡經及其圖像,所主持的三次佛道辯論;2、南宋滅亡後,全真教與南方内丹南宗的融合;3、元明政權交替之際,宋德方一系的起落。最後一個階段,即元代結束後,教團發生了根本性的變化,其蒙元皇室的上層背景被瓦解,基層信仰的作用使得其注重圖像傳教的功能性,祖師的傳承性被弱化,核心祖師的教化作用被凸顯,此外,還呈現出文學化形象和戲曲化形象的融合,圖像系統以傳記故事中的形象為核心圖像,在此基礎上又有着地域和派系的差別。這種曆史分期,有利于我們了解和把握現存與全真教祖師相關的多種圖像所經曆的不斷調适的曆史演進過程。第三,就圖像的制作與選擇機制做出了概括和分析。他将全真祖師分為尊像(含肖像)、傳記故事圖、說法朝會圖三種類型。因為祖師身份的變化,對應說法朝會圖像的禮儀圖像變化最為明顯。譬如,太原純陽宮的明代呂洞賓銅像選用了朝服像,而芮城純陽上宮呂洞賓為常服像,延續了景安甯的結論,認為永樂宮三清殿東壁扇面牆主尊為純陽帝君,這裡采用了帝王形象。從中可見,在不同儀式和時代語境中,同一祖師像的多種形貌變化。

永樂宮重陽殿扇面牆背“三清和全真祖師”壁畫(局部)

議題二:全真教的藝術觀

此組讨論的主持人為葛思康,報告人有趙偉、複旦大學文史研究院鄧菲研究員、四川師範大學文學院申喜萍教授,評議人為劉科。

趙偉做了題為《全真高道史志經的藝術遺産》的報告。丘處機弟子史志經被譽為全真教史學家,在全真教形成階段的曆史建構中起到過重要作用,他編寫和繪制了《老子八十一化圖》《重陽王真人憫化圖》《玄風慶會圖》等圖像,這些無疑是他留下的直接的藝術遺産。王鹗撰《洞玄子史公道行錄》記述,他早期活動于蔚、代、朔、應間,即今天的山西和河北北部,1258年以後“東遊海濱,谒七真故居,訪重陽祖師行化遺迹”。按照這個線索,趙偉于2018、2019年兩度在山東文登探查早期全真教遺迹,獲得了一些實地所得的一手材料。從3個具體的案例來探讨,史志經可能對重陽殿壁畫産生的影響和貢獻。第一個細節是煙霞洞的表現。這個洞天圖像在重陽殿壁畫中多次出現,實地在山東昆嵛山,王重陽曾率徒在此修道,此洞今天仍在存在。對比實物就會發現,重陽殿壁畫的煙霞洞頗具寫實性。很可能史志經在山東的實地考察所繪煙霞洞實況影響了這些壁畫。第二個細節是“擲蓋龍泉”描繪了查山雲光洞,同聖水岩山洞頗為近似,而非其他史籍所雲的“庵”。這種描述展現了史志經“為文不事雕篆,率皆真實語”,這種力圖忠實史實的紀實風格。第三個細節是重陽殿神龛背面的“汴梁升遐”一段,與史志經在鐘南山祖庭雇畫家和工匠繪制的《玄風慶會圖》版畫的“附友汴梁”極為相似。

左:重陽殿“開煙霞洞”;右:煙霞洞實景(趙偉攝)

鄧菲的報告側重方法論的探讨,題為《疏林晚照——金元全真教道士墓葬藝術初探》。此論題為探索如何建立喪葬藝術與宗教信仰之間的互動預設了兩條思考路徑:一個是通過墓葬内容、藝術推測墓主的信仰與認同;另一個是通過人物的身份來了解墓葬的内容與形式。具體聚焦于大同元代馮道真墓(1265年)、芮城宋德方墓和潘德沖墓三座山西境内的三個全真教道士墓葬。第一座墓葬的墓主馮道真為西京建立龍翔萬壽宮的宗主,号青雲子,是全真教的道官。據王彥玉研究,随葬品中有墨硯等文具、墓室内微縮的“木房屋”與《要修科儀戒律鈔》。此外,東壁的“觀魚”圖和西壁的“論道”圖都具有明顯的道教意涵。北壁著名的榜題“疏林晚照”的山水壁畫,可能具有宣教性質,暗示了全真教求道、歸真觀念所期望的理想歸處。跳出這些題材本身,從物質性的層面來看,這些繪有邊框的“畫”實際上是對家具環境中床檔裝飾畫的模仿。将東壁、北壁、西壁三幅畫面連綴起來,并結合墓中物品陳設,可以看到這個房間空間的陳設具有明确的全真教意涵。第二座墓葬宋德方墓,是1275年遷葬芮城永樂宮後所建。石棺兩側的線刻建築圖像,可能和永樂宮有關。第三座為距其不遠的潘德沖墓,墓主亦為建設永樂宮的重要人物,石棺形制相似,前擋有戲樓演劇線刻。這些戲曲圖像,據洪知希(Jeehee Hong)研究,與迎神儀式有關。此外,兩側還刻有二十四孝故事。三座墓葬分别代表了兩種情況,在馮道真墓中,我們可以找到多種物品和壁畫題材與道教科儀之間的關聯;而在宋德方和潘德沖墓中,我們更多看到的是葬具裝飾所采用的世俗元素,很難和道教建立直接關聯。這些複雜的情況引人反思,是否同樣有此類題材的其他墓葬受到了全真教的影響?究竟是全真教道士首開此風,還是他們裝飾墓葬時,采用了當時普遍流行的視覺表現手法?抑或跳出這種單向影響的論證模式,考慮在我們缺乏直接證據時,與其把這些墓葬中出現的現象直接聯系到全真教,到不如把它們視為文化多重面向的載體,即道教、世俗禮儀等多元文化彼此調适、雜糅的結果。最後,鄧菲以“觀魚”圖在金元時期磁州窯瓷枕上的普遍流行為例,反思圖像的内容和墓主人身份及其宗教信仰之間的可能關聯。

馮道真墓《疏林晚照圖》壁畫

申喜萍做了題為《王重陽繪畫作品考述》的報告。王重陽不僅以詩歌傳教,還借助繪畫傳教,這一點常為過去研究所忽略。夏文彥在其《圖繪寶鑒》中提到王重陽“嘗畫《骷髅》《天堂》二圖并自寫真,及作《松鶴圖》與史宗密真人”。由于夏文彥是品鑒能力極高鑒賞家,受其青睐的王重陽必水準不凡。然而遺憾的是,這些畫作未能傳世,讨論也十分有限。首先讨論王重陽教化馬丹陽夫婦所作《骷髅圖》,其詩雲:“堪歎人人憂裡愁,我今須畫一骷髅,生前隻會貪冤業,不到如斯不肯休”。可見此類圖像明顯具有教化功能。永樂宮重陽殿壁畫第27圖“歎骷髅”就是對這一故事的再現。此外譚處端在骷髅畫上有過題詩《昆嵛山白骨圖并詩》,其上刻像二尊,為王重陽和僕童,骷髅一,上圖下詩。此圖現存洛陽博物館(圖)。另外,據伊維德的觀點,李嵩繪《幻化骷髅圖》受到了全真教思想的影響,其《四迷圖》表達的對酒、色、财、氣四種物質對人的迷亂,也與全真教觀念一緻。總之,骷髅圖像起到了幫助觀者體悟死亡,進而悟道的輔助效果。接下來讨論《天堂圖》,王重陽曾以此圖示馬钰之妻孫氏,即後來的孫不二。重陽殿壁畫第26幅即描繪此事。榜題将《天堂圖》的功用說得很清楚,“先警以地獄之苦,複示以天堂之樂,口于行道而口不迷也”。重陽殿壁畫的16、17、21至25等7幅圖就展示了馬钰夫婦先後經曆地獄的各種苦楚,最後被王重陽救助而出。最後讨論王重陽繪贈史公密的《松鶴圖》。這個故事在重陽殿第9、46、49圖都有涉及。《松鶴圖》畫一位三髻道者,旁有松、鶴、雲氣。三髻應為王重陽“嚞”字的自喻,而其他文獻亦有王重陽曾畫自畫像的記述,故此圖實為其自畫像。總之,盡管王重陽無畫作傳世,但通過上述三幅圖的讨論,已為我們想象這位全真教創立者的繪畫面貌提供了一個大緻的輪廓。

大定二十三年(1183)《昆嵛山長真譚先生題白骨詩》及線刻畫 洛陽雲溪觀出土

議題三:宮觀與裝飾

此組主持人為鄧菲,報告人有中國國家博物館副研究館員孫博、廣西藝術學院造型學院副教授胡春濤、《美術》雜志社吳端濤,評議人為申喜萍教授。

孫博報告的題目是《一幅疑似早期全真教繪畫的初步讨論》。此題以大阪市立美術館藏舊題王維《護法天王圖》為中心,探讨其與早期全真教的可能關聯。此圖為對稱的朝元式構圖,兩側分别為19和20人,這種構圖非常類似壁畫。首先從幾個身份較确定的人物入手,确定了畫面中心一對為鐘離權和呂洞賓,右段出現了紅袍伴有老虎的為孫思邈,左段大體對稱位置的身披草葉披肩的女性為毛女。更重要的是,畫面中出現了多位外罩鶴氅、衣服皂緣、戴黃冠的道士。另外,這組仙、人混雜的隊列中出現了多位貧者,或打更新檔、或衣不蔽體、或穿着如販夫走卒,呈現出和一般群仙圖非常不同的氣質。左端甚至出現了一位舉着大扇的化緣和尚,扇子書“吃馎饦”三字。馎饦這種面食常出現于禅宗語錄之中,說明這可能是某位禅宗高僧。最右下端還有一個小童用車拉着一位長者,即便這不是孝孫原榖,也很能在表達儒家的孝道觀。通過這些人物的選擇,我們可以繪制者意在表達一種三教合流的思想,貧者可能與安貧守賤或救世有關,如果此作确為壁畫稿,則具有取得庶民支援的号召性。關于這幅壁畫稿的時代,尚不能準确回答。從收藏印章來看,上面出現了明中期李應祯等鑒藏家的印章,而明中期時畫面已多處破損,很多人物都是修複畫手補全的,故其時代應在元至明初之間。畫中呂洞賓的形象偏近明代,畫面中無王重陽,至于北七真,僅有疑似丘處機和孫不二的二位尚可對應。這些因素頗令人猶疑。總之,此畫仍有很大的闡釋空間,其獨特的面貌是以前所知的多種全真教繪畫中所不見的,可能是全真教宮觀迅速發展時期的産物,值得後續更多的讨論。

舊題王維作《護法天王圖》 大阪市立美術館藏

胡春濤的報告題為《殘缺的道教圖像——陝西合陽縣青石殿浮雕意義考釋》。青石殿始建于1576年,竣工于1604年,其外飾有多幅浮雕畫面。北壁圖像可大緻分為四層:最底層為瑞像圖,從下至上第二層屬真武系統圖像,第三層為八仙圖像,最頂層為老子八十一化圖的一部分,其餘老子八十一化圖散布在西、北、東三個外壁。其真武圖像可在《玄天上帝啟聖錄》《武當嘉慶圖》中找到文本和圖像依據。元代經過憲宗朝兩次佛道辯論以及後來的四道禁毀老子八十一化圖“聖旨”,這套圖像在元代隐匿起來,但是到了明代以後逐漸複出。其中明正德時被封為“妙應真人”的清微派道士李得晟将全真和正一兩派祖師融合,促成了《老子八十一化圖》在15世紀初的複出,繼而在嘉靖、萬曆年間大肆流布,可見其明代的傳播已與全真教無必然聯系。胡春濤認為浮雕中缺失的第1至4化,第11至56化,結合正壁(南壁)的真武大帝圖像,意在表達真武作為“太上第八十二化”身份的合法性。在《玄天上帝說報父母恩重經》《玄天上帝啟聖錄》等文獻中都有真武為老子第八十二次化身的表述,可對上述推論給予支撐。據碑刻可知,此殿所在山名“中武當”。那麼,從殿堂作為神聖空間的宗教學意義上講,此處《老子八十一化圖》不再隻是對老子,也對明代以後神格急劇上升的真武的神聖性起到了烘托作用,亦即對道教法統合法性的強調。

陝西合陽縣青石殿

吳端濤報告的題目是《元代全真教“後弘期”永樂宮宮門提點考》。經過十年(1252-1262)大純陽萬壽宮(即永樂宮)宣告落成,純陽上宮同樣始建于1252年。之後随着元憲宗、元世祖兩次焚毀道經,全真教宮觀建設也基本停滞。純陽上下二宮建設時期恰好處于全真教發展由盛轉衰的轉折期。元武宗繼位後,對全真教當時的掌教苗道一的重用,開啟了新一輪全真教發展,有學者将此期稱為全真教“後弘期”。就在這一時期,永樂宮主體建築翻新,三清殿壁畫完成,純陽殿天花闆工畢,純陽殿壁畫工畢。據至元二年《三宮隸屬碑》,可以知道管理永樂宮、九峰純陽上宮及河渎靈源宮的最高首領為“三宮提點”,而三宮又分設“宮門提點”。據此碑,還可複原三宮提點以下各級管理人員的職階關系。報告還梳理了永樂宮曆任提點的情況,先後有潘德沖、韓志元、劉若水、何志淵等人。自1246年尹志平頒布法旨以來,永樂宮教務及建設一直歸“堂下”管理,不同時期各任提點或三宮提點的任命均來自時任掌教。自常志清“退堂”至完顔德明嗣教的20多年内(1313-1336),永樂宮管轄權下移至晉甯路道司,此期永樂宮與堂下關系疏遠。元末全真教最後一任掌教完顔德明掌教後,永樂宮重歸“堂下”,張道宥等三官提點均由其任命。複原和梳理永樂的管理制度,有利于我們了解其附屬美術制作的曆史程序。

芮城純陽上宮現狀(孫博攝)

(本文已經各位報告人審閱)