解缙的人生,是一段猜到了開頭,卻沒料到結尾的故事。

他是明朝三大才子之一、明朝首屆内閣的第一任首輔,若不出“意外”,那麼隻看這兩個頭銜,我們大概可以預判他的仕途應該是令一般人望塵莫及。然而,偏偏“意外”就發生了。和預判大相徑庭的是,解缙的仕途浮沉多舛,人生也是高開低走,最後以慘死收場。

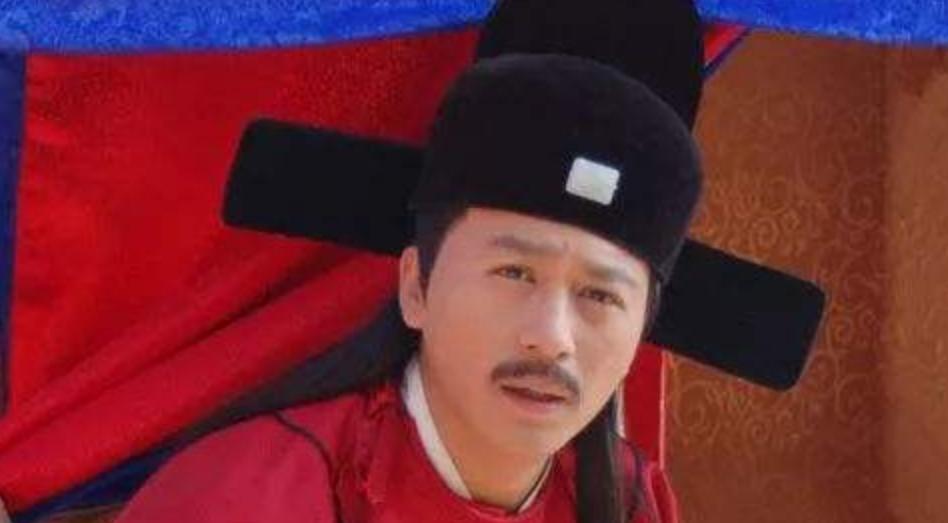

當我們複盤他的人生,就能發現解缙的悲劇并非偶然。因為,他雖然胸懷曠世之才、又有經世濟民的志向,但是性格中卻有太多和權力場格格不入之處,比如耿直、沖動、不知進退……這些都為他的結局埋下了伏筆。

鋒芒畢露,被“勸退”的天縱之才

解缙生于江西吉水這個文脈繁盛之地。

他生在書香世家,又天生早慧,自幼就是公認的讀書苗子,既能吟詩作對,又能寫得一手好文章,19歲時參加鄉試拿下全省第一,20歲時又高中了進士。年輕、有才,自信滿滿的解缙就這樣步入了仕途。

也多虧了明太祖朱元璋的慧眼識珠。他在一衆進士之中早早地就發現了解缙的才華,特意留他在自己身邊随侍。朱元璋不光親自培養解缙,還鼓勵他說:“咱們名義上是君臣,事實上朕把你當自家兒子看,是以你應該對朕知無不言。”

這一番“鼓勵”讓解缙熱情高漲。他當天就寫出一篇萬言書呈送給了朱元璋。解缙在文中确實做到了“知無不言”,甚至還夾帶了一些對朱元璋的“批評”。朱元璋沒有是以生氣,反而稱贊解缙有才華。不久之後,解缙又獻上了《太平十策》,陳述自己的治國方略,其中還談及分封藩王的問題。不得不說,初入職場的解缙能有如此見識,可謂難能可貴;而另一方面,太過耿直,屢次涉及“敏感”話題,也暴露了他在政治上的不谙世故。

讓一個20歲出頭的熱血青年做到收斂鋒芒,本就不是一件易事。更何況,解缙又确實胸懷大才,受到皇帝的重點培養,似乎更有狂傲的資本。是以,他在朝廷中總是言别人不敢言,做别人不敢做之事,出了“風頭”,也得罪了人。

他曾指責兵部的官員玩忽職守,是以惹惱了兵部尚書;禦史袁泰倚仗權勢、貪贓枉法,解缙直接上書彈劾他;南韓公李善長因為受到胡惟庸案的牽連而死,解缙主動出頭,代别人上疏為李善長辯冤……就這樣,朝廷中對他不滿的聲音越來越多,就連大力培養他的朱元璋也轉變了态度。

或許是認為這個年輕人還需“修煉”,洪武二十四年(1391),朱元璋召解缙的父親進京,對他說:“大器晚成,若以爾子歸,益令進,後十年來,大用未晚也。”

解缙就這樣被“勸退”了,這是他人生中的第一次重挫。

過于沖動,他還是難逃冷闆凳

當初,朱元璋讓解缙回家繼續學習,定的是十年之期。

旁人并不知道,這漫長的時光對于解缙意味着什麼。所幸,十年雖長,但有皇帝的許諾在先,還算有盼頭。在老家的日子,解缙閉門著述,默默等待着機會的到來。

然而,重返朝堂的日期沒到,第八年,朱元璋病逝的消息卻先傳來了,這對解缙不啻是一記重拳。而且此時,他的母親也去世了。按例,他應該在家安葬母親,為她守孝。但他還是沖動地選擇了進京為朱元璋吊喪。

正是這個選擇,讓當初解缙得罪過的人抓住了把柄!很快,有人在建文帝面前彈劾解缙的罪狀:其一,他違背了先皇十年後才可返京的诏令;其二,他沒有為逝去的母親守孝,又沒有侍奉年近九十的老父。如此不管不顧,解缙一下子被扣上了“不忠不孝”的罪名。于是,他被貶往西北戍關。

此時,解缙已經是而立之年。為了一句“大器晚成”,他沉默了8年;如今卻被發配到了苦寒之地,與吏卒為伍,他的痛苦和不甘可想而知。于是,他寫信向禮部侍郎董倫求助。在信中,他剖白了對朝廷的忠心。董倫深受感動,于是向建文帝推薦了他,解缙由此被召回京城任職。

然而,在建文帝在位的幾年中,解缙仍然沒有機會得到他所期待的“大用”。

“政商”不線上,君臣關系漸行漸遠

靖難之變後,解缙的仕途才終于迎來了大轉機。

在明太祖、建文帝兩朝,解缙都曾呼籲過要重視藩王問題。如今,燕王朱棣挑戰皇位成功,解缙曾經的“擔憂”都成了現實。而此時,作為建文帝舊臣的解缙卻做出了一個重大抉擇:跪迎朱棣進京。

朱棣繼位後,解缙如願得到重用。他為朱棣草拟了《登極诏》,對朱棣登基的合法性進行了充分闡述,這讓朱棣十分滿意。之後,他又奉命總裁《太祖實錄》,修著《永樂大典》……朝廷中的重要公文,幾乎都出自他的筆下。

很快解缙進入朱棣首創的内閣中,參預朝廷的機要事務,并且成為内閣的第一任首輔。這一時期,他成了朱棣最信任的近臣,以至于朱棣曾說:“天下不可一日無我,我則不可一日少解缙。”朱元璋所說的“大器晚成”在10多年後終于實作了,解缙迎來了人生的高光時刻。

如果隻拼才氣,解缙的仕途大可以續寫輝煌。但是,他又一次犯了官場“大忌”。

在立太子的問題上,朱棣有些猶豫。因為按照祖制應立皇長子朱高熾。但他更傾向于立次子朱高煦。于是,朱棣召來解缙商量。

“立儲”本就是敏感話題,何況朱棣心中已有明顯偏向。近身随侍的解缙不會不了解這些。但是,他仍堅持立長子,理由是:為長,古來如此。皇太子仁孝,天下歸附,若棄之立次,必興争端。先例一開,怕難有甯日,曆代事可為前車之鑒。朱棣聽後并沒有松口。解缙為了說服朱棣,又補了一句:“好聖孫!”這是提醒他要着眼長遠,若立下長子朱高熾,未來還有一個皇長孫朱瞻基可以指望。正是這三個字堅定了朱棣立長子為皇儲的決心。

雖然儲位已定,這件事卻成了君臣關系的分水嶺。解缙如此堅定地支援太子,多少會讓朱棣心有芥蒂。

而之後的事,更是讓他們的關系急劇惡化。朱棣疼愛次子朱高煦,對他的封賞甚至超過了太子。解缙于是上書勸谏:“這會引發皇子之間的沖突,不能這麼做。”朱棣嫌解缙管的太多,認為他是在離間骨肉,大怒之後開始疏遠他。另一方面,朱高煦和皇位失之交臂,對解缙懷恨在心,也在朱棣面前不斷誣陷他。很快,解缙就因罪被貶到廣西,之後又被貶到更遠的交阯。

短短5年的時間,解缙離權力中心越來越遠。

非正常死亡,才子的悲劇命運

解缙雖然被貶官,但保住了性命。或許,等待時機,他還能憑借一身才氣東山再起。然而,厄運的閥門一旦被打開,就沒有停止的意思——這次,他因為“不謹慎”把自己推向了絕路。

永樂八年(1410),解缙入京述職,正好趕上朱棣北征未歸。于是,他在觐見過太子之後傳回駐地。皇帝不在京城,拜見留守的太子,這本不算是一個違規的操作。但是,解缙曾經力挺太子,又曾因為太子得罪朱棣,這個舉動就很容易給人以口實。是以,當朱高煦借此大作文章,抛出解缙故意偷見太子的陰謀論時,朱棣的憤怒可想而知。很快,解缙被逮捕入獄。

在獄中,解缙熬過了5年的漫長時光。一次,朱棣翻看囚犯名冊時,看到了解缙的名字,貌似随意地問了一句“缙猶在耶?”一向善于逢迎的錦衣衛統帥紀綱聽出了弦外之音,于是将解缙灌醉,埋在雪中。解缙被活活凍死,終年四十七歲。

解缙是天縱之才,卻少了些藏鋒蓄銳的智慧,是以在政治的漩渦中,他吃過大虧,遭遇過打壓。當然,他也檢討過自己,知道自己“直率輕狂,無所避忌”,也深知“言出而禍必随之”的道理。但是,他又無法放棄自己的抱負和堅持:“然恥立于聖朝,而無谏诤之士。”

或許正是如此,注定了解缙的命運中必有浮浮沉沉,也終究難逃一個讓人扼腕歎息的結局。