作者:胡顯達

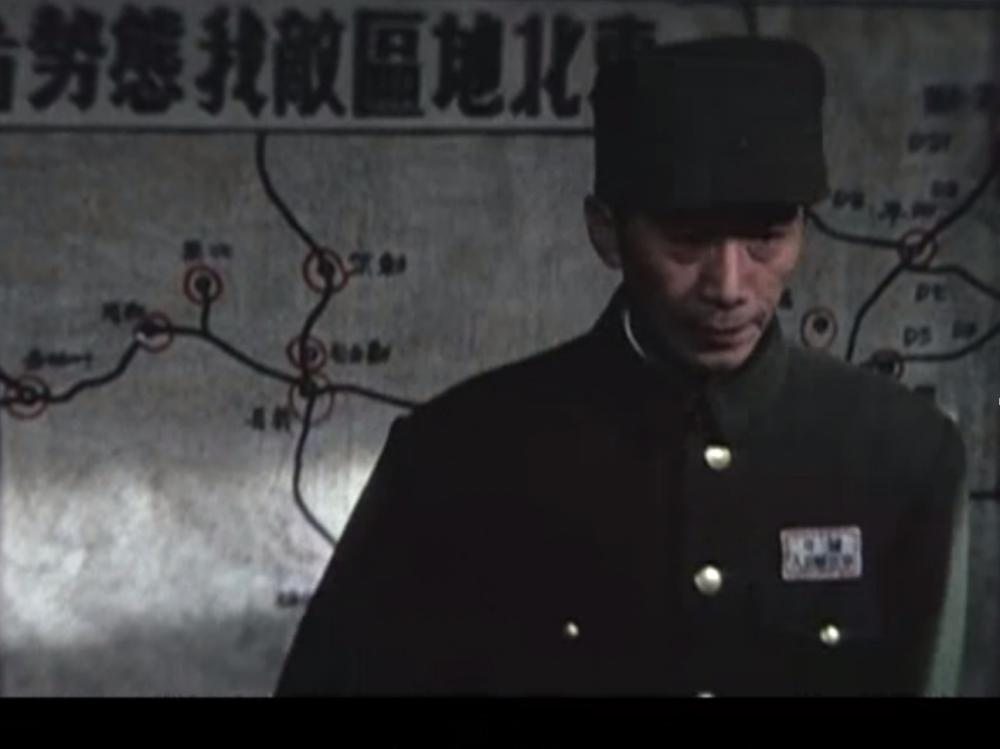

1948年,東北戰局發生了可喜的變化。衛立煌的部隊被林彪孤立在長春、沈陽、錦州等地,采取戰略守勢,東野70餘萬部隊休整完畢,尋找戰機。

從杜聿明到陳誠再到衛立煌,蔣氏一再走馬換将,但依然挽救不了蔣軍的頹勢。從志在必得争奪東北,到解放軍的日漸壯大,蔣氏也不得不考慮東北蔣軍的退路了。

放眼全國戰局,蔣氏打算放棄東北,先把衛立煌的55萬蔣軍全部撤到淮河、長江一線,然後再伺機北上,逐鹿中原,抑或進駐京滬杭,堅守半壁河山,與我方劃江而治。

蔣氏的這個算盤,被主席看得一清二楚。主席的布局,是讓林彪、羅榮桓率軍南下攻錦,斷敵退路,關門打狗,決不讓蔣軍一兵一卒逃到關内,而給其它戰略區增加壓力。

從東北撤到關内,衛立煌有兩條路可走,一條是從錦州一線的山海關走陸路,撤向華北,與傅作義合兵一處。一條是從營口一線的葫蘆島走海路,撤向江淮或長江以南地區。

衛立煌的東北剿總共有55萬兵力,其中包括蔣氏兩支精銳部隊:新一軍和新六軍。如若撤到華北或江淮地區,就會形成局部的兵力優勢,而給聶榮臻、陳毅、劉伯承等人所在的戰略區帶來極大的軍事壓力。

在主席的戰略決戰布局上,東北是首戰之地。拿下了東北,就會有一個堅實的基礎和有力的靠山。南下攻錦、關門打狗,則是為了不讓衛立煌部的一兵一卒逃到關内。置長春、沈陽之敵于不顧,而千裡躍進到錦州這個連接配接東北與華北的鎖鑰之地,意圖一口吃掉困守東北的55萬蔣匪軍。這麼大的胃口,這種氣勢恢弘的殲滅戰,是林彪想象不到的。

在與杜聿明、陳誠、衛立煌的較量中,林彪的胃口最大莫過于他們的一個兵團。比如,決戰東北,林彪最初的胃口就是一下子吃掉孤守長春的鄭洞國部。當時,林彪手握70多萬野戰軍,拿下鄭洞國部的十幾萬人馬,幾乎是十拿九穩的事。不論是攻城還是打援,他的兵力都是綽綽有餘的。還有林彪打仗,極為謹慎,不打沒有較大勝算的仗,不打沒有準備充分的仗,不打沒有兵力優勢的仗。

是以,放棄長春不打,長驅南下攻錦,林彪是心不甘、情不願的。首先,背靠大後方,集中兵力打長春,是勝券在握;然後從長春開始,一路向南,逐一攻取彰武、沈陽等地,可以使自己始終有一個穩定的大後方和補給線。如果放棄長春不打,長驅南下攻錦,幾十萬大軍的後勤補給就時刻存在着被敵人切斷的危險。

在南下攻錦途中,當聽說廖耀湘兵團攻占彰武的時候,林彪也是十分緊張,擔心他的後勤補給被廖部攔腰切斷,而使攻錦部隊四面受敵,後繼無援。從沈陽西進,攻占彰武後,廖耀湘也是十分興奮,稱自己斬斷了林彪攻錦部隊的後路,将使其陷入三面夾擊之中。這三面夾擊分别是廖耀湘部的背後一擊,範漢傑部的出城一擊和葫蘆島之敵的側翼一擊。

在收到彰武被廖耀湘部攻占、蔣氏向葫蘆島增兵的消息後,顧慮後路被斷的林彪也是産生了放棄攻錦,撤回大軍,再打長春的念頭。他始終堅持先打長春,逐漸南進,比較穩妥,長驅南下攻錦是沒有多少勝算的軍事冒險。林彪的這一想法,讓他一路猶豫不決。

在看清我方的意圖後,蔣氏也是急紅了眼。他一方面指令廖耀湘部從沈陽西進,馳援錦州的範漢傑部,另一方面也還勸說華北的傅作義從山海關一線北進,企圖與葫蘆島東進的增援部隊一同合擊東野的攻錦部隊。若造成這樣的局面,那麼主席的南下攻錦、關門打狗,可就真的懸了。

特别是1948年9月30日,林彪在南下錦州途中接到了一個極壞的消息,說蔣氏從華北和山東緊急調集的7個師已經從葫蘆島開始登陸,也準備馳援錦州。這個消息讓林彪很緊張,說他隻準備一桌子飯,卻來了兩桌子客人,怎麼招待得過來?

在這種敵我态勢下,林彪對主席布局的南下攻錦、關門打狗,更加憂慮起來,甚至建議半途而返,改打長春。

權衡再三的林彪,給總部發出了一封讓主席極為惱火的電報,稱估計攻錦時須相當時間才能完全解決戰鬥,長春之敵數月經我圍困,士氣低落。故目前如攻長春,把握大為增加。

10月2日深夜,林彪又口授一封電報,經羅榮桓、劉亞樓閱後發出,電文提出兩個方案:一是錦州如能迅速攻下,則仍以攻錦為好,省得部隊往返拖延時間。但實作這一方案有許多困難,沒有把握。二是回師打長春,打長春獲勝把握大為增加。電文最後說,以上兩個方案,我們正在考慮中,并請同時考慮與訓示。

林彪雖然提出了兩個方案,但他的基本傾向十厘清楚,即想放棄攻錦,回師打長春。

1948年10月3日淩晨,又氣又惱的主席立馬給林彪回電:現在攻錦部署已完畢,你們又因一項并不很大的敵情變化,又不敢打!我們認為這是很不妥當的。

過了2個小時,意猶未盡的主席又發一電,訓示林彪“隻要打下錦州,你們就有了戰役上的主動權,而打下長春,并不能幫助你們取得主動,反而将增加你們下一步的困難。”

在主席的一再強調下,林彪放棄了回師打長春的想法,并采用圍城打援的政策,安排十縱和一縱在黑山、大虎山一線阻擊廖耀湘的西進兵團,安排四縱在塔山一線阻擊杜聿明從葫蘆島派出的東進兵團。

10月23日,廖耀湘以每天四五個師輪番進攻十縱和一縱陣地,打得橫屍遍野,血流成河。阻擊戰最激烈時,劉亞樓嚴令梁興初部死守3天,不讓敵人前進一步。

在塔山一線,四縱的阻擊壓力是非常大的。僅10月10日,杜聿明的東進兵團就對我軍陣地發起了9次沖鋒。戰事焦灼之際,心急如焚的林彪訓示四縱以陣地死守取代運動防禦,以梯次防禦減少敵人殺傷。10月13日,敵人以密集沖鋒的人海戰術發動瘋狂進攻,企圖突破塔山與錦州城内的範漢傑夾擊我攻錦部隊于堅城之下。

從黑山、大虎山和塔山阻擊戰的慘烈程度上看,當時林彪長驅南下,直取錦州,确實存在很大的風險和變數。蔣氏的東西対進、二路援錦,與主席的南下攻錦、關門打狗,都屬于比較上乘的戰略博弈。倘若這兩處阻擊戰失利,置于錦州堅城之下的林彪,那可就真的三面守敵,兇多吉少了。是以,林彪在長驅直入,南下攻錦上的遲疑與動搖,也不能說沒有道理。他擔憂的局面之是以沒有出現,最根本的原因是民心在我們這邊以及林、羅等人取得攻錦共識後對總部決策訓示的堅決執行。另一個直接原因,則是蔣氏與衛立煌、廖耀湘、杜聿明、傅作義等人在多路援錦問題上的貌合神離與勾心鬥角,以及蔣軍在打内戰上的精神頹廢與士氣低落。

不得不說,主席的南下攻錦、關門打狗,與林彪的先打長春、逐次攻取相比,要高瞻遠矚得多。若在遼沈戰役中采取林彪的打法,先打長春的鄭洞國兵團,則沈陽的廖耀湘兵團、錦州的範漢傑兵團以及衛立煌的東北剿總,極可能在蔣氏的嚴令之下,成建制地經錦州、山海關一線而順利撤到關内。如若形成這樣的局面,北平還能不能和平解放,以及能不能實作主席把蔣軍主力消滅在長江以北的戰略構想,都還會是一個巨大的問号。

【深耕戰争史,弘揚正能量,歡迎投稿,私信必複】