澎湃新聞記者 潘妤 實習生 顧千千

“為什麼要研究劇場史?”,新年伊始,戲劇導演賴聲川登上了自己在上劇場的舞台,從1月6日到1月9日,開啟連續六講的“西方劇場史”的課程。第一堂課,一上台,他就向觀衆抛出了這樣一個問題。

“隻有先學習了劇場史,了解了劇場的前世今生,才有可能去突破‘劇場’,做好戲劇。”這是賴聲川自己給出的答案。

作為一個被觀衆熟悉的華語戲劇導演,賴聲川在創作者之外,還是美國加州伯克利大學戲劇博士,擔任過台北藝術大學戲劇學院院長。講授西方劇場史,曾是他的“老本行”。上一次開講,還是1999年在台北市社教館。而這一次是他時隔22年後首度面向公衆開講西方劇場史,而起因則源于他最近重新整理了當年的劇場史講堂資料,“我以前講了很多年劇場史,現在又有了很多新的體會,一些改變,是以想再次和大家分享”。

古希臘劇場、羅馬劇場、16世紀末莎士比亞形成的劇場文化、19世紀的劇場結構,到21世紀的今天新劇場的變化。3天6堂課,賴聲川要和觀衆分享一系列和劇場發展相關的曆史脈絡。

賴聲川認為戲劇與人類曆史兩者應該緊密結合,可以通過政治史和美術史來看世界;通過戲劇史、音樂史、建築史、餐飲史、甚至于殡葬史這些與人類發展相通的人文曆史來整理人生經驗。

“人類從古至今,都是用‘場’來講故事,演出故事,人類的發展離不開劇場的見證。”在賴聲川看來,觀衆的聯結,台上演員與台下觀衆的聯結,這便是劇場獨一無二的魅力。人類的發展需要劇場的見證。而劇場人也需要熟悉劇場史:“你在玩什麼東西,你要知道前人是不是玩過,是怎麼玩的。你要知道什麼招什麼人用過,你要知道它背後的文化環境、語境各方面。當你通了以後,所有工具都在你手上。”

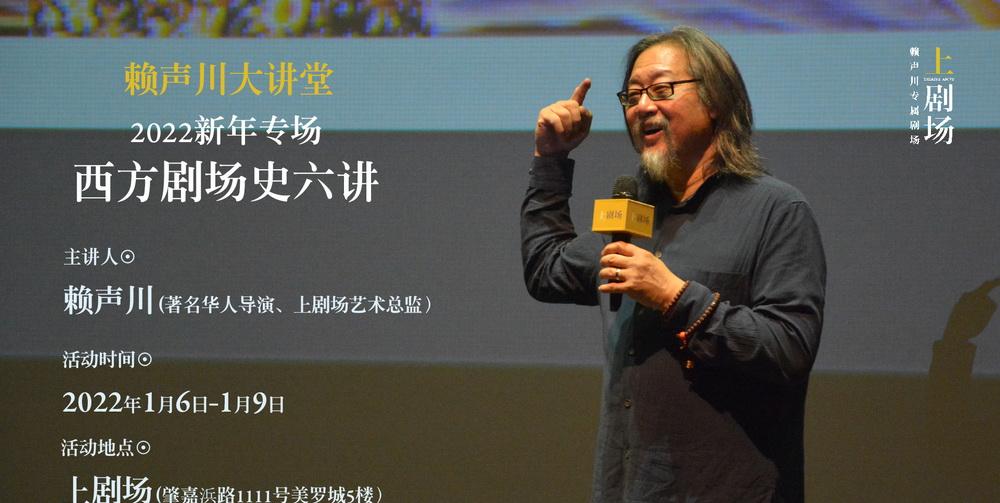

賴聲川講課現場

賴聲川說,他心中一直會問這樣的問題: “什麼是劇場?劇場是幹什麼的?人為什麼需要劇場?需不需要劇場?沒有劇場的社會是什麼樣?會不會有什麼困難?網絡時代,劇場怎麼跟網絡結合?劇場會不會有一天消失?”也正是因為這些問題,促使他多年來一直嘗試打破傳統的鏡框舞台形式和劇場空間,在《如夢之夢》《曾經如是》等作品裡,演員圍着觀衆表演的“蓮花池”也是出于這樣的探索。“我30餘年創作生涯都在劇場度過,每一部原創作品都在不斷試驗‘劇場’的各種可能性。”

據悉,此次的6堂西方劇場史課程全部都免費面向觀衆預約,并會在網上直播。首堂課程就有十幾萬觀衆進入直播間觀看。自2016至今,賴聲川已經在自己的大講堂上分享了衆多課程:意大利喜劇之談談人為什麼需要喜劇、莎士比亞的十四行詩之結構美、創意學中的方法與智慧、城市創意的密碼等。他希望上劇場不再是一個簡單的劇場,而成為一個讓戲劇更貼近人們的日常生活的場所,一個公共對話的空間。

責任編輯:陳詩懷

校對:丁曉