“洞察”号無人探測器成功登陸火星、科研人員發現新型光合作等入選。

由中國科學院、中國工程院主辦,中國科學院學部工作局、中國工程院辦公廳、中國科學報社承辦,中國科學院院士和中國工程院院士投票評選的2018年中國十大科技進展新聞、世界十大科技進展新聞,于1月2日在京揭曉。

其中,港珠澳大橋正式通車營運、我國新一代百億億次超級計算機“天河三号”原型機首次亮相、我國水稻分子設計育種取得新進展等入選2018年度中國十大科技進展新聞;“洞察”号無人探測器成功登陸火星、科研人員發現新型光合作用、首架離子驅動飛機研制成功等入選2018年度世界十大科技進展新聞。

此項年度評選活動至今已舉辦了25次。

評選結果經新聞媒體廣泛報道後,在社會上産生了強烈反響,使公衆進一步了解國内外科技發展的動态,對宣傳、普及科學技術起到了積極作用。

2018年中國十大科技進展新聞

1. 港珠澳大橋正式通車營運

全球最長跨海大橋——港珠澳大橋10月24日正式通車營運。

港珠澳大橋跨越伶仃洋,東接香港特别行政區,西接廣東省珠海市和澳門特别行政區,全長55公裡,使用壽命120年,抗16級台風、8級地震,是在“一國兩制”架構下、粵港澳三地首次合作建設的超大型跨海交通工程,2009年12月正式開工。

如今,港珠澳大橋正式通車營運,讓珠江口天塹變通途,改變了珠三角的地理格局,香港将獲得更廣闊的珠江西岸腹地。

2. 我國新一代“E級超算” “天河三号”原型機首次亮相

國家超算天津中心于5月17日對外展示了我國新一代百億億次超級計算機“天河三号”原型機,這也是該原型機首次正式對外亮相。

據了解,百億億次超級計算機也稱“E級超算”,被全世界公認為“超級計算機界的下一頂皇冠”,它将在解決人類共同面臨的能源危機、污染和氣候變化等重大問題上發揮巨大作用。

3. 我國水稻分子設計育種取得新進展

9月18日,國審稻新品種“中科804”現場會上,“中科804”從3000畝示範片中脫穎而出,其在産量、抗稻瘟病、抗倒伏等農藝性狀方面均表現突出。

“中科804”和“中科發”系列水稻新品種是中科院遺傳與發育生物學研究所李家洋院士團隊成功利用“水稻高産優質性狀形成的分子機理及品種設計”理論基礎與品種設計理念所育成的标志性品種,實作了高産優質多抗水稻的高效培育。

“水稻高産優質性狀形成的分子機理及品種設計”研究成果于2017年獲國家自然科學獎一等獎。

4. 兩隻克隆猴在我國誕生

1月25日,克隆猴“中中”和“華華”登上《細胞》雜志封面,這意味着我國科學家成功突破了現有技術無法克隆靈長類動物的世界難題。

自1996年第一隻克隆羊“多莉”誕生以來,20多年間,各國科學家利用體細胞先後克隆了牛、鼠、貓、狗等動物,但一直沒有攻克與人類最相近的非人靈長類動物克隆的難題。

中科院神經科學研究所孫強團隊經過5年努力,成功突破了世界生物學前沿的這個難題。利用該技術,科研團隊未來可在一年時間内,培育出大批基因編輯和遺傳背景相同的模型猴。

5. 科學家測出國際最精準萬有引力常數

華中科技大學引力中心羅俊院士團隊曆經30年艱辛工作,測出目前國際上最精準的萬有引力常數G值,8月30日《自然》雜志刊發了羅俊團隊這一最新測G成果。

以往G值測量的相對精度雖然接近10-5,互相之間的吻合程度僅達到10-4水準。因為精度問題,很多與之相關的基礎科學難題至今無法解決。

此次羅俊團隊采用兩種不同方法,用扭秤周期法和扭秤角加速度回報法測G,精度均達到國際最好水準,吻合程度接近10-5水準。

6. 科學家首次在超導塊體中發現馬約拉納任意子

在一項最新的研究中,中科院實體研究所高鴻鈞院士與丁洪研究員上司的一個聯合研究團隊首次在鐵基超導體中觀察到了馬約拉納零能模,即馬約拉納任意子。

這種馬約拉納任意子純淨度較高,能夠在相比以往更高的溫度下得以實作,且材料體系簡單。

該發現或對穩定的高容錯量子計算機研發有極大幫助,于8月16日發表于《科學》雜志。

7. 科學家“創造”世界首例單條染色體真核細胞

中科院研究團隊在國際上首次人工建立了單條染色體的真核細胞,是繼原核細菌“人造生命”之後的一個重大突破。8月2日,該成果線上發表于《自然》。

曆經4年,通過15輪染色體融合,中科院分子植物科學卓越創新中心/植物生理生态研究所覃重軍研究團隊與合作者采用工程化精準設計方法,成功将天然釀酒酵母單倍體細胞的16條染色體融合為1條,染色體“16合1”後的釀酒酵母菌株被命名為SY14。

經鑒定,染色體三維結構發生巨大變化的SY14酵母具有正常的細胞功能,除通過減數分裂有性繁殖後代減少外,SY14酵母表現出與野生型幾乎相同的轉錄組和表型譜。

8. 國産大型水陸兩栖飛機AG600成功水上首飛

10月20日,國産大型水陸兩栖飛機“鲲龍”AG600在湖北荊門漳河機場成功實作水上首飛起降。

AG600飛機是我國首次按照中國民航适航規章要求自主研制的大型特種用途飛機,也是目前世界上在研最大的水陸兩栖飛機。

AG600飛機具有執行森林滅火、水上救援、海洋環境監測與保護等多項特種任務的能力,是國家應急救援重大航空裝備,對于填補我國應急救援航空器空白、滿足國家應急救援和自然災害防治體系能力建設需要具有裡程碑意義。

9. 科學家首次揭示水合離子微觀結構

北京大學江穎和中科院王恩哥院士領銜的一支聯合研究團隊利用自主研發的高精度顯微鏡,首次獲得水合離子的原子級圖像,并發現其輸運的“幻數效應”,未來在離子電池、海水淡化以及生命科學相關領域等有重要應用前景。

該成果5月14日于《自然》雜志線上發表。

10. 我國首個P4實驗室正式運作

中科院武漢國家生物安全四級實驗室1月通過原國家衛計委高緻病性病原微生物實驗活動現場評估,成為中國首個正式投入運作的P4實驗室,标志着我國具有開展進階别高緻病性病原微生物實驗活動的能力和條件。

據介紹,P4實驗室是人類迄今為止能建造的生物安全防護等級最高的實驗室。埃博拉等危險病毒隻有在P4實驗室裡才能研究。

專家表示,該實驗室對增強我國應對重大新發、突發傳染病預防控制能力,提升抗病毒藥物及疫苗研發等科研能力起到基礎性、技術性的支撐作用。

2018年世界十大科技進展新聞

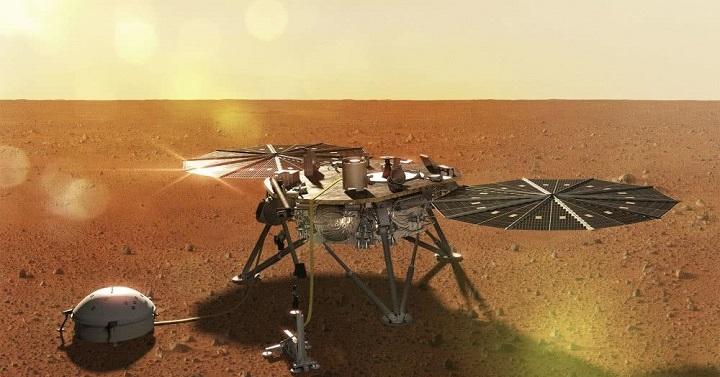

1. “洞察”号無人探測器成功登陸火星

美國航天局“洞察”号無人探測器于美國東部時間11月26日14時54分許在火星成功着陸,執行人類首次探究火星“内心深處”的任務。

美國航天局的直播畫面顯示,“洞察”号進入火星大氣層後,約7分鐘完成了進入、下降和着陸,此後順利降落在火星艾利希平原。随後,“洞察”号通過與其同行的迷你衛星于15時許傳回了火星的照片。

美國航天局噴氣推進實驗室首席工程師羅伯·曼甯表示,這張照片意義重大,标志着“洞察”号已經正式開始工作。

2. 科研人員發現新型光合作用

美國《科學》雜志6月刊登的一項新研究說,藍藻可利用近紅外光進行光合作用,其機制與之前了解的光合作用不同。這一發現有望為尋找外星生命和改良作物帶來新思路。

英國帝國理工學院的研究人員認為,這一發現可以用來搜尋外星生命,在一些存在近紅外光的地方也可能有進行光合作用的生命;該發現還可用來指導設計新作物,讓作物能利用更廣譜的光。

3. 首架離子驅動飛機研制成功

11月21日,美國麻省理工學院的研究人員在《自然》雜志上發表的一篇論文稱,他們創造并試飛了第一架不需要任何活動部件的飛機。

這架2.45千克的實驗飛機不依靠任何旋轉渦輪葉片的推動,在直接使用電動力推進的情況下自主飛行了60米。研究人員認為,如果這種技術實作在大尺寸上的運用,那麼未來将能夠生産出更安全、更安靜、更易于維護的飛機。

最重要的是,這種技術可以完全不釋放燃燒後的排放物,因為整個飛行過程完全由電池作為能源。

4. 美科學家在原子層面“無縫縫制”兩種晶體

美國科學家3月在最新出版的《科學》雜志上介紹了一種能在原子層面“無縫縫制”兩種超薄晶體的新技術。這将為制造高品質新型電子産品提供可能。

在電子學領域,兩種不同的半導體接觸形成的界面區域“異質結”是太陽能電池、LED(發光二極管)或計算機晶片的重要構件。兩種材料的接觸界面越平坦,電子流動越容易,産品性能越優越。

這種材料将有助于開發出柔性LED、幾個原子厚度的二維電路以及拉伸後可以變色的纖維等。

5. 新方法使先天失明小鼠複明

美國研究人員利用一種新方法,成功使先天失明的小鼠複明,為治療視網膜色素變性等緻盲疾病帶來了新希望。這項研究成果8月15日發表在英國《自然》雜志上。

研究人員在小鼠實驗中利用基因轉移的方法,促使“米勒膠質細胞”分裂并發育為可感光的視杆細胞。

新發育的視杆細胞在結構上與天然視杆細胞沒有差别,且形成了突觸結構,使其能與視網膜内其他神經細胞交流。

6. 宇宙高能“幽靈粒子”來源首度現蹤

多國科學家7月12日宣布,他們首次發現了宇宙高能中微子的來源。這項突破性進展将為認識宇宙提供一種新方法,推動多信使天文學進入一個新的時代。

由于中微子能自由穿過人體、行星和宇宙空間,難以捕捉和探測,科學家也将它稱為宇宙中的“隐身人”。長期以來,天文學家主要利用X射線、可見光、無線電波等電磁波來研究天文現象。

2016年,科學家宣布第一次直接探測到引力波的存在,開啟了觀測宇宙的一個新視窗。

7. 曆經13年小麥基因組圖譜繪制完成

經過13年努力,來自20個國家73個研究機構的200多名科學家終于繪制完成完整的小麥基因組圖譜。

國際小麥基因組測序協會8月16日在美國《科學》雜志上發表論文說,他們以一種叫做“中國春”的小麥遺傳研究模式品種為材料,研究整合了21條小麥染色體參考序列,獲得107891個基因的精确位置、超過400萬個分子标記以及影響基因表達的序列資訊。

科學家相信,小麥基因組圖譜的繪制完成,可幫助培育出抗旱、抗病和高産優質的小麥品種。國際小麥基因組測序協會指出,全球人口到2050年預計将達到96億,小麥産量需每年增長1.6%才能滿足未來需求。

8. 科學家首次發現銀河系外行星存在的迹象

美國科學家2月借助“微引力透鏡”效應,首次發現了銀河系外行星存在的迹象。這批行星數量約有2000顆,遠在38億光年之外,品質介于月球和木星之間。

他們在美國《天體實體學雜志通訊》上發表報告說,該天體是一個星系的核心區域,中央有一個超大品質黑洞;這些行星不隸屬于任何恒星,很久以前脫離了母星的引力束縛,成為星際流浪兒。

光譜中的這些微小偏移也可能來自類星體自身活動或其他小星系。

9. 研究人員用基因剪刀技術開發“基因試紙”

美國布羅德研究所華裔專家張鋒帶領團隊開發出“基因試紙”,在實驗室中成功檢測出一些病毒感染及肺癌患者的惡性良性腫瘤标記物。

2月15日發表在美國《科學》雜志上的論文顯示,隻需将“基因試紙”浸入處理過的樣品,一條線就會顯示出是否檢測到靶分子。CRISPR基因編輯技術發明人之一張鋒說,這種工具可用于檢測病毒、惡性良性腫瘤DNA(脫氧核糖核酸)等核酸物質。

基因試紙最多可一次檢測4個标靶,進而節約了樣品用量。

10. 月球存在水冰獲确切證明

月球黑暗、寒冷的極地地區,一直被推測含有水冰。

美國夏威夷大學等機構研究人員8月21日宣布,他們首次發現了月球兩極表面存在水冰的确切證據,這有可能為未來人類月球探測甚至定居提供便利。

研究人員在美國《國家科學院院刊》上發表研究報告說,他們分析了印度“月船1号”探測器攜帶的月球礦物質繪圖儀所得到的資料,發現了固态水——冰的近紅外吸收光譜的特征,直接證明了那是月球上的水冰。

而此前觀察結果僅間接發現了月球南極存在水冰的迹象。