1月3日晚,常德漢劇《我娘是片鑰匙》在浏陽歐陽予倩大劇院上演,正式亮相第七屆湖南藝術節新創大型舞台劇目展演舞台。現場一票難求,“一通文化”網絡直播觀看人次高達51萬,精彩的演出征服了場内外無數觀衆。

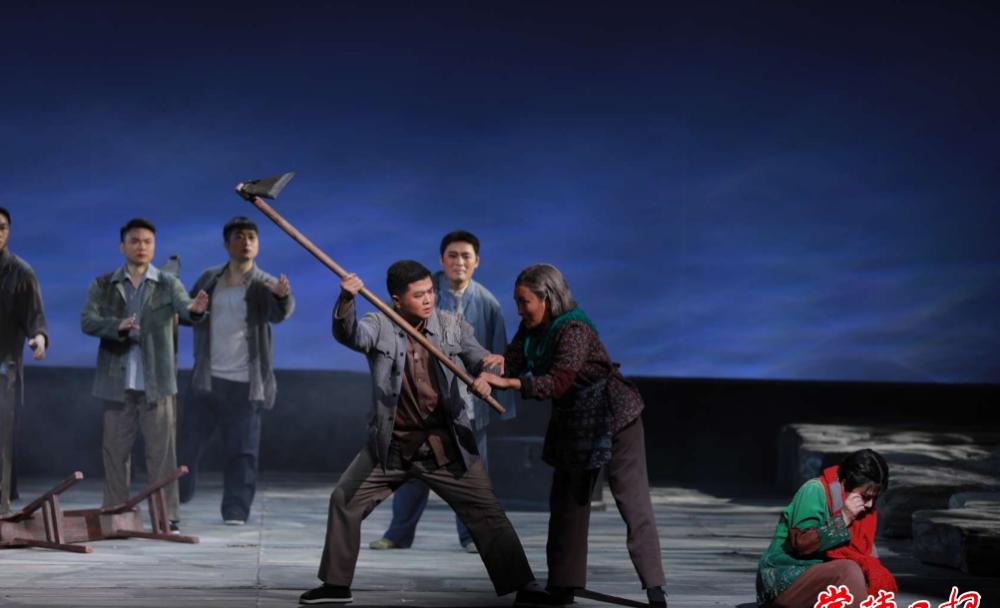

劇照。

《我娘是片鑰匙》以母愛為主線,通過劇中人物生活的改善,展現改革開放40年以來,人民群衆在生活和思想上的改變。聚焦式地展現了黨對農村工作的一系列好政策,描繪出了農村不斷發展、農民生活不斷改善的新局面。主創團隊由國家一級編劇曹憲成、國家一級導演何藝光、國家一級作曲陳明等人員組成。中國戲劇“梅花獎”得主、常德市漢劇高腔保護傳承中心主任彭玲擔綱主演。演出現場,全體演職人員以最飽滿的熱情和積極向上的精神風貌全力以赴,主人公“瘋娘”其高難度的“唱念做打”技巧精準地完成了角色的塑造,讓現場觀衆随着劇情的推進或開懷大笑或暗自抹淚,感受到了母愛的無邊及時代的變遷。

候場觀衆。

觀演現場。

該劇系常德市漢劇高腔保護傳承中心舉全院之力精心打造的藝術佳作。該中心負責人表示,将以此次參加藝術節展演為契機,不斷加強對漢劇的保護與傳承,努力打造出有溫度、有深度、有情懷的精品佳作,不斷地走出去,搭建常德漢劇發展的新舞台,将常德漢劇發展推向一個新高度。

精彩劇評——

常德漢劇的新創造

王馗(中國藝術研究院戲曲研究所所長、中國戲曲學會會長)

第七屆湖南藝術節上演出的常德漢劇《我娘是片鑰匙》,無疑是一部獨具個性的優秀新創作品。該劇取材于紀實小說,在此之前已經有不少相關的改編創作,但經過常德漢劇的重新演繹,卻煥發出具有鄉土底蘊和劇種美感的藝術魅力。

近年來的現實題材創作,大多呈現出濃郁的時代現實訴求,這也導緻衆多新創作品的政策性、宣教性往往勝于藝術性。該劇聚焦殘障人士的情感世界,無疑也會觀照到現實題材反映生活空間的諸多訴求。例如劇中人大樹開場所說“我不想分一二三四的小标題,來彙報我如何從一個大學生回到家鄉當村官,如何帶領鄉親們創辦股份制民營企業含玉鎖廠,如何将一個特困村變成全國聞名的百強富裕村。我隻想與大家分享我的人生經曆與蛻變過程。”顯然,在作品秉持對“人”的經曆與蛻變的戲劇創作立場時,不可避免地會将目前現實題材所涉及的農村題材、脫貧題材、創業題材等等相關的題旨吸納進來。是以劇作建構了兩條叙事線索,一條由劇中王組長以及成長中的“大樹”引出,展示改革開放以後的二十年裡中國農村社群的發展變化,尤其是緻力于脫貧攻堅的鄉土文化中,不斷熏沐國家諸多正确政策(包括扶殘助殘的諸多現實)而呈現的社會蛻變。一條則由劇中主人公瘋娘馬含玉引出,從她在身處時代變革和社群進步所經曆的精神裂變和情感修複,突出人的心靈富足作為社會進步的權重,以及在尋找社會良知、對治精神疾困時的作用。尤其是馬含玉清醒與瘋癫交錯的身心病變,成為透視社會在愚癡與理性選擇時的重要砝碼,她從人性本能所經曆的育兒、護兒、助兒的苦辣辛酸,恰恰也一再地提醒着人們:當社會不斷走向繁榮富足時,我們是否真正關注到了人的成長,真正關注到對人性尊嚴的維護?

顯然,劇作家曹憲成通過瘋娘這個獨特的形象,将自己對現實生活的冷峻觀察與思考深深賦予其中。劇中從瘋娘馬含玉口中道出的:“鑰匙,專門開鎖的,打開房門的鎖,就可以避風雨。打開窗戶的鎖,就可以看太陽。打開廚房的鎖,就可以煮飯菜。打開茅厮的鎖,就可拉屎尿”、“(指着鑰匙的凹凸處)這是山,這是河,這是坷,這是坎,這是高,這是低,這是有,這是無,(拍着自已的胸脯)我都把它挂在這裡了,這一路走完,這把鎖,也就打開了!”,這兩段從“鑰匙”中所呈現“哲理”,顯然是劇作家從普通生活中提煉而出的人生感悟,即以劇中瘋娘而言,則是瘋癫中的清醒認知,無不展現着劇作家慈悲觀世、憐憫看人的思想表達。正緣于此,劇作在最後一場戲中,很自然地将對現實關懷,提升到了可言不可言的、近乎神秘的生命體驗中,這當然在一定程度讓思想性的表達妨礙了母愛在情感表達中的力度。當然,劇作家并沒有将戲劇高潮設定在賺取眼淚的悲情,而試圖用深度的思想辯證來求取劇作的悠長餘韻,顯示着劇作家更加深沉的社會擔當。

比較巧妙的是,劇作的所有情節都在一個緻力在扶貧工作的兒子的回憶中展開,用序幕與尾聲包裹着的瘋娘馬含玉獨特的生命表達,包括用“馬哈魚”的隐喻,來突出現實生活中的特殊人生,以及由此而在家庭、社群乃至社會所展開的荒誕性存在。劇作家或許掣肘于現實中的題材要求,必須扣緊現實生活的發展規律,但他飽含熱情地将筆墨更加充分地透射到了這個題材中足以引發戲劇表達的思想、情感和個體意志,這就讓那生動而深刻的形象能夠超越現實功利的束縛而進入到戲劇自由的創造中。

是以,該劇二度創造更加貼合着第二條線索所獨具的“戲劇性”,充分地舒展着瘋娘的“表演性”,讓飽滿的舞台表演更加藝術地升華着現實題材的表達空間。該劇導演何藝光充分地駕馭着音舞美、服道化等多元戲劇手段,以洗練空靈的舞台形态,既将現實題材所指向的國家政策、社會進步做了必要的定位與點染,同時也将“人”在劇作中的獨特成長變化予以聚焦,讓人物關系與人物形象的創造得到充分開掘,由此規避開目前現實題材創作常常遇到的局限和不足,呈現出對“人”的創造與發現。這種藝術化的手法最終靈動而鮮活地塑造出了瘋娘馬含玉這一特殊形象。

顯然,彭玲的表演回應着編劇和導演對這一題材的藝術定位,在遵守現代戲建立在生活韻律基礎的現實性手法要求時,把旦行為主體的戲曲表演,深入地、圓融地糅入生活,同時也是更加藝術化地、更加程式化地創造着屬于瘋娘的個性語言。劇中的瘋娘是間歇性的精神瘋癫患者,這個“間歇性”不是讓演員在常态與變态間把握人物忽而清醒、忽而瘋癫的生理狀态,否則就會讓觀衆随時提出“瘋娘表情達意到底是正常還是瘋癫”的質疑。“間歇性”其實是要求演員尋找到兩種截然不同的生活狀态能夠瞬間轉化的臨界點,由這個“點”賦予主人公獨特的身體語言,由此以穩定的表演狀态來駕馭人物獨特的氣質和質感。這是衆多優秀的表演藝術家為了塑造鮮活的藝術形象,而常年尋找的舞台分寸感和表演控制力,這實際正是戲曲在程式化的訓練與藝術化的表演時打通演員與角色的“鑰匙”。彭玲顯然找到了這把鑰匙。她在傳統漢劇中娴熟駕馭的閨門、青衣、刀馬等旦行行當藝術,以及在衆多質感不同的作品人物裡所适用的高腔、彈腔等聲腔,唱念做表等藝術手段,乃至吸收了生、醜等行當的功架技法,都成為她尋找瘋娘這個人物形象獨特性的重要手段,那種糅而不雜的手段化用,提煉出了獨屬于瘋娘個性的表達方式。

彭玲在生活體态中,采用誇張的動作,讓瘋娘這個人物呈現出與常人有所差別的行為方式,那或許是戲曲程式的強化,但卻是特定瘋子異于常人的特殊而恒常的個性行動。例如由鑰匙項鍊而表現的“耍素珠”程式,由紅圍巾引出的傳統水袖、長綢技法等等。特别是她在唱念中通過高低聲調的快速跨越,在表情中通過悲喜情感的瞬間轉化,在眼神中通過定神呆癡、對眼凝滞等技法的點染,在生活化身段中摻入僵硬、機械的肢體語彙,諸如此類,都讓瘋娘這個形象疏離了生活的正常,而具有了身心的變态。

在第一場戲中,為了先聲奪人地呈現瘋娘“瘋子”的狀态,彭玲大膽地用背部的誇張扭曲,形成婆媳兩個女性的身體差别。當她明白了婆婆扔來那碗飯,其實是要讓她永遠離開自己的兒子和家庭時,劇本在此時有幾個重要的動作提示:“馬含玉癡癡地盯着桌上碗裡的飯,一聲長的抽泣,淚如泉湧”、“馬含玉霍地站起身來,挎起包袱大步向門外走去,突然駐足轉身,望着奶奶手中的孩子”,之後“突然歇斯的裡地”“馬含玉竄過去,從奶奶懷中奪過孩子轉身就跑”,這幾個快速銜接的動作,當然展現着瘋娘特定情境中的心理節奏,但在彭玲的表演中,已經作為一個“瘋子”帶着神經質的個性氣質,而在情緒大起大落、行動有沖有撞的表達中,展示着她特有的率真、魯莽、憨直。那種無法迅速呈現瘋癫特點的戲曲文學提示,通過彭玲的表演,成了一個“瘋子”鮮活的行動辨別。尤其是第三場戲,通過春、夏、秋、冬四個場面,集中地展示瘋娘在犁田、洗衣、逗兒子、看月亮的四種情态,以幽默誇張的藝術場面來展示瘋娘不谙生活常識而又能質樸、隐忍地面對世俗人情。在夫妻耕田時,彭玲用大開大合的肢體,展示牛馬拉犁式的誇張情态;在逗樂兒子時,則化用傳統“耍素珠”程式,在高難的道具表演技巧中突出瘋娘異于常人的表達能力,這與她下水扔衣服、臨池看月亮時違反常識的滑稽行為,共同展示出超越常人經驗、有乖于正常言行的思維方式,由此在語勢和身段的瞬間變異中完成“瘋子”所具有的動作邏輯,同時也讓瘋癫的狀态随時提醒着觀衆進入這個“瘋子”的個性定位。

彭玲的表演從出場至全劇結束,始終以強大的控制力,用“瘋子”的動作與言語邏輯,穩定地把握着形象的恒定質感。這種化個性于常态的表演,顯然成功地完成了瘋娘馬含玉的創造,也從舞台表演的立場,讓一部充滿劇作家哲理表達的文本,轉化成了具有寓言個性的、但又是契合着現實主義表演立場的舞台文本,讓表演藝術規避掉了現實題材在視聽印象中的瑣碎内容,成為可以品味的藝術佳作。

值得一提的是,在劇作情節高潮處,作曲家在回應劇詩“十八年”的文學表達時,創作了一套完整的彈腔【反二黃】闆式,用【導闆】轉【回龍】,接【慢三眼】轉【反二流】、【清闆】接【一字闆】,在沉郁頓挫的情感基調中,細膩委婉地渲染了瘋娘聽到兒子喊出“娘”後的各種情愫。而在這段重要的核心唱段的前後,作曲家有意識地用高腔和彈腔作為人物個性的表達手段,用兩種聲腔來區分瘋娘與常人世界的隔閡。長期被斥作瘋子的馬含玉,在此之前基本用高腔來抒懷,适度的幫腔帶來心靈世界的雙重表達,乃至同處殘疾狀态的夫妻交流也取用高腔為主的演唱。而在母子消弭彼此感情距離後,則基本以彈腔來強化瘋娘情感等同于普通人的人文立場,在劇終則将高腔與彈腔交織雜糅,共同呈現瘋娘豐滿具足的精神世界。這種聲腔的藝術化處理,讓瘋娘的情感空間得到最大的釋放。而彭玲對常德漢劇聲腔演唱的自由表達,準确地用常德漢劇聲腔之美,将瘋娘這個現實中可能走向醜化的母親形象,飽滿酣暢地提升到了藝術之美的境界。這當然也讓瘋娘這個形象,相比于普遍采用彈腔抒懷的婆婆、兒子、王組長等常人群體,獲得了表情達意的獨特力度,展現着形象的獨特個性。

透過彭玲對于瘋娘馬含玉的成功創造,能夠看到這位常德漢劇的領軍藝術家在編劇、導演等主創團隊的共同努力下,為常德漢劇賦予了新的藝術魅力,堪稱“教科書式”的表演藝術,無疑,常德漢劇《我娘是片鑰匙》也成為目前現實題材戲曲通過表演藝術來凸顯精品創新的代表力作。這也提醒今天的戲曲劇院團,優秀的表演藝術家在創造成熟的舞台形象時,更需要藝術團隊在功法技藝、藝術理念的整體跟進。一部優秀的藝術作品,一定因為作品記錄了時代、記錄了一代藝術家的優秀創造,而不斷推進着劇種藝術的持續積累與創造。

記者:徐志雄 通訊員:周晶 文/圖

編輯:伍婷

【聲明:原創内容如需轉載請聯系尚一網公衆微信号,經同意授權後,方可轉載并請标明出處。】