本系列文章主要講解 形式邏輯,系列文章總綱連結為:非形式邏輯總綱

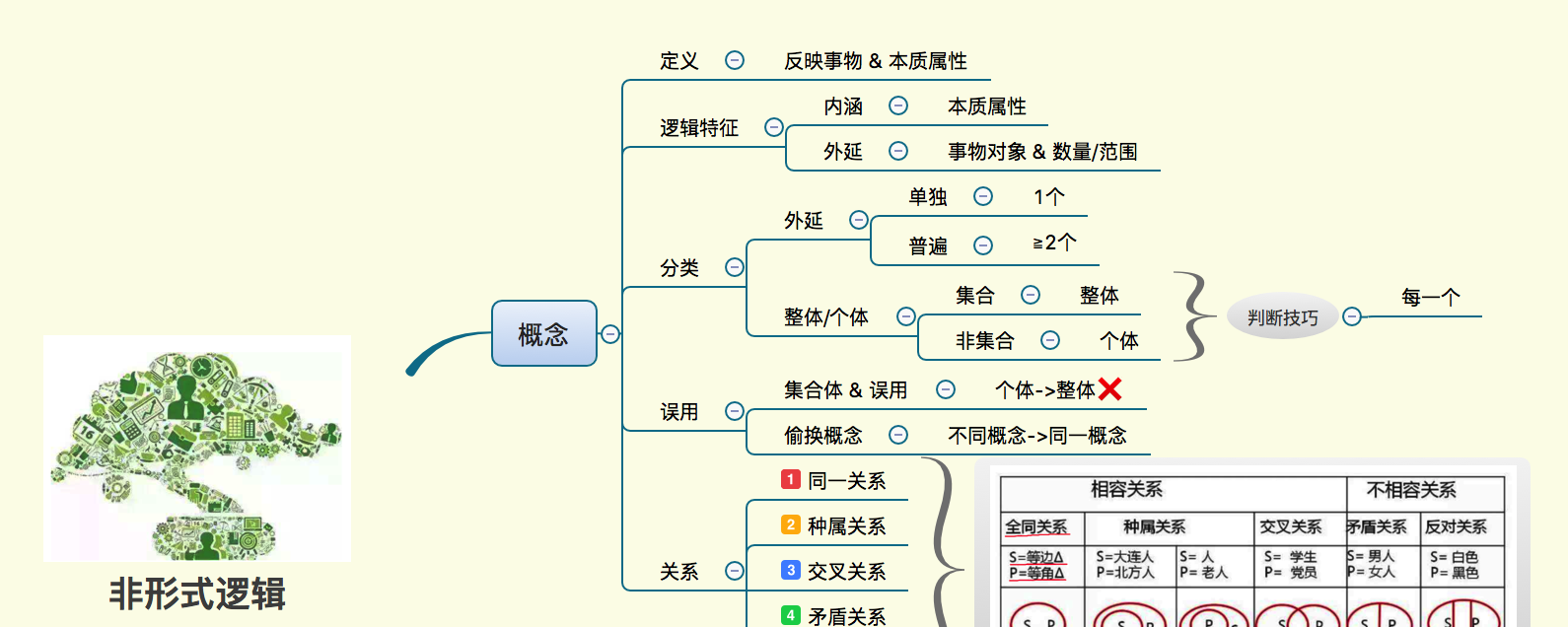

本章節思維導圖如下所示:

1 概念及其邏輯特征

@1 概念的定義與邏輯特征

定義:反映事物本質屬性的思維形式。概念邏輯特征如下:

- 内涵:概念所反映的事物的本質屬性。

- 外延:概念所反映的事物對象的數量和範圍。

@2 單獨概念與普遍概念

根據概念的外延所指稱的對象數量的不同,概念可以分為:

- 單獨概念:外延隻有一個對象的概念,即指稱某一類特定對象的概念;

- 普遍概念:外延由兩個或兩個以上對象的概念。

@3 集合概念 和 非集合概念

根據概念所反映的是集合體的整體屬性還是個體的特有屬性,概念可以分為集合概念和 非集合概念。所謂集合體指一類事物中每個分子按照一定方式組合起來,形成了一個具有新的本質屬性的整體。接下裡 深入研究 集合概念 和 非集合概念,如下:

- 集合概念:外延所指向的對象是一個集合體的概念。

- 非集合概念:外延指向對象是一個類的概念。

集合概念與非集合概念的差別與區分方法:

- 集合概念表達的是集合體(一群人、森林)與個體(一群人中的一個人、樹木)的關系,類似于整體與部分的關系;非集合概念表達的是類(人、樹木)與對象(某個人、某顆樹)的關系。

- 類具有的屬性一定為屬于這個類的對象所具有;集合體所具有的屬性不一定為組成這個集合體的個體所具有。(學習過程式設計的夥伴可能更容易了解:在面向對象程式設計的思想中 最開始學習的就是 類和對象,對象是類的執行個體化,是以,類具有的屬性 對象一定具有;而集合 表示的 是一組 對象,集合的屬性 對象不見得具備,比如:集合中連結清單的增删改查 就是對象所不具備的)。

- 區分集合概念與非集合概念的方法在需要做出判斷的詞語前加上“每一個”,如果意思能夠與原句契合,那就是在類與分 子的意義上使用的即為非集合概念;如果意思不能與原句契合,那就是在集合體與個體的意 義上使用的即為集合概念。

集合體誤用:類的性質必然為組成類的每個對象所具有,但集合體具有的性質不必然為組成集合體的每個個體所具有。根據集合體具有或不具有某種性質,不當地斷定組成集合體的個體也同樣具有或不具有此種性質,這種謬誤,稱為集合體誤用。 例如:

- 人是會死的(集合概念),蘇格拉底是人(非集合概念),是以,蘇格拉底會死(集合體誤用)。

- 魯迅的小說不是一天能讀完的(集合概念),《祝福》是魯迅的小說(非集合概念),是以,《祝福》不是一天能讀完的(集合體誤用)。

- 以人為本(集合概念),我是人(非集合概念),是以以我為本(集合體誤用)。

2 偷換/混淆概念

偷換或 混淆概念:把不同的概念當作同一個概念來使用的錯誤。比如:

- 元宵節,一女子想到燈市觀燈(花燈),其丈夫說:“家中已點燈了(燈泡)。”該女子怒道:“我不僅想觀燈,而且還想觀人(集市上的熱門,熱鬧)。”其丈夫也怒道:“老子難道是鬼嗎?(他自己)”

- 在美國出生的正常嬰兒在 3 個月大時平均體重是 12~14 磅。是以,如果一個3個月大的小孩體重隻有10磅,那麼他的體重增長低于美國平均水準(無法判斷 體重增長,隻能判斷 這個孩子的體重再均值之下)。

3 概念關系

概念之間的關系 主要有以下幾類:

- 同一關系:兩個概念的外延全部重合。

- 種屬關系:一個概念的外延包含着另一個概念全部外延。其中外延大的概念稱為屬概 念,外延小的概念稱為種概念。

- 交叉關系:兩個概念的外延有且隻有一部分重合。

- 沖突關系:兩個概念的外延沒有任何重合,而且這兩個概念的外延之和等于它們共同 的鄰近屬概念的外延。

- 反對關系:兩個概念的外延沒有任何重合,而且這兩個概念的外延之和小于它們共同 的鄰近屬概念的外延。

這裡用圖的方式來表達,如下所示:

4 案例分析

集合體誤用

1 數學系的學生也學了不少文科課程(集合概念),王穎是數學系的學生(非集合概念),是以她也學了不少文科課程(集合體誤用)。 以下哪項論證展示的推理錯誤與上述論證中的最相似?(分析:題幹的錯誤是 集合體誤用,滿足條件的隻有答案B)

- A.數學系的學生都學《哲學原理》這門課程(集合中每個元素),小馬是數學系的一名學生(該元素屬于該集合),是以她也學習了《哲學原理》這門課程。(該元素具備集合中每個元素屬性)

- B.哲學系的教師寫了許多哲學方面的論文(集合概念),老張是哲學系的一名教師(非集合概念),是以他也寫過許多哲學方面的論文。(集合體誤用)

- C.所有的舊房子需要經常維修(若P則Q),這套房子是新的,是以不需要經常維修(若非P則非Q)。(假言判斷錯誤:若P則Q 無法推斷出 若非P則非Q)

- D.這個學習小組的成員多數是女學生(有的S是P),王穎是這個學習小組的成員。是以她也是女學生(這個S是P)。(叢書關系錯誤:有的S是P 無法推斷出 這個S是P)。

- E.如果某人是殺人犯,那麼案發時一定在現場(若P則Q)。王五不是殺人犯,是以他一定不在現場(若非P則非Q)。(假言判斷錯誤:若P則Q 無法推斷出 若非P則非Q)

2 舞蹈學院張教授批評本市芭蕾舞團最近的演出沒能充分表現古典芭蕾舞的特色(整體屬性)。他的同僚林教授認為這一批評是個人偏見。作為芭蕾舞技巧專家,林教授考察過芭蕾舞團的表演者(個體屬性), 結論是每一位表演者都擁有足夠的技巧和才能來表現古典芭蕾舞的特色。以下哪項最恰當的概括了林教授反駁中的漏洞?(分析:個體屬性 不一定具備 集合體屬性 滿足條件的答案隻有E)

- A.他對張教授的評論風格進行攻擊而不是對其觀點加以批駁。(訴諸人身,人身攻擊)

- B.他無視張教授的批評意見是與現實相符的。(無關)

- C.他僅從維護自己的權威地位的角度加以反駁。(無關)

- D.他依據一個特殊事例輕率概括出一個普遍結論。(以偏概全)

- E.他不當的假設,如果一個團體每個成員具有某種特征,那麼這個團體就總能展現這種特征。(集合體誤用)

3 英國的表演比美國的表演好(集合屬性),湯姆是一個英國的演員(個體),是以,他一定是比他的美國同行 好的演員(集合體誤用)。以下哪項指出上述論證的錯誤?(分析:題幹的邏輯是集合屬性不見得個體也具備,滿足條件的答案隻有C )

- A.從唯一的例子中概括出普遍适用的結論。(以偏概全)

- B.在議論中不顧另一方面證據的存在而推出結論。(無關)

- C.預設一組事物整體的一個特性會映現在這個整體所包含的每個獨立的個體。(集合屬性不見得個體也具備)

- D.對關鍵詞語的定義是不恰當的。(無關)

- E.以隻适合于某一個個體的陳述來描述這個個體所屬的群體特征。(個體屬性 不見得滿足 集合屬性 )

偷換/混淆 概念

4 魯訊的著作(集合概念,指所有的著作)不是一天能讀完的,《狂人日記》是魯迅的著作(個體,非集合概念,單個著作),是以,《狂人日記》不是一天能讀完的。(集合體誤用) 下列哪項最為恰當地指出了上述推理的邏輯錯誤?(分析:這裡是将 所有的著作 和 單個著作 《狂人日記》 混淆了,即 錯誤為偷換概念,答案為A)

- A.偷換概念。 B.自相沖突。C.以偏概全。 D.倒置因果。E.循環論證。

5 對同一事物,有的人說“好”,有的人說“不好”,這兩種人之間沒有共同語言(認知層面 沒有共識)。可見,不存在全民族通用的共同語言(交流的語言)。以下除哪項外,都與題幹推理所犯的邏輯錯誤近似?(分析:該錯誤是偷換概念,錯誤不是 偷換概念的答案是E)

- A.甲:“廠裡規定,工作時禁止吸煙。”乙:“當然,可我吸煙時從不工作。”(偷換概念,工作,前者 表示 區間;後者 表示 幹活兒)

- B.有的寫作教材上講,寫作中應當講究語言形式的美,我的看法不同。我認為語言就應該樸實,不應該追求那些形式主義的東西。(偷換概念,形式,前者 表示 語言模式;後者 表示 語言内容)

- C.有意殺人者應處死刑,行刑者是有意殺人者,是以行刑者應處死刑。(偷換概念,有意殺人者 前者 表示 罪犯 危害社會;後者 表示 執法者 保護社會,他們是不通過的身份)

- D.象是動物,是以小象是小動物。(偷換概念,小象表示 年幼,而小動物表示 體積小,兩個小 含義不同)

- E.這種觀點既不屬于唯物主義,又不屬于唯心主義,我看兩者都有點像。(自相沖突,前後觀念相悖)

概念之間的關系

6 參加某國際學術研讨會的 60 名學者中,亞裔學者 31 人,博士 33 人,非亞裔學者中無博士學位的 4 人。 根據上述陳述,參加此次國際研讨會的亞裔博士有幾人?(分析:非亞裔學者=60-31=29人,那麼 非亞裔學者中有博士學位 = 29-4=25人,博士人數共33人,是以亞裔學者中有博士學位 = 33-25=8人,答案為E)

- A. 1 人。 B. 2 人。C. 4人。 D. 7人。 E. 8人。

- 存在對象 x,x 既屬于A又屬于B;

- 存在對象 y,y 屬于 A 但不屬于 B;

- 存在對象 z,屬于 B 但不屬 A。

- A.國畫按題材分主要有人物畫、花鳥畫、山水畫等等;按技法分主要有工筆畫和寫意畫 等等。(交叉)

- B.《盜夢空間》除了是最佳影片的有力争奪者外,它在技術類獎項的争奪中也将有所斬獲。(可能交叉,可能全同)

- C.洛邑國小 30 歲的食堂總經理為了改善夥食,在食堂放了幾個意見本,征求學生們的 意見。(反對)

- D.在微波爐清潔劑中加入漂白劑,就會釋放出氯氣。(反對)

- E.高校教師包括教授、副教授、講師和助教等。(反對)

- A.題幹中的介紹涉及了巴士中所有的人。B.廣東人是南方人。C.長沙人是青年。D.教師都不是青年。E.南方人不是青年。