關于《社會主義經濟理論》若幹問題的思考《七》

1、經濟增長與經濟發展的不同含義是什麼?

“增長(growth)”與“發展(development)”這兩個概念之間是有差別的。

- 經濟增長一般指更多的産出,它通常用人均國民生產毛額(人均GNP)或人均國内生産總值(人均GDP)的增長速度來表示

- 經濟發展,既包括更多的産出,同時也包括産品生産和配置設定所依賴的技術和體制安排上的變革

人均GNP或GDP不能完全反映一國的經濟發展水準,主要有以下幾個方面的原因:

- 第一,人均GNP或GDP沒有充分反映國内總産值的配置設定情況。

- 第二,一國總産出的增長速度盡管可能很快,但如果人口增長率相當于或高于産出增長率,那麼人口的增長就會成為阻礙發展的重要變量。

- 第三,由于官方匯率高估,統計資料不全,一些所謂“非市場”的産品和勞務沒有計算在内,人均GNP或GDP可能缺乏國際可比性。

- 第四,人均GNP或GDP不能及時反映所生産的産品和勞務的類型或從使用這些産品和勞務中得到的福利情況。它也沒有反映環境污染、都市化和人口增長對經濟發展帶來的副作用。

- 第五,人均GNP或GDP不能充分反映一國人民的生活品質。包括教育識字率、預期壽命、人均卡路裡供給、人均營養水準、人均能源消費、人均鋼鐵消費、耐用消費品的人均消耗等。

美國經濟學家吉利斯等主張經濟發展包含三個方面的含義:

- 第一,人均GNP水準的提高

- 第二,經濟結構的變化,如工業在國内總産值中的比重上升和城市人口所占百分比的上升

- 第三,這個國家的人民必須自己動手加入這個經濟發展過程,成為使經濟結構發生上述重大變化的主要參與者

美國經濟學家托達羅則認為經濟發展至少必須達到以下三個目标:

- 第一,增加能夠得到的諸如食物、住房、衛生和保護等基本生活必需品的數量,并擴大對生活必需品的配置設定

- 第二,提高生活水準,除了獲得更高的收入外,還應提供更多的工作、更好的教育,并對文化和人道主義給予更大的重視

- 第三,通過把人們從奴役和依附中解放出來,來擴大個人和國家在經濟和社會方面選擇的範圍

2、平衡增長與非平衡增長

開發中國家面臨的一個重要問題是協調基礎設施産業與直接加工産業之間的結構變化。發展經濟學家在回答這一問題時形成了平衡增長與非平衡增長兩個不同的學派。

平衡增長戰略,即“大推進”戰略是由納克斯和羅森斯坦最早提出的。這種戰略是建立在所謂的“貧困惡性循環論”的基礎之上的,

在這一惡性循環下,單靠某一産業的優先發展來發展是無法奏效的。因為該産業生産出來的産品最終會因個人所得太低而缺乏市場,不可能長期發展下去。打破這種惡性循環的辦法就是實施“大推進”戰略,即通過實施全面增長的投資計劃,使各種工業同時有所發展,互為需求,各個部門的投資都有利可圖。

平衡增長戰略的實施可從兩個方面入手:

- 一是需求方面的平衡增長,因為工業的發展取決于消費者(以及投資者)的需求模式或消費模式,而需要和生産函數均具有不可分性。需求的不可分性是指不同的投資決策互相關聯,互相提供需求,進而可減小投資風險(找不到市場的風險)。但是,開發中國家的低需求彈性造成了市場需求規模的狹小,是以互相關聯的投資就必須有一個最低限度,才能利用不同投資之間提供的互補性需求。政府部門在一定的彈性需求下選擇各部門的增長比例,使新創造的收入恰好能吸收新生産出來的産品。

- 二是供給方面的平衡增長,即同時增長以防止供給短缺的出現。例如,在抽檢一個鋼鐵廠時,計劃人員就應同時籌建煤礦、鐵礦等生産設施,除非這些投入品都可以從進口獲得。從整體化的角度看,還需要保持工業發展和農業發展之間的平衡。由于各部門互相提供投入,是以,同時增長還可以使得缺乏輔助性要素所引起的資本浪費現象減少。

開發中國家實施平衡增長戰略首先會遇到資金有限、外彙短缺、人才不足的硬條件限制。

艾伯特赫希曼針對這一弊病提出了非平衡增長戰略。赫希曼認為,經濟發展是一個漸進過程,試圖短期内在傳統的落後經濟中強加上一個巨大的現代化部門是不現實的。非平衡增長戰略的實質是,将經濟發展過程(以工業化為核心)看作不同部門先後不同的成長,并互相聯系着彼此施加壓力和推力的結構演化過程。

赫希曼認為,發展都是以上司部門的成長帶動其他部門的成長,由一個企業或一個工廠的成長引發另一個企業或另一個工廠的成長的方式進行,因而平衡隻是不平衡的結果。

非平衡增長理論的中心概念是聯系,在确定經濟發展戰略時,必須充分重視不同工業部門發展的關聯作用。這種聯系分為前向和後向兩種聯系方式,

- 那些從其他工業部門獲得投入品的工業具有“後向聯系”作用。例如,汽車制造業使用機械工業産品和金屬制品,而這些廠家又要使用大量鋼材,是以,建造一家汽車制造廠将産生出對機械和鋼材的需求,這種需求會刺激投資者建立這些工廠。

- 有些工業的産品成為其他工業部門的投入品,這樣的工業具有“前向聯系”作用。計劃人員可以從建造鋼鐵廠起步,當投資者看到有國産鋼鐵供應時,就會興建那些使用高成本效益鋼材的工廠

無論是前向聯系還是後向聯系,都會産生壓力,促使人們興建新的工業企業。而這些新企業又轉而産生壓力,促使人們去發展别的新的工業企業,依次類推,促進經濟增長。是以,開發中國家不應用有限的資金去“撒胡椒面”,而應将有限的生産要素投入那些具有強大推進作用(前向或後向聯系強)的主要工業,以推動經濟發展。

在選擇我國的經濟發展戰略時,一定要根據我國的國情,而不能照搬平衡或非平衡增長戰略,盡管這兩種戰略都具有一定的道理。我國目前的基本情況是,在總量非均衡的條件下,産業結構不合理,尤其是基礎工業、能源原材料工業、第三産業、農業發展落後。針對這一情況,我國的經濟發展戰略應該視經濟發展階段的不同而有所不同。在現階段,應針對過去經濟非平衡發展和資金、外彙、人才短缺的現實,采取非平衡發展戰略,即把有限的資源投入限制國民經濟協調增長的“瓶頸”産業,如基礎産業等。經過一段時間的非平衡增長戰略的實施,可以大體校正産業結構的嚴重偏差,使國民經濟平衡發展,并積累大量的資金。這時,便可以大體校正産業結構的嚴重偏差,使國民經濟平衡發展,并積累大量資金。這時,便可以實作發展戰略的轉換,即從非平衡增長戰略轉變為平衡增長戰略,以減少增長代價,使國民經濟持續、穩定、協調發展。

聯系我國的實際情況,基礎設施投資建設政策就是應用了非平衡增長戰略。我國的産業發展政策有“兩頭重”的特征,其中,基礎設施屬于下遊行業,對上遊的鋼材、水泥等工業有強需求拉動效應。同時,國家對能源、材料等上遊産業也進行了大量的投資和扶持,這對中下遊的工農業同時也産生了巨大的拉動作用。

3、以通貨膨脹政策刺激經濟增長的代價

在開發中國家,對于通貨膨脹能否作為促進經濟增長的一種政策,在理論界和實際部門曆來有不同的觀點。持肯定意見的理由主要是:

- 第一,當課稅收入占國民生產毛額的比重低、稅負對收入的彈性并不總是大于1時,開發中國家為了促進經濟發展的公共支出籌集資金,便把通貨膨脹作為一種主要的“稅”。在貨币收入一定的假設條件下,通貨膨脹能夠增加課稅收入。

- 第二,通貨膨脹可提高工業的盈餘能力,進而可以刺激投資。

- 第三,如果通貨膨脹能在國内增加更多的收入,政府就不會被迫依賴外國資本。

- 第四,以通貨膨脹形式增加資金供應,可能會提高銀行和其他金融機構的成本,這些機構可能引導公衆去從事金融資産投資而不是從事實物資産投資,因而可為經濟增長調出實際資源。

由于對貨币餘額征收通貨膨脹稅比通過征收正常稅更便于增加政府收入,而且通貨膨脹稅為累進稅(掌握貨币餘額越多的人繳納越多的“稅”),是以,一些開發中國家把通貨膨脹看做是财政擴張的一種理想手段。

4、為什麼說經濟增長方式的轉變必須依賴制度創新?

0x1:粗放型經濟增長方式的體制條件

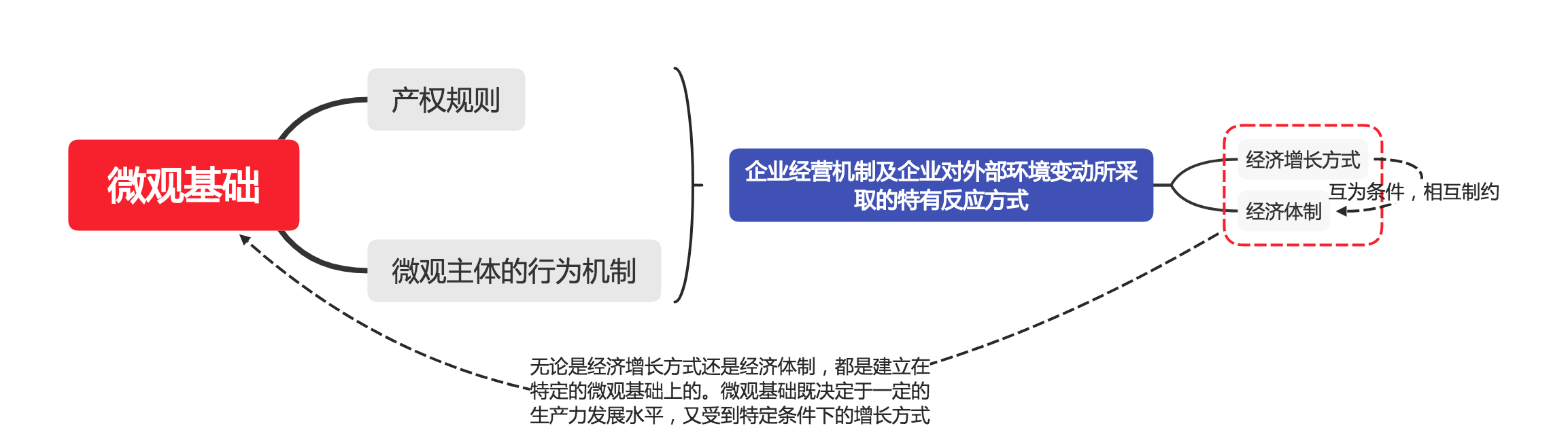

經濟增長方式與經濟體制之間互為條件,互相制約。一般地說,選擇了一定的經濟增長方式,實際上就為經濟體制的運作規定了目标函數和運作架構。而經濟體制一定确定,就會反作用于經濟增長方式,為經濟增長方式的實作提供體制條件。

在現實的經濟運作中,無論是經濟增長方式還是經濟體制,都是建立在特定的微觀基礎上的,前者不能脫離後者而孤立地發揮作用。微觀基礎則是由一定的産權規則所制約的企業經營機制及企業對外部環境變動所采取的特有反應方式所決定的。

現實的微觀基礎既決定于一定的生産力發展水準,又受到特定條件下的增長方式與體制模式的制約。微觀基礎一旦确定,就通過産權規則和微觀主體的行為機制規定着經濟增長的特殊方式及經濟運作的一般特征。

在傳統的計劃經濟體制下,我國選擇了一種強調數量增長和以外延方式為主的發展模式。這種傳統的經濟發展模式有以下特征:

- 第一,它是一種以高速增長為主要目标的趕超型發展模式

- 第二,它是一種借助于政府的行政力量來實施的發展模式

- 第三,它是一種經濟結構傾斜型發展模式

- 第四,它是一種粗放型的發展模式

- 第五,它是一種封閉型經濟發展模式

這種粗放型經濟增長方式與計劃經濟體制做是以能在相當長的時期記憶體在,關鍵在于它們都以傳統的所有制模式作為堅實的微觀基礎。

建立在以微觀基礎之上的經濟體制必然排斥市場機制,資源由政府的指令性計劃配置,而計劃經濟體制又可使政府有效地貫徹粗放型經濟增長方式。

0x2:經濟增長方式的轉變依賴于體制模式的轉換

所謂經濟增長方式的轉變,是指經濟增長從主要依靠生産要素的數量擴張,轉向主要通過提高生産要素額使用效率來實作,即從粗放型向集約型增長方式轉變。也就是說,過去人們通常把資本累計視為經濟增長的最主要源泉,現在人們則越來越明白,國民收入的增長速度不僅取決于勞動力和資本存量的增長速度,而且取決于技術個新速度。

問題在于,如何通過技術創新提高生産要素的使用效率,使經濟增長向集約型轉變?

顯然,離開體制的因素是很難說得清的,因為體制不僅是經濟增長方式轉變的必要條件,而且體制本身是經濟增長的重要源泉。

在現實的經濟活動中,資訊是不完全的,且資訊的獲得是需要支付費用的,生産的調整過程取決于資訊費用。一般來說,市場越不發達,資訊傳播技術越原始,調整過程越長,調賬費用越高。是以,資訊的不完全性及資訊費用會影響市場機制的運作結果,影響經濟績效及增長軌迹。

同時,由于産權未被充分界定及産權的界定是需要支付成本的,個體收益未必等于社會收益,如存在外部性、“搭便車”等問題。當存在低效率的産權結構時,随着知識與技術存量的增加,個人的獲利能力會既缺乏又不完善,其結果是技術進步變得緩慢,自然資源存量的收益呈遞減趨勢,進而影響經濟增長。

在不同的國家裡,由于體制條件的差異,即使投入相同的生産要素,國民收入的增加也有很大的不同,這也表明體制是影響經濟增長的一個重要變量。

經濟增長方式轉變的标志在相當大程度上是由技術進步對經濟增長的貢獻率來評價和度量的,而技術創新又在相當大程度上依賴體制創新。

體制因素之是以可推動或阻礙經濟增長、制約經濟增長方式的轉變,是因為體制的變化具有即改變收入配置設定,又改變經濟中使用資源效率的潛在可能性。體制的這種功能又與體制可影響人類的選擇行為有關。

- 第一,體制實際上為每一個參與社會經濟活動的行為人設定了一整套正式的(如憲法、成文法、自願性契約等)和非正式的(如習慣)行為規則,這就為每一個追求最大化利益的行為人規定了限制條件。體制創新正是通過改變交易規則來為經濟增長創造新的條件。

- 第二,體制創新可通過塑造出新的激勵方式或動力機制,激發行為人參與交易活動和進行技術創新,推動經濟增長。

- 第三,當行為的倫理道德規範有助于克服經濟活動中的機會主義行為或“搭便車”行為時,它就能以較低的代價換取較快的經濟增長。

- 第四,體制因素還影響資訊和資源的可獲得性

5、制度創新推進經濟增長的原理是什麼?

所謂制度(institution)是指“一系列被制定出來的規則、守法程式和行為的倫理道德規範,它皆在限制追求主體福利或效用最大化的個人行為”。制度可被劃分為以下三種類型:

- 一是憲法程度。憲法秩序是用以界定國家的産權和控制的基本結構,它包括确立生産、交換和配置設定的基礎的一整套政治、社會和法律的基本規則,它為集體選擇确立了原則,進而是制定規則的規則。

- 二是制度安排。這是在憲法秩序下限制特定行為模式和關系、界定交換條件的一系列具體的操作規則,它包括成文法、習慣法和自願性契約。

- 三是行為的倫理道德規範。它來源于人們對現實的了解(意識形态)。意識形态是與對現實契約關系的正義或公平的判斷相連的,對于賦予憲法秩序和制度安排的合法性是至關重要的。

當把制度作為決定經濟增長最為重要的變量時,經濟增長主要表現為制度變遷的結果。通常來說,制度是通過以下幾個環節影響經濟增長的。

- 第一、産權。刺激經濟增長的動力與一定的産權結構直接相關。産權的一個主要功能就是為實作外部效應的更高程度的“内部化”提供行動的動力。産權不清晰通過交易成本的增加限制經濟增長,因為交易實際上是産權的交換,如果産權界定不清晰,行為人不能通過交換使自己的利益有所增進,其生産或交換的動力很弱或沒有,于是,或者交易活動不能發生,或者交易規模縮小。

- 第二、國家。 有效率的交易需要明确地界定産權,但界定産權本身也是要花費成本的。由于國家擁有“暴力潛能”,由國家來界定和保護産權可降低交易費用。國家通過向社會提供“保護”和“公正”的服務來達到以下目的:一是界定形成産權結構的競争與合作的基本規則,進而使統治者的租金最大化;二是降低交易費用以使社會産出最大化,進而增加國家稅收。

- 第三,意識形态。意識形态由互相關聯、包羅萬象的世界觀組成。意識形态對經濟增長的影響主要表現在以下幾個方面:其一,被一種“世界觀”引導的意識形态是一種交易費用節約機制;其二,意識形态不可避免地與個人所觀察到的世界對公平所持的道德、倫理評價互相交織在一起。

6、中國可持續發展戰略的基本架構是什麼?

可持續發展觀是人類發展觀的重大進步,它強調經濟、社會、資源和環境保護的協調發展。可持續發展的核心是發展,但要求在嚴格控制人口、提高人口素質、保護環境、資源永續利用的前提下實作經濟和社會的發展。

總的來說,可持續發展觀的理論内涵主要具有以下三個基本原則:

- 第一,持續性原則

- 第二,公平性原則

- 第三,共通性原則

7、如何了解科學發展觀的内涵?

科學發展觀的第一要義是發展,核心是以人為本,基本要求是全面可協調可持續,根本方法是統籌兼顧。

- 第一,發展是科學發展觀的第一要義

- 第二,以人為本是科學發展觀的核心

- 第三,全面協調可持續是科學發展觀的基本要求

- 第四,統籌兼顧是科學發展觀的根本方法

8、如何了解經濟新常态?

在中國經濟新常态下,中國經濟發展已經或将呈現以下九大趨勢性的變化:

- 第一,從消費需求看,過去我國消費具有明顯的模仿型排浪式特征,現在模仿排浪式消費階段基本結束,個性化、多樣化消費逐漸成為主流。保證産品品質安全、通過創新供給激活需求的重要性顯著上升

- 第二,從投資序曲看,經曆了30多年的高強度大規模開發建設後,傳統産業相對飽和,但基礎設施互聯互通和一些新技術、新産品、新業态、新商業模式的投資機會大量湧現,對創新投融資方式提出了新要求。

- 第三,從出口和國際收支看,國際金融危機後,全球總需求逐漸下降,我國低成本優勢也發生了轉化

- 第四,從生産能力和産業組織方式看,現在傳統産業的供給能力嚴重過剩,産業結構必須優化更新。新興産業、服務業、小微企業的作用更加突顯,生産小型化、智能化、專業化将成為産業組織的新特征

- 第五,從生産要素相對優勢看,随着人口老齡化加劇,農業富餘勞動力減少,人口要素的規模驅動力減弱,經濟增長将更多依靠人力資本品質提升和技術進步,必須讓創新成為驅動發展的新引擎

- 第六,從市場競争特點看,過去主要輸數量擴張和價格競争,現在正逐漸轉向以品質型、差異化為主的競争

- 第七,從資源環境限制看,過去能源資源和生态環境空間相對較大,現在環境承載能力接近上限,必須大力推動綠色低碳循環發展新方式

- 第八,從經濟風險積累和化解看,伴随着經濟增速下調,各類隐性風險逐漸顯性化,風險總體可控,但化解以高杠杆和泡沫化為主要特征的各類風險将持續一段時間,必須标本兼治、對症下藥,建立健全化解各類風險的體制機制

- 第九,從資源配置模式和宏觀調控方式看,全面刺激政策的邊際效果明顯遞減,既要全面化解産能過剩,也要通過發揮市場機制的作用探索未來産業發展方向,必須全面把握總供求關系,科學進行宏觀調控

9、如何了解經濟新常态條件下中國經濟增長新動能的培育與建構?

0x1:舊動能衰減是我國潛在經濟增長率下降的主要原因

- 市場化進一步改革的紅利逐漸遞減

- 出口作為經濟增長的動力和源泉牛難以維持和提升

- 工業化過程已達到曆史和國際的高位,傳統工業化的路子越走越窄

- 人口紅利逐漸消失

- 儲蓄率逐漸降低