我當了多年的記者,後來去印尼寫海外漢字的傳記。2014年10月,應河北省保定市的邀請,我應邀為抗日英雄、開國元帥、已故河北省前黨委書記劉炳岩同志的生平寫一部文學傳記。就這樣,我從萬隆回來,印尼匆匆忙忙地來到了保定,在這個古城面試寫了半年,從此到保定心中,充滿了深厚的感情。

在無數的漢語方言中,我這個南方人,特别喜歡聽保定人的話。

保定人話不像山東那樣直白,那麼用力,總是緩慢而有條理,慢慢地悠揚,即叫穩重。當然,這不是情人在開花前一個月談戀愛,平時談的就是這種味道,即使是生氣的吵架,也不會改變。電影裡有一句台詞"我不能匆匆忙忙地吃熱豆腐":"我要站在這裡,你怎麼說周(上)?他個子高嗎?我會拿磚排(照片)不要殺你(我站在這裡,你說什麼?你怎麼了?我會用磚頭射殺你,我不會死的!"

你看,與人吵架也是為了壓抑挫敗感,慢慢悠揚,讓人真的沒有脾氣。大膽直率的山東人,憤怒永遠不會那麼冷靜。

保定人說話不像天津方言霄索那麼簡潔,把話變成兩個字說,兩個字換一個字,保定人說有彈性,像好面粉做面條,排骨,粘,有力量。人們常說,保定福有三寶:鐵球、醬汁、春天不老。保定的話與此有關,"甜意大利面醬的味道"。保定人愛把"童為尊"的基調打開,比如面條-小孩、勺子-小孩、老人-小孩、大龍蜻-小孩、刀子-小孩......聽兩位老保定人對話:"清晨孩子吃得好?(早上吃什麼)"沒有積蓄(什麼),吃一碗面條-孩子。進展如何?聞起來很棒!不過,保定人并不是都這麼說的,對于那些大物件,一般都不這麼說,誰沒聽保定人說高樓——小孩,大樹——小孩。

下面我們就來談談保定遠古的過去和現在,以及她作為省會的曆史上的幾次變化,最終走出了命運的很多。

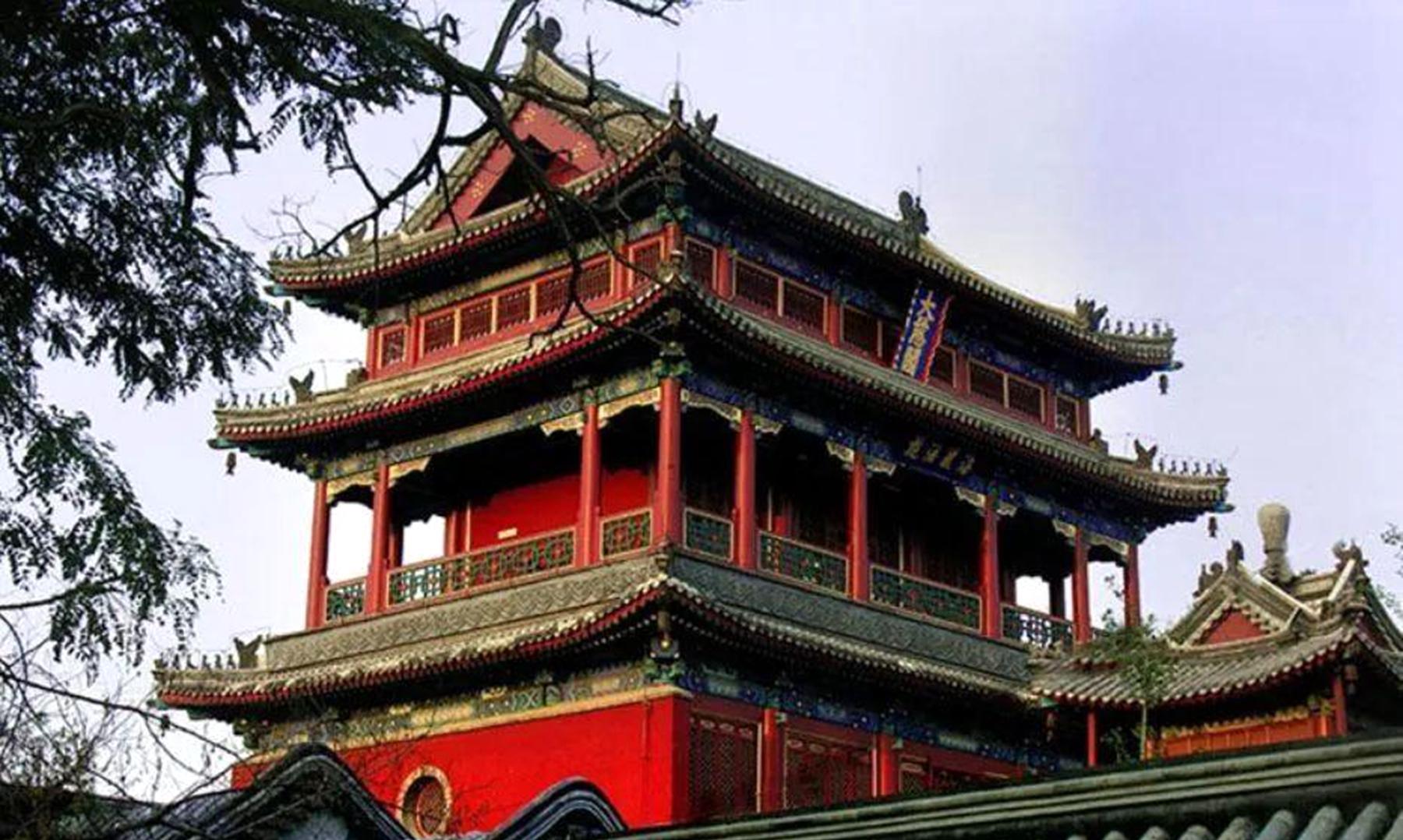

保定直隸省長辦公室。

打開中國地圖,我們可以看到,華北平原以北廣闊的是我國首都北京,以及天津這兩個直轄市。此外,保定、石家莊、煙台、魏等河北省四大城市,由北向南分布,分布在太行山和華北平原。在四座曆史名城中,保定的地理位置特别特别,因為保定離北京太近了。我們都知道,漢代第一位主人劉備是泸縣人,漳州縣由保定市管理,距離北京僅一步之遙。

有曆史學家指出:"清朝從海關外設定北京後,保定的得失非常重要。站在清朝的角度,從北京到南方,清朝控制保定,可以控制華北平原,同時可以作為跳闆進入山西。清朝統治者在北京分治國家秩序,保定可以說是第一站,地位非凡。清朝在直隸建立,覆寫了現在的河北省,以及北京和天津,以及内蒙古中部的一些地區。直隸省的目的當然是為了更好地在首都修建戰略牆。在這種戰略考量下,省會直隸哪裡就有了重視。當時沒有石家莊,但有正定政府(今河北正定)。不過,正定和煙台、魏某離北京有點遠,什麼是朝廷,總督需要知道第一時間及時處理,保定無疑是最合适的。"

保定市現占地面積約2.2萬平方公裡,5個市轄區,15個縣,4個縣級市。保定旗下的縣市名列,如奕縣、蘇水縣、高碑店、漳州、徐水、高陽、安國、滿城、望都、定州、蘆坪等,以及現在著名的雄縣和安新縣。保定在國内的人氣非常大,大約有兩件事有關,其中一件就是吃。河北有兩個著名的驢肉火地遍布全國,一個是江邊(漳州市下)驢肉火,一個是保定驢肉火。河驢肉火一般呈長方形,皮略薄,保定驢肉火一般為圓形,皮稍厚。

還有一件事就是與保定有關的一句話,那就是著名的"北京石油、威祖子、保定福狗腿"。"據說京津油口滑舌,保定走出了美麗的狗腿,這樣的表态對保定很不公平。保留狗的腿?哪個城市沒有幾條狗腿?不管哪個城市有狗腿,那都是少數,為什麼要讓保定背上這黑鍋呢?保定許多溫血兒在國災中挺身而出,無論人身安全,他們都是英雄。

保定軍校廣場浮雕牆。

曆史太長了,咱們就不說了,下面從20世紀30年代保定說出來。

大家都知道,清朝近三百年來,有182年在保定設立了總督府,其門高、總督的權力,在全國八大總督中排名第一,可以說,除了北京的宮廷日,就保定這個地方的地點吃得很多都重。是以,保定這座平原上的古城,被稱為人文,底蘊深厚,曾經幾何繁榮與興奮可想而知。

不過,都說的都是:"風水輪換,明年到我家去",但也可能是輪到别人了,至少對保定來說是這樣。曾經顯赫的政治地位在中華民國之初被大大降級。

保定老照片。

第二次鴉片戰争後,天津開放為貿易港口,允許英國,法國和俄羅斯國家建立特許權。鹹豐十一年(1861年),清政府設立了"三方貿易部長",駐紮在天津,既負責遼東牛莊、山東鄧州兩個貿易港口,受總理國家事務管轄,"如有,将與三省長富業務合作"。

天津自開城以來,逐漸成為華北地區的經濟中心,"九河之地至晉、泸通七省船車",遠遠超過封閉的内陸城市保定。在李克強任期間,直隸總督府仍留在保定,天津的辦公樓被稱為"圖書館"。

直隸總督李洪章。

光緒二十七年(1902年),新任知事直隸元世睹打宮廷,總督門正式遷至天津。在中華民國北海政府執政期間,無論是作為軍隊首腦、軍隊的直接監督、監督,還是作為民軍首腦,直屬指揮官、省長都駐紮在天津。

1913年,保定244年的直隸省會曆史悄然結束,"北比竿市盾平漢"第一省會的輝煌曆史落下帷幕。省會遷往天津,大人帶着家人從車上下來,馬小小塵南下,或者順水漂流,直接到天津蔚五裡大洋田。

一群西方人聚集在保定府火車站的标志下,該标志是在1915年至1920年間拍攝的。圖檔:鳳凰周刊

1930年,中原戰争期間,張學良率領東北軍進境占領平津,下令河北省政府于10月遷回天津。1936年6月,為應對前一年帶來的"華北事變",國民人民政府中央軍南下撤退,保定終于再次成為河北省省會,西北軍馮安總擔任省長。

盡管恢複了省會級别,但此時保定早已衰落,淪為破敗的小鎮。其第一縣清遠縣宗哀歎道:"原都市是普通縣治國,自政變以來,全省正在遷屯津、布,據各部門廢除,隻有保定路旋還棄,隻留下縣廳和警察局,少數與縣等一起被夷為平地,或者還沒興旺鎮。尚佳也是以而枯萎。"

保定市觀舊照片。

而在同一時期,一直不屑于保定人為"是莊子鄉小戶"石家莊,但由于京漢、正泰鐵路樞紐的便利,人口飙升至9萬人,此時規模已經超過了保定。直到1935年河北省會遷至保定,保定人口才反彈到8萬多人。城市的人氣不強,工商業支援力度會少。據記載,保定古城在20世紀30年代初的片區隻有:"12裡330級台階,城裡隻有西街最繁華。"

抗日戰争期間,河北省政府在省外遊蕩,保定作為省會聞名。

1934年南京國民政府行政會議讨論河北省會址時,認為北平雖然是文化之都,天津是商業發達的,但在定位為省中心和交通便利方面仍存在一些困難,是以決定将河北省會遷回保定。1937年七七事變後,原判變得有争議,國民政府軍委在保定設立了一個營,使保定高于省會,又增加了華北抗日戰争軍事中心的重磅地位。

好日子沒過多久,1937年9月24日,保衛保定的中國軍隊從第2師和第47師撤出,河北省落入日軍手中。此前,河北省政府一直随省主席馮保安隊撤離。在接下來的八年裡,河北省的五名省長由軍事人員任命,全部來自馮玉祥的國民軍系統,他們要麼回到河北省的遊擊隊,要麼在河北省以外的地方作戰,省政府與他們一起在省内外遊蕩。省會保定成為遙遠的象征。

1938年6月,馮雯澤将省長移交給他的老上司陸仲林,後者兼任河北遊擊隊總司令,負責開拓敵後遊擊區。陸仲林在湖北省武漢市組建了一支軍政隊伍,到河南省洛陽市,接收豐安省政府從業人員,以及運出省外的1000萬元河北省鈔票,作為開始征程的基礎。

陸仲林率領省政府從洛陽向北渡黃河,繞過金城、長治、遼縣,東過太行山進入華北平原,夜間偷偷穿過平漢鐵路,1938年9月抵達河北省南宮,在北渡村開辦。有一段時間,南宮成為河北敵心,不僅得到了八路軍的支援,甚至連在敵中堅持要都的山東省主席沈紅麗也趕到南宮開會,一共追敵抗日問題。

這種團結沒有長期保持下去,陸仲林先生與民政司司長張耀光先生和閩南行政辦公室主任楊秀峰先生之間存在沖突。三黨不僅辦好自己的學校,招收學生培養幹部,還派縣長到各縣,加上僞政權的官員,福建南部地區有一個縣,有四個縣長的奇觀。

日本人也不會讓陸仲林的省政府坐在河北,發動一系列掃蕩打法。雖然陸仲林有"戰區總司令"的稱号,但他能有效掌握的部隊并不多。日軍圍攻之初,陸仲林得以繞南宮和縣城一圈,然後不得不向西撤退,經過22天的艱苦跋涉,傳回太行山。途中,各式各樣的官員離開了隊伍,最後整個省政府隻剩下一名書記梁玉然,他立即被陸仲林提拔為政務司司長。

随着中共内部摩擦日趨激烈,國民黨軍隊敵軍被擠出河北,陸仲林隻能離開太行山傳回洛陽,省主席和省政府到龐玨珞接任。後者還是第24集團總司令、河北省政府主席、省委廳長,在山西省林縣和河北省磁縣之間的山區打遊擊隊。

據省政府秘書長胡夢華介紹,國民黨軍隊當時在河北省仍有兵力,"占領了七區正定縣、第8區正定縣、九區吳橋和濮陽等幾個縣一小部分分散的村莊",但一直比較薄弱, "張玉辰、龔宏基、張國基、丁樹本4位行政專員都隻率領有限的安全部隊,東西跑,不守夜。是以,他向龐玦勳建議,"如果省會現在跟軍事行動,幫不了你,反而增加了你的負擔",最好離開洛陽省政府。龐欣然同意,直到1943年5月被俘。

此後,接任龐昱勳第40任軍長的馬發五世也擔任河北省主席。河北省政府一直留在洛陽,直到1944年。4月,日軍發動"一戰"攻占許昌,威脅洛陽,河北省政府遷往陝西省西安市,後遷至梅縣。

1945年7月,繼任省長孫連忠在梅縣就職。一個月後,日本投降,抗戰勝利,河北省政府先是回到西安,然後抵達鄭州,但最終未能回國,共産黨白熱化沖突打破了他們的希望。1945年10月,正準備接管河北的國民黨軍隊在邵被八路軍擊敗,前代理省長馬法上司起義。

河北省政府人員集中在新鄉,無法通過陸路傳回省内,隻能等待飛機空運北平,在該市的鐵獅墳墓臨時辦公室。直到1946年7月,河北省政府才重新将保定列入名單,結束了在省會的九年流浪期。但僅僅15個月後,随着共産黨戰争形勢的變化,河北省政府再次離開省會,遷往北平,最終跟随傅祖儀将軍和平改編了解放軍。

位于總督府大門的東側和西側,有一個品牌名稱的"門"。

行業與曆史之間的選擇

2019年9月,王總在香港《鳳凰周刊》發表的一篇題為《河北省的漂流》的文章中,詳細介紹了保定在新中國成立前後在省會石家莊戰敗的曆史。

1947年11月,解放軍華北軍區野戰部隊攻占石家莊,總司令朱德稱贊為"攻占大城市的創造",并說戰争"敵人動搖了保衛大城市的信心......我們自己對大城市更有信心。

1948年9月,解放軍占領保定後,《人民日報》的一篇社論稱贊"華北一座名城的收複......石家莊比人民更安全,保定永遠歸人民所有。可以看出,當時的保定和石家莊有着相同的資質,石家莊的特點是"大城市",保定隻是"大城市"。

20世紀50年代和60年代的保定。

火車開得很快,全靠着頭帶。省會是一個省經濟發展的上司者,選擇什麼樣的城市作為省會,直接關系到一個省如何定位其未來的發展方向。20世紀50年代,河北省委認為,擁有10萬人口的保定"缺乏建設工業産業的條件,未來不太可能成為工業城市","省會位于保定,難以适應新的上司任務",從1952年開始,一連串向華北局提出要求, 希望将省會遷至擁有27萬人口的"典型現代工業城市"石家莊,充分展現了河北省委對自己的期望。

1954年,中央政府準許河北省會改劃為石家莊,新省會建設計劃立即啟動。但一年後,1955年8月,中央因經濟困難,下達了"實行綜合經濟,反對一切浪費"的訓示,包括建設新的省會和遷都,河北省自1949年以來的首次搬遷嘗試結束了。

石家莊的老照片。

然而,河北省對工業資本的追求并沒有結束,甚至還沒有達到更高的水準。1952年,察哈爾省撤銷,省會張家口劃歸河北省。1955年,河河省撤銷,省會承德劃歸河北省。但這兩個省會城市都位于邊緣,在經濟發展上不如保定,自然不是河北省遷省會的目标。這一波行政調整浪潮鼓舞了河北省。

1956年4月,河北省委向中央送出了一份報告,建議中央将天津和河北省合并為一個單一的系統,天津是河北省的省會,其目光投向了比石家莊更大的工業城市天津。1958年2月,全國人民代表大會同意将天津市從中央直轄市改為河北省直轄市,4月河北省全國人民代表大會通過決議,将省會遷至天津。各種項目開工,左家新回憶道:"我院是該項目的先行者,直達天津,即承接了省會廳、會議樓、酒店等諸多建設項目。"

石家莊火車站,建于20世紀70年代。

河北省會位于天津9年,最終在1966年發生了變化,天津再次成為直轄市,河北省會調整回保定。但在當時的政治形勢下,省級機關可以回到保定辦公室,都看自己的實力。省委、省人委駐保定市,其他機關分散在保定市各地,以河北省檔案局原局長馮世斌為例,省衛生廳廳長駐宜賢縣;有的機關規模大,人員多,不得不分散幾個縣辦",省機械工業廳直接去了石家莊,省基礎設施局無處可去,把繩子留在天津繼續工作。

這種情況顯然難以維持,最終在1968年省會遷至石家莊。

具體來說,河北省在20世紀居然搬家11次,省政府移民的人數不計其數。這一切最終在1968年塵埃落定,石家莊成為全國最年輕的省會。

今天的石家莊市是一次性的。

雖然省會自那時以來沒有改變,但仍有未完成的起伏。1972年,河北突然萌生了主意,要求遷都回保定,最後因為周恩來總理下令"省會不能再動"而停了下來,成為20世紀河北省會漂泊的最後一幕。53年來,它一直沒有改變。

河北省有許多著名城市,清朝都城保定、唐山工業之鄉趙獨宣...各位全國知名的省會,最終落選于年輕的石家莊,雖然有機巧合,但也有趨勢,其間因果關系耐人尋味。

2016年保定市的一角。