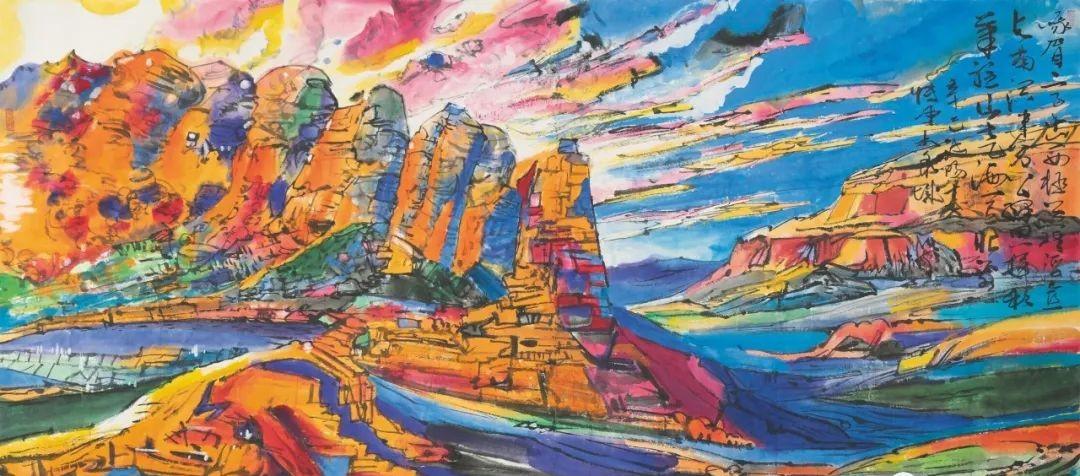

▲《驅山走海揮彩筆》 123*244 2001年

視訊加載中...

孫博文繪畫藝術漫談

作為全球化語境下的中國畫藝術,越來越呈現出一種世俗化、趣味化傾向。激情為欲望所冰結,精神為物質所窒息,最終導緻藝術創作對心靈家園和精神陣地的棄逃。而孫博文的繪畫幾乎都是情景與精神交融的,展現着自然與情感的互為存在,可以說他遵循了生命與藝術的根本法則。

▲《咫尺千裡》 69*170 2001年作

▲《 一念般若生》 122.5*122.5 2001年作

仔細閱讀孫博文的作品,你會發現其間顯現出人類認可自我生命價值的強烈願望,他以近乎荒誕的藝術語言全力地書寫着大自然的靈性。是以,他的畫面中可以讓自然與生命平行,因為人們如果失去對生命本源的關照,不可能産生舉世震撼的作品。

▲《鳳舞九天》 310*123 1998年作

孫博文作品中色彩和線條的表現極其強烈,甚至常用極反照的調子互相結構。他以潑辣的筆墨,大刀闊斧的表現給觀者展示了既富東方審美情緻又具筆墨境界的宏大氣象。他通過各種動感的色彩及光影的聚合、交織、重疊、擴散最終形成了充滿韻律和氣勢的畫面,通過從感性對氣息和氣氛的把握營造出個性化的藝術風格,支解了圖像的秩序,抛棄了傳統繪畫的荒寒蕭瑟,讓我們體會到自然和畫家内心的激情碰撞。

▲《浴火而生》 416.2*96 2000年作

另則,孫博文并不以追求具體形态為目标,而是表達自然形态的精髓,以内心情感強調内在真實,這點有别于那些僅僅靠複制對象的外在形式特征的表達。進而透過他神秘而富有詩意的色彩及筆觸營造出一種異常的畫境,有層巒疊嶂,有飛瀑流泉,純豔的色彩令人感到空氣和光線的律動,畫面中常常出現的火紅落日光線神秘且遊移。的确,他擅長用色彩營造空間的深度,記錄萬物蘇醒前的一刻,甚而将破曉前的瞬間化為永恒,展現出對生命的摯愛。

▲《丹山霁色明》 361*143 2001年作

本來人的精神本就蘊涵于自然對象,對于畫家表現一樣源于對于自然的發現;再則,自然表象的真實本身也是短暫易變的,而變幻的過程是抽象的。是以繪畫隻能通過形與形之間的動态關系組成對普遍性規律的認識,将關系表達作為主要的藝術表現内容,隻不過這種關系的表達己不再是形象塑造,而是打破具象時間和空間概念。從孫博文作品淋漓的、釋放的原始的描繪中,我們可以看到更多可能。于是,一種蓬勃的生命也是以出現,究竟是他自身在揮灑自然中的精神,還是自然本身彌漫的混沌與神秘無法得以辨析,但不管孫博文是否曾經這樣認知,絲毫不會影響他對生命意義的了解與表達。

▲《山水入禅心》 414*96 2002年作

現代文明的擴張,侵蝕了傳統鄉土社會原有的諸多寶貴品質,導緻了人類生命本能的衰微。孫博文的繪畫中充溢着對亂枝裂空,山間雲霧的激情擁抱,顯現出遊離于現代文明規範之外的原始活力。在我看來,孫博文的繪畫好似幻想中的迷局,人的靈魂在他的作品中很難找到出口,甚至會不經意中迷失。即使這樣,你卻無法拒絕孫博文繪畫裡蘊含着不容侵犯的剛毅,他甚至通過人在社會某些壓力下無法擺脫的存在痛苦,反複通過繪畫放大生命中孤獨的量感,我們無法回避孤獨,更何況孤獨也是人類最大的空間。但無論怎麼看,孫博文創造的世界都将是一個個即将實作的夢。

▲《天地之間畫禅意》 742*144 2002年作

孫博文的創作沒有預謀,他不停地給觀者無邊的自由和孤單。他甚至強調寂寞就是一種自由,隻不過寂寞的同時賦予了一份明朗,一種無際的放逐。一切的圖景即是無拘無束的熟悉,又夾雜着下意識的逃離,不妥協中卻透射出一種堅韌。同時,他的精神世界有一種遼闊和升騰,這些在他的作品中不時地湧現,空曠的天地間,孫博文會并不在意他者的位置,因為每個人都懷揣着一種渴望,回到原本的自己放任自己的思想。不知道是什麼力量讓孫博文有了這種感受,站在聖潔的天地之間,所有的苦難與疼痛變得崇高。

▲《心歸自然道自來》 409*143.5 2002年作

孫博文的繪畫讓我們逐漸看到“它是什麼”和“它不是什麼”之間的不可調和。緣由在于,藝術永遠無法充分表達自身意識的具體。當然,這些不是因為缺乏嘗試,所謂藝術的表達就是在事物内默默燃燒的沉澱物,藝術的生成就是憑着對這沉澱物的敏感變得更為遙不可及。孫博文的創作過程同時也表現瞬間,作為這一過程内部發展的結果,他創作中的張力和活力決定了自我實作的可能。換言之,他的創作告訴我們:無論什麼内容與形式,藝術從來隻想表現為一個目的:思想和身體的自由。他在自我實作的過程中不斷放大自由,這種自由賦予那些在晦澀年代中尤為難覓的實質,即我們也可以創造内在資源,将自身的内在組織起來以抵抗所謂迷失和無助。

▲《春煙含翠自芳菲》 222*96 2002年作

孫博文的創作實則在肯定一個取代現實并強調建設的可能。看似沒有任何内部沖突的建設,恰恰反映出在他的生命之中可以讓一切事物釋放出極端的壓力。對孫博文的繪畫藝術來說,他已經超越了一切感官認知,投入至人性的靈魂深處,極力地使觀衆看到潛藏在畫面中的诘問和思慮。再則,他的繪畫作品并非在描繪隐匿的自然,而是不斷突破試圖展現現實之外的另一種真實,這是畫家心靈狀态與自然景象之間的契合,進而通過繪畫擷取異常的空間幻覺。也可以說是用明度漸次變化和色彩漸次變化表現自然形象品質以及重量的幻覺,使自然空間向精神空間的轉換得以實作。他對于形的塑造以及色彩的強化乃至構圖上的主觀意識,處處閃爍着一種東方哲學意味,閃爍着東西方文化的智慧之光。這便是孫博文作品充滿蓬勃的生命力的淵源。

▲《彩墨畫出心中禅》 358*144 2001年作

孫博文以獨特的視角窺見了人們在日常生活中忽視的東西,并以一種極端個性化的語言,穿越了時空和不同文化的邊界,傳達出純粹本質的的聲音。(楊大偉,中國美術家協會理論委員會委員、浙江傳媒學院教授)

▲《但願人間意珠圓》 244.5*123 2001年作

孫博文作品欣賞

▲《岩栖谷隐心自閑》 219.5*96.5 2002年作

▲《惠風祥雲》 238*96 2002年作

▲《春煙含翠踏青來》 476*121 2000年作

▲《禅意山水雲霞裹》359*144 2001年作

▲《性靈之光》 795*144 2000年作

▲《雪浮雲端》 361*143.5 2001年作

▲《群芳競春》 365*71 2002年作

▲《安得大千複混沌》 228*96 2002年作

▲《 雲水禅心》 236.5*96 2002年作

▲《毫端生萬象》 118.5*118.5 1998年作

畫家簡介

孫博文(1938——2003),名九學,字博文,号汝陽山人,1938年出生于山東萊陽穴坊鎮西富山村,辛亥革命老人、中央文史研究館館員孫墨佛(曾任大元帥府參軍)玄孫,北派山水畫大師孫天牧曾孫,師從關友聲、黑伯龍、王企華、陳鳳玉諸先生。1958年考入山東藝術學院,1963年畢業,畢業後主動奔赴莒南縣文化館從事基層藝術文化的組織和教育工作。1978年,孫博文離開莒南回到故裡萊陽,最終定居青島。1979年,孫博文拜萊陽籍著名畫家崔子範為師,将崔子範簡筆大寫意花鳥畫技法移用到山水畫上,進而開始自創山水新貌。後又研習張大千先生潑彩潑墨畫法,融合創新,獨成一家。

孫博文先生一生緻力于中國畫的探索和創新,集詩書畫印于一身。作品無論是巨幅大構,還是鬥方獨幕喜劇,均筆墨雄健,氣勢磅礴;畫面率真自由,流光溢彩;特别是晚年創作了大量宏篇巨制,尺幅之大,數量之多,完全突破了正常的觀看路徑和思維模式;題材之豐富,用色之絢爛,又完全颠覆了中國山水畫的曆史積澱和傳統概念。孫博文先生的藝術成果是很特殊的,他對中國畫大寫意傳統的發展做出了突出貢獻。

2002年5月,孫博文先生在北京軍事博物館舉辦個人書畫展,受到了新聞界、美術界的關注。

2020年11月12日,“淋漓華章孫博文藝術展”在中國美術館開幕,一批孫博文大尺幅的作品展現。讓觀衆進一步認識這位生前不求聞達,畫壇了解不多的畫家。

2021年6月6日——17日,“淋漓華章孫博文藝術展”在山東美術館再次呈現,集中展出孫博文生命晚期的中國畫作近60幅,并圍繞此次展覽連續召開三次學術研讨會,先後有近百位專家學者,從全國各地趕赴山東美術館參加此次研讨,這在山東美術館乃至全國都是史無前例的。