整整40年前,中直機關黨委曾于1981年11月作出決定,在每年12月的最後一個星期日,舉行中直機關環中南海長跑比賽,按男女和年齡分組,取名次按參加人數而定,環中南海跑一圈全程為4800米,凡在35分鐘之内跑完全程的,均發給紀念品。

1981年12月27日,星期天,多雲天色。第一屆中直機關環中南海長跑比賽正式舉行。起止地點在府右街中央統戰部大門口。早晨8點開始報到。8點半男子甲組(55歲以下者)起跑出發,以後男子乙組(55歲以上者)和女子組間隔出發。那天參加比賽的有上千人,大多是各機關用車把人送來。團中央等機關還打着團旗、彩旗,氣氛相當熱烈。參賽者從府右街向北跑,到頭折而向東,過北海大橋,再掉頭向南,經南北長街,到長安街又西行,經過新華門,到府右街再向北至終點。參賽者所用時間不等,但都跑完了全程,達到了鍛煉身體的目的。

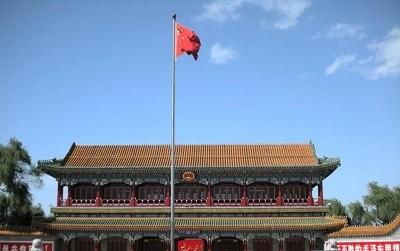

新華門是中南海的南門,新中國正式宣布成立前的1949年9月21日,代行全國人民代表大會職權、為新中國奠基的新政協會議在中南海召開,“中國人民政治協商會議第一屆全體會議”的會标和巨大的政協會徽就懸挂在新華門前,180名代表全國各黨各派各族各界的委員就是通過新華門前往中南海裡的懷仁堂開會,當時拍攝的那張照片也成為新中國在世界東方崛起的曆史影像。

中南海位于北京故宮西側,原名“西苑”,《燕都叢考》說:“西苑在西華門之西,門三,東向,門内為太液池。玉泉從北安門水關導入,彙為巨池,周廣數裡。”據《宸垣識略》所記:“燕京累朝宮室,自遼以前,記載無多。惟西垣之太液池、瓊華島,為金明昌中萬甯宮西園遺迹,乃當時别館所在。”“西苑在西華門西,創自金而元明遞加增飾。金時隻為離宮,元建大内于太液池左,隆福、興盛等宮于太液池右。明大内徙而之東,則元故宮盡為西苑地。”可見,中南海這塊地方,在金代即是皇家行宮,元代則成皇宮所在地,明以後至清代仍是皇家苑囿。

民國年間所出的《三海見聞志》說:“三海之稱,始于明季。”明代開始把西苑和太液池分為三海——南海、中海、北海。三海之分是由太液池上的兩座橋隔成的。蜈蚣橋之南為南海,金鳌玉橋(即北海大橋)之北為北海,兩橋之間為中海。《宸垣識略》說:清代“禁中人呼瀛台為南海,蕉園為中海,五龍亭為北海。盛夏荷香滿苑,冬則八旗禁旅習冰嬉于此。金時名西華潭,明又稱金海。”即瀛台、勤政殿、豐澤園在南海;瓊華島、五龍亭在北海;紫光閣、蕉園、懷仁堂在中海。中海裡有一涼亭矗立水中,路經北海大橋的人,都可以看到雲霞倒映水面,小亭宛在雲水之中。史料記載:“有亭出水曰水雲榭。石碣镌高宗禦書‘太液秋風’四字,即‘燕京八景’之一也。”

與已有800多年曆史的西苑相比,新華門就年輕得多了,新華門原名寶月樓,官家史書的《順天府志》記載:“樓建于乾隆戊寅年,有禦制記文。相傳高宗為香妃建此樓,令西域回部移住長安街,室宇即肖回部之制,并建禮拜寺與樓相對,名曰回子營。俾香妃登樓南望,如見故鄉雲。樓七楹。”按照此說,這座廣七間、高兩層的樓宇,是乾隆皇帝為其特别寵愛的香妃所建于1758年,至今已有263年了。

實際修建的寶月樓,是清代京都西南側皇城牆裡唯一的建築。而依《禦制寶月樓記》的叙述:“寶月樓者,介于瀛台南岸适中,北對迎薰亭,亭與台皆勝國遺址,歲時修葺增減,無大營造。顧液池南峰逼近皇城,長以三百丈計,闊以四丈計,地既狹,前朝未置宮室,臨台南望,嫌其直長鮮屏蔽”,于此可知,南海南側涉水而登陸,與皇城的紅牆之間,是一個東西向的狹長地帶,從“瀛台禁地”南望,既無亭台點綴,又無樓館遮蔽,顯得空曠荒疏而無安全感,故而起建寬廣的高樓,寶月樓正好隔南海與瀛台南端的迎薰亭相對。入于民國以後,才改名為新華門。

(瀛台入口處的翔鸾閣)

從史料上看,清代鼎盛時期,很多活動都在中南海即瀛台舉辦,《郎潛紀聞初筆》載:“順治丁酉科南北中式者在瀛台複試,題即為《瀛台賦》。”康熙以後的曆代皇帝暑夏在此辦公,《舊聞考》說:“清聖祖時,曾許奏事諸臣網魚于瀛台,世宗曾泛舟于此,高宗曾侍皇太後看煙火于此。”有清鼎盛三代之際,皇帝不僅在此避暑遊玩,節慶賞宴王公卿士,而且在勤政殿等處召見群臣,處理國務,在紫光閣接見外藩屬國使臣,歡迎出征凱旋回朝的将帥。中南海也成了滿清王朝的政治中心。

現今人們對中南海與晚清的關聯,較多知道的是光緒皇帝被幽囚于南海的瀛台。《三海見聞志》記載:“光緒戊戌以後,清德宗被幽于此。洪憲時袁總統俾黎黃陂居之,亦即其意。橋之東北西各有室五楹,相傳德宗幽居時,孝欽顯皇後派親信太監在此守護。”光緒在變法失敗後被長期幽囚瀛台多年,飽受慈禧所派看守太監的折磨,抑郁半生,1908年就死在瀛台的涵元殿裡。而熱衷洪憲複辟的民國總統袁世凱,也把表面上不肯附和的副總統黎元洪安置在瀛台居住,形同軟禁一般。

入于民國,袁世凱于1913年将總統府遷至中南海,将寶月樓辟為府邸正門,從此才改名為新華門。(李平)

版權歸原作者所有,如有不實或侵權,請聯系我們!

歡迎您随時向我們投稿、提供新聞線索,郵箱[email protected]

(責編:陳修)