再論“以史為鑒”

文 \ 安立志

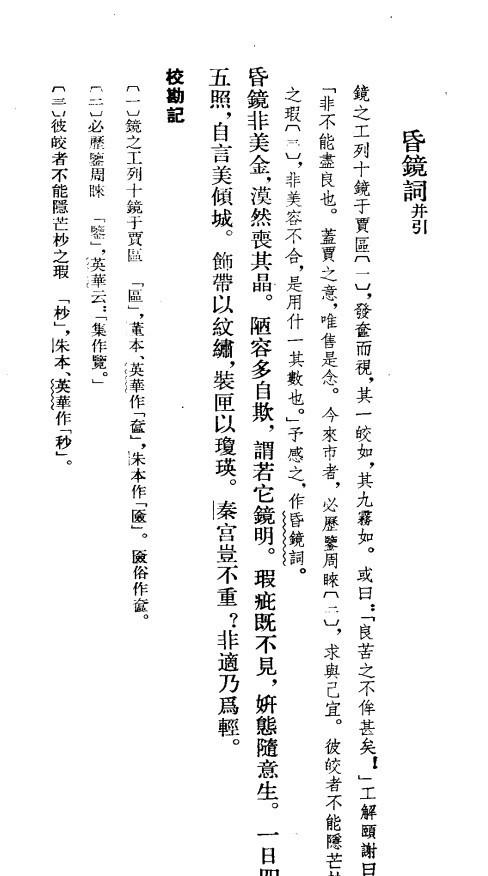

毋庸解釋,“以史為鑒”的“鑒”是鏡子,無論青銅鏡還是玻璃鏡,鏡子裡的人就是自己。鏡子有好壞之分,面容與鏡相,無損益,無扭曲,裡外一緻,就是好鏡子。正因如此,才有了劉禹錫的《昏鏡詞》(《劉禹錫集箋證》,上海古籍出版社,1989年,頁561),貌美的自然喜歡“皎如”的明鏡,貎醜的甯可購買“霧如”的昏鏡。唐太宗的“以銅為鑒”與“以古為鑒”,道理是一樣的,“以史為鑒”,也有“史”的選擇問題。李世民就非常介意“朕有不善,卿亦記之”(《資治通鑒》唐紀十二),于是打破了皇帝不得檢視“起居注”的前代慣例。

加籍曆史學家麥克米倫指出:“當人們像他們經常做的那樣談論‘适當的’曆史的必要性時,其真正的意思是,他們隻會選擇自己期待看到且喜歡的曆史叙述。”(《曆史的運用與濫用》,廣西師範大學出版社,2021年,頁145)“期待”與“喜歡”,顯然屬于人性的主觀而非史實的客觀,“假曆史”也是如此選擇的結果。

在皇權專制之下,作為史書作者,有直書與曲筆之分;所形成的史書,有信史與僞史之異,而且“古來唯聞以直筆見誅,不聞以曲詞獲罪”(《史通全譯》,貴州人民出版社,頁394)。是以,假曆史是不可避免的。作為統治者,也會對史實進行斟酌,進行選擇,既有要求記住的,也有要求忘記的;既有錦上添花的,也有佛頭着糞的;既有移花接木的,也有偷梁換柱的……歪曲與篡改之後的,隻能是假曆史。

史實的真實是首要的,意大利史學家克羅齊有一句名言——“一切真曆史都是當代史。”(《曆史學的理論與實際》,商務印書館,1982年,頁3)人們在引用這句名言時,往往把這個“真”字遺漏掉。梁啟超也強調,“曆史的目的在将過去的真事實予以新意義或新價值,以供現代人活動之資鑒。”(《中國曆史研究法(外二種)》,河北教育出版社,2000年,頁162)既是“事實”,又冠之以“真”,可見其對“假曆史”之擔心。

麥克米倫認為,曆史的濫用不可能避免假曆史,“創造一個對自己有利的甚至是虛假的曆史,以便使我們錯誤對待他人的行徑合理化”,或“當我們制造謊言或是隻從單一的視角出發書寫曆史時”,都屬于濫用曆史。(《曆史的運用與濫用》,引言)她在這裡使用了幾個“關鍵詞”,對曆史進行“創造”的結果,隻能是“謊言”——“假曆史”。

其實,在她之前,克羅齊就分析過三種“假曆史”,即國文性曆史、詩歌性曆史、修辭性曆史。麥克米倫是女性,行文比較婉轉,她把“假曆史”稱為“不好的曆史作品”,并零星列舉了幾種情況:

“那些不好的曆史作品,隻會告訴人們複雜曆史事實的部分真相。這類作品還會描述大量無法考證的曆史細節,……”(同上書,頁48)“當人們發現某些證據可能會挑戰他們所偏愛的曆史觀點時,他們會故意忽視甚至壓制那些證據。”(同上書,頁92-93)她變換了主語陳述道,“我們會通過歪曲過去事件的真相,來證明我們的行為總是正當的,而敵人總是錯誤的。”(同上書,頁123)這樣的列舉顯然失之不系統和無條理,不過,隻要認真思索一下,又似乎感同身受。

英國曆史學家霍布斯鮑姆曾指出:“為什麼所有統治者都讓年輕人在學校學習曆史?不是要他們去了解他們的社會及其變遷,而是要他們來贊許這個社會,為這個社會而自豪,要他們開始就是,或逐漸變成美利堅或者西班牙或者洪都拉斯或者伊拉克的馴服公民。并且這也适用于事業和運動。作為心靈啟迪和意識形态的曆史逐漸成為自我辯解的神話。”(《論曆史》,上海人民出版社,2021年,頁42)他沒有提到“假曆史”,然而,當曆史“成為鼓動人心的意識形态”之際,任意删改與取舍則是肯定的。

曆史,無論作為龜甲、銅鼎、竹簡、石碑或古籍上的遺迹,都是死亡了的客觀存在。一旦“以史為鑒”,即意味着賦予這些史迹以生命,那就有了如何對待史迹的問題。對曆史采取文過飾非、無中生有、偷梁換柱式的“創造”或“選擇”,當然是“假曆史”。如果一定使之“為鑒”的話,那它隻能是凸透鏡、凹透鏡或者哈哈鏡。“以史為鑒”,無論提醒自己,還是要求他人,都要擯棄假曆史。假曆史之于自己,“紅腫之處,豔若桃花;潰爛之時,美若乳酪”(魯迅語),頓時感到膨脹與睥睨;假曆史之于他人,或頭頂生瘡,腳底流膿;或螞蟻緣槐,蚍蜉撼樹,油然生出厭惡與鄙夷。

“畫工棄市”的故事并非曆史。毛延壽的人物畫很傳神,“醜好老少必得其真”。他本來是有能力向皇上提供王嫱的美麗“真相”的。隻因王嫱拒絕向其行賄,他出于一己之私,竟向皇上僞造了王嫱的醜陋“假相”。元帝被騙了,昭君出塞了,毛延壽被殺了(《西京雜記》,貴州人民出版社,1993年,頁44)。如果将畫工的作品比作曆史,毛延壽創作了“假曆史”,漢元帝相信了“假曆史”,于是誕生了一樁古代的外交悲劇,亦可見“假曆史”之危害。

不要忽視和低估“假曆史”的負作用,解體的蘇聯就是前車之鑒。一本《聯共(布)黨史簡明教程》影響我國既廣且深。俄羅斯曆史學家麥德維傑夫評述道,在這本書中“可以找到不少直接僞造和明顯虛假的論斷。”(《蘇聯真相:對101個重要問題的思考》,新華出版社,2010年,頁352)歪曲篡改曆史,也是蘇共喪失黨心民心,最終解體的原因之一。兩國國情不同,治理模式相似。今年是蘇聯解體30周年,不免想起杜牧的名句,“後人哀之而不鑒之,亦使後人而複哀後人也”。