我國是世界上文化發達最早的國家之一,報紙從産生到現在,至少也有一千餘年的曆史。在報紙産生以前,已有用語言或書信傳播新聞的活動。

一、自有人類便有新聞傳播

大約在一百七十萬年前,我國已有遠古的人類活動。這些原始人類生活在惡劣的環境裡,個人的力量不足以抵禦猛獸的襲擊,為了生存,他們需要進行思想交流、傳播消息,用以協調行動。比如發現猛獸,就呼叫夥伴前來圍獵或者及時躲避。于是,在共同的勞動生活實踐中逐漸産生語言和新聞傳播。是以可以說,新聞的本源是人類在自然鬥争和社會鬥争中發生的事實,自有人類便有新聞傳播。

原始社會沒有文字,社會上發生的新聞隻能通過口頭從兩個方面傳播出去:一是橫的方面,一傳十,十傳百,傳向四面八方;二是縱的方面,一代人一代人地口耳相傳。例如,有巢氏發明“構木為巢”;燧人氏鑽木取火,學會熟食;伏羲氏教人結網捕獸,馴養牲畜;神農氏嘗百草,發明醫藥;以及黃帝戰勝蚩尤,大禹治理洪水,堯、舜、禹實行“禅讓制”等等,這些故事就是經過長期的口耳相傳然後記上古籍的。它們的真實性雖然尚待研究,但是,這些口頭傳播,無疑向我們傳遞了極其珍貴的中華民族祖先早期的資訊。

二、遠古時代新聞的傳播和采集形式

古代文獻曾談到,堯、舜時政府在大路旁設立“進善之旌”和“诽謗之木”。旌是古代一種旗子,旗杆頂上有五色羽毛作裝飾。所謂“進善之旌”,就是豎一杆旗幟,讓人們在那裡向政府提出改善工作的意見。“诽謗之木”,是在路旁立一塊木牌,讓人們在那裡對政府提出批評。這可算是遠古時代新聞傳播的一種形式。

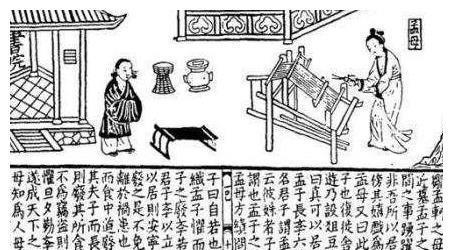

後來當我國漢字基本成熟的時候,新聞傳播有進一步的發展。《申報》早期主筆秦理齋,1922年在他寫的《中國報紙進化小史》中認為,早在商周之際,我國已有新聞事業的萌芽。說那時“政府已設定專官,春秋二季,出巡列邦,采風問俗,歸而上諸太史。”大體上今天傳下來的上古詩歌、國語、國策,都是當時新聞傳播的結果。我國其他不少研究新聞史的學者也同意這個看法,認為“采詩”和“采風”,就是古代的采訪活動。

翻開我國最早的詩歌總集《詩經》,裡面許多民謠生動地反映了我國從奴隸社會向封建社會轉變時期的新思想、新事物,也可以證明這一點。

三、孔子是我國第一個新聞記者嗎?

春秋戰國時代,我國開始進入階級社會。那時經濟繁榮,文化發達,群雄争霸,也促進了新聞傳播的開展。主要表現:一是從一般的口頭傳播發展為重視文字傳播;二是從民間的自由傳播發展為有組織、有上司的由政府派人專門采集。

當時政府設有太史、内史、外史、小史和禦史。這些史官有的侍奉在皇帝左右記言記事,有的參加國家政治、經濟、軍事、外交等各種會議,采集新聞,并把采訪所得及時公布或留為曆史檔案儲存。

春秋時期,儒家學派的創始人孔子曾經對魯國的編年史《春秋》作過一次删改和修正。這部史書對魯國的大事雖然隻記了個大綱或提要,很不詳細,可是它有明确的時間記載,是以,曾被人推崇為我國古代報紙的雛型。宋代王安石推行新法時,曾經輕蔑地批判《春秋》,說:“此斷爛朝報也”。有的人是以又稱《春秋》是我國最早的政府公報(“朝報”),甚至認為我國古代報紙起自《春秋》,孔子是我國第一個新聞記者等。這是缺乏科學根據的。

由孔子修訂的《春秋》,是魯國史官編寫的斷代編年史,主要是按曆史年序記事,屬檔案性質的文獻,當時并未公開發表、出版,它和報紙具有不同的性質和任務,是不能稱為古代報紙的。

但是,有些史書儲存着大量有價值的新聞傳播史料,倒是值得今天新聞工作者研究參考。例如,用曆史事實解釋《春秋》的《左傳》,不僅描寫了春秋時期諸侯國之間錯綜複雜的政治鬥争,記錄了我國古代觀察彗星、日食等自然科學方面的成就,還歌頌了晉太史董狐一些不畏強暴、秉筆直書的正人美迹,為後世新聞工作者和史學工作者樹立了良好的榜樣。《左傳》就值得我們認直學習。

四、公文書信和報紙的關系

劉邦建立漢王朝之後,承襲秦制,實行中央集權,但又分封許多諸侯王,讓各諸侯王在京設邸(即駐京辦事處),這就促使新聞傳播有了新的發展。據《西漢會要》記載,漢朝九卿之一的大官大鴻胪之下,設有屬官郡邸長丞。這屬官的主要任務,就是為當時各諸侯王在京設的邸吏,傳播诏令、章奏之類,以便他們及時向請侯或藩鎮通報消息。

漢武帝時,國土開拓,郵驿暢通,更進一步擴大了新聞傳播的範圍。過去,我國著名的新聞史專家戈公振說過:“邸中傳抄一切诏令章奏以報于諸侯,謂之《邸報》。”後來,有人據此認為,漢代已有邸報。可是,從戈公振提出這個問題至現在,仍未找到漢代邸報,甚至漢代文獻上也從沒有關于邸報的直接記載,是以,許多研究我國報刊史的人對此持否定的态度。

再說,從邸發出報于諸候的“一切诏令章奏”僅是邸吏向諸侯(藩鎮)個人報告的機要信,和那些能夠公開發表又為一般官吏與知識分子需要的文報不同。倘若我們把邸吏的一切奏報稱為古代報紙,那麼,早在漢前的西周已經建立邸制,那時的邸吏肯定也要向其上司奏報新聞消息的,他們的奏報豈不是也可稱為報紙嗎?顯然,報紙和公文書信是不能劃等号的。

但是,公文書信和報紙的産生有密切的關系。根據文獻記載,我國在秦漢時,朝廷已建立按日按月撰錄政事的制度。“每月朔且太史上其月曆,有司侍郎尚書見讀其令,奉行其政”(《後漢書》)。

漢唐朝廷各部府,每月也有各種上封包字材料,名目“錄報”。這種錄報雖然有一個報字,但實際上是各種議事的記錄、請示報告以及各種表報,僅僅作為檔案儲存。它仍然不是報紙,隻是邸報、邸鈔産生前與報紙較為接近的一種新聞傳播形式。

五、西漢時,古代報紙的産生已為時不遠了

西漢哀帝時,大司空師丹拟改革貨币,起草了一份奏折囑人抄寫。不料那位繕寫者多抄一份傳了出去,流播很廣,鬧得京都輿論沸騰。哀帝獲悉後十分惱火,結果将師丹罷官免職。

有的人問,那份傳抄出去的奏折能否稱為邸鈔呢?小編認為不能。因為它還未具備形成報刊的一些特點,比如沿用一個統一的名稱和統一的内容,按時間陸續刊行等等。當然,盡管那份傳抄的奏折不是邸鈔,從這個故事裡我們可以看到,西漢時人們已留心傳抄新聞,封建王朝也重視統制新聞,中國古代報紙的産生已為時不遠了。

新聞傳播是報紙的先驅,報紙是新聞傳播發展到一定階段上的必然産物。新聞傳播手段是随着社會政治經濟的發展而不斷改進的,它經曆了口頭傳播、文字傳播(簡牍、信件、官方文報)等階段,直到唐代才逐漸演變成為報紙“邸報”。自然,這僅僅是大緻的劃分,在報紙産生以後的實際生活中,口頭傳播和簡牍、書信、官方文報等文字傳播仍然存在。