科舉制度作為古代的“聯考”,能夠給士子們提供展現才學、進入仕途的絕好機會。以明朝為例,士子們如果經過院試、鄉試、會試,就将在會試當年的三月迎來當朝皇帝主持的殿試。殿試也稱廷試,以會試中式者為應試人員,以策文為考查載體。

策文可以說是殿試的核心。為什麼這麼說呢?看看《明會典》就知道了。《明會典》這樣記載殿試流程,禮部官員作為引導員,引導貢士入到皇極殿向北排隊,然後皇帝到皇極殿主持。對皇帝一番行禮後,執事官“舉策題案”、内侍官“以策題付禮部官”、禮部官禮部官發試卷。

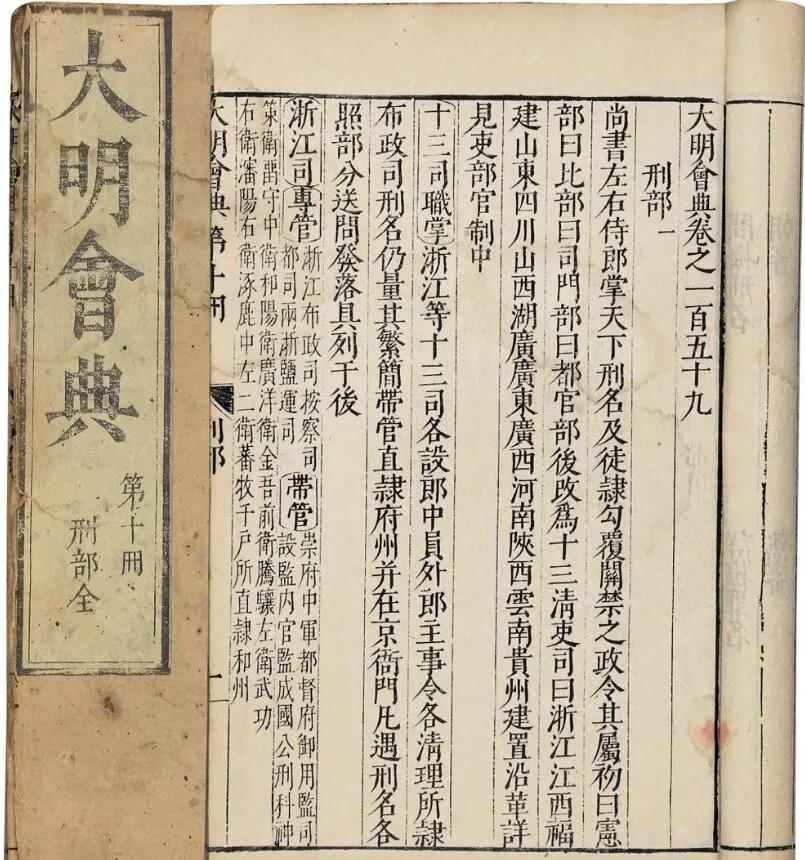

上圖_ 《大明會典》,記載中國明代典章制度,以行政法規為主的官修書,簡稱《明會典》

而應試士子叩頭後開始考試,針對性地對皇帝提出的策題進行論述,以此形成對策。皇帝出策題,士子寫策文,經過這一問一答,考試結果就出來了。

可見,策文是皇帝心中評判士子才能的一把尺子,是殿試中十分重要的一部分。那麼這策文是什麼呢?策文不是一種單向的文體,而是君臣交流的雙向文體,包括制策和對策,制策即皇帝出的策題,對策即是指士子針對皇帝撰拟的策題而抒發議論、提出建議和一種文體,總體而言,策文就是“帝有所問,士有所答”的應用文體。

那麼策文的主題和内容一般是怎麼樣的呢?

上圖_ 古代科舉 示意圖

策文的主題和内容

明朝的策文大多與時事政治有關,透過策文,不難看出皇帝尤其關注哪些國家事務,皇帝處理這些國家事務的态度又如何。這裡以洪武三十年的策文為例。

明太祖朱元璋當時關注到了教化和刑罰的問題,并且針對人情不一的現實狀況,更加傾向于施行刑罰。是以他在制策時雖然提及天子教化人民是遵從天命之舉,但轉而又以“古先哲王設以刑以弼五教”為例,指出古先哲王也做不到讓所有人都依從教化,是以又不得已要施行“五刑”,這很明顯就是在暗示考生肯定刑罰才能得到青睐。

那一屆的狀元也領悟到了這一點,在其對策提及先古聖王也不得不以五刑治國。

梳理明朝策文,不難發現統治者主要從政治、文化、經濟等方面制策。

上圖_ 朱元璋(1328年—1398年)

政治方面

政治問題自然是皇帝最關注的。本文拟以君臣關系為例。在嘉靖至萬曆間,由于君王怠政,君臣關系緊張,是以嘉靖和萬曆常常在制策中對士子們發牢騷,說這屆大臣不行。

到了明末,天啟和崇祯發現要處理的問題太多了,處處都要用人,于是開始表明自己“求賢”的願望。然而現實是士風不振,皇帝也無可奈何。請看崇祯七年制策:“今士習不端,欲速見小,茲欲正士習,複古道,何術而可?”意思就是說現在士風不正,士子做事急于求成且貪圖蠅頭小利,重振士風則是目前大事。狀元劉理順的對策就抓住了崇祯關注的重點,批判一些離經叛道,巧躐速化的士子已經造成了一些不良影響,認為要得天下之治必要先使得“士心定”。

雖然崇祯格外關注求賢問題,但終其一朝,崇祯都沒有實作求賢而得天下大治的願望。最後崇祯在煤山自盡前,還憤慨地留下一句:“君非亡國之君,臣皆亡國之臣!”

上圖_ 崇祯帝煤山自盡

社會文化方面

明朝皇帝制策,會關注社會問題,也會考慮加入與社會問題有關的禮義民俗等文化因素,這裡以成化年間的制策為例。成化十一年制策認為 “養民末重于制田裡、廣樹畜,教民莫大于崇學校、明禮義。”這裡以養民和教民并列,暗示兩者之間的聯系。筆者認為兩者關系是,先要養民,百姓的基本物質需求得到滿足,就要用學校來教授群眾知識和禮儀,使得民風淳樸。

而成化士子們撰寫對策,傾向于從選拔有才德的官員入手,讓官員來完成養民和教民的任務。狀元謝遷的對策就寫到,對于官員,要按時考功、考績,讓其憑功進退,因其績黜陟,以此完成養民、教民的任務。

上圖_ 謝遷(1449~1531)明代大臣,成化十一年進士第一,狀元

社會經濟方面

經濟問題也是明朝皇帝所關注的。明朝前期的策題一般有關田制,明朝中期的策題一般有關稅收,明朝後期鹽政問題則成為熱點。經濟問題往往不是孤立的,而是和一些緊要的社會問題緊密聯系的。這裡以嘉靖皇帝時期的制策為例。

嘉靖五年制策,嘉靖皇帝苦惱在奢靡風氣大行的社會下,自己雖然勸農桑,但百姓還是衣食益困。雖然提倡儲畜之政,但一旦遇到水旱等自然災難,百姓依然流離,一旦邊境有異動,就告稱兵糧耗竭。這是把握了社會風氣和經濟狀況的關系。

上圖_ 嘉靖皇帝,明世宗朱厚熜(1507年9月16日—1567年1月23日)

嘉靖八年制策,嘉靖皇帝提出了一個個社會問題,即災診存,民不安生,盜賊猖狂,邊方有動,向士子們發出了 “财充而食足,不知如此何可以臻此?”的疑問。毋庸置疑,如果這些社會問題不得到基本解決,明朝的财政狀況不會樂觀到哪裡去。當然,這是太平時期的制策。到了明朝中後期戰争漸漸頻繁,軍饷糧草的不充足又在制策中展現出來。

當然,士子們大多是學習四書五經,經濟知識儲備未必充足,提出的對策也趨于泛泛而談,但士子們還是敢于直接批判實際存在的社會問題的。

上圖_ 明代科舉考試

上文已經介紹了策文的主題和内容,那策文有什麼特點呢

1.功用性

功用性是策文的首要屬性,具體展現為策文是皇帝咨政問政的工具。策題往往包含着統治者對一些現存政治問題的思考,而士子們根據對策提出建議,自然也就給皇帝處理問題一些啟發。

2.時務性

明朝殿試中的策文皆為時務策,要求是寫一千字以上的“惟陳直述”的策文。士子們拿到試題,往往會結合自己的實際生活狀況舉例。這裡以正德十二年的狀元對策為例。這位狀元抓住實際,利用排比和對比手法,指出正德時期,州野、官職、禮樂、學校如舊,但民生憔悴,事功廢弛,民風奢侈,士習未端,社會靡廢,展現了敏銳的觀察力。

上圖_ 《明狀元圖考》

3.政治性

明朝以儒立國,故皇帝制策以儒家經義為基礎,且策題中暗含着一定的政治引導性。如永樂四年制策,将“明諸心”作為“臻其極”的條件,是以狀元林環抓住了明本心這個關鍵,迎合永樂帝的意願,指出“出治有本,在乎先明諸心”,而後論述科舉、田制等都不離這個中心。

在皇帝眼裡,臣子隻需依從皇帝的想法對答行事即可。是以在殿試中,尚未步入官場的士子如果在對策中忤逆聖上,是要冒着一定風險的。

上圖_ 萬曆二年(1574),畫中表現了明代貢院舉行考試的情景

4.文學性

由上可以看出,明朝的策文是一種公務場合應用的實用文體,那是不是就對文章的文學性要求不高了呢?實則不然。可以以對策為例探探究竟。從實際來看,在殿試中脫穎而出的對策,結構嚴謹,語言惟直,而又不失豐沛的情感。

結構方面,對策往往先抛出論點,再以總分、并列、遞進等方式引入論據,後又對上文小結,最後提出建議。語言方面,對策分為策頭、策項、策尾三部分,其中策頭的論點語、闡述語等,策項的論述語等一般需要凸顯對策的功用性、時務性、政治性,而尾谏語一般針對皇帝行為發論,往往需要展現文采、表陳心意,故于文于情都有文學方面的要求。

作者:夏祯 校正/編輯:莉莉絲

參考資料:《明代科舉殿試策文研究》.方濤.南京師範大學,2019

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源于網絡版權歸原作者所有