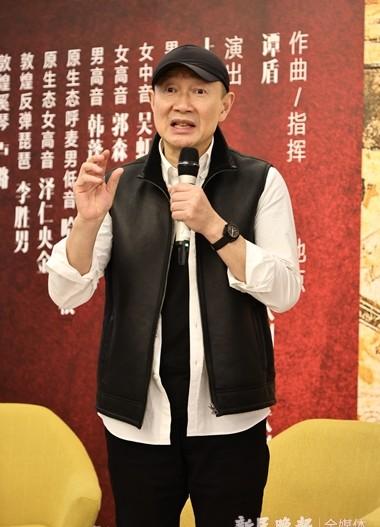

譚盾 新民晚報記者 王凱 攝 下同

今晚,由上海民族樂團與上海大劇院聯合主辦,譚盾創作的國樂《敦煌·慈悲頌》,将作為别克大師系列2022新年音樂會在上海大劇院大劇場首演。演出現場,敦煌反彈琵琶、鳳首箜篌和敦煌奚琴三件從壁畫中“走”出來的樂器,将用音符鋪就一條可以聽的絲綢之路。當中國傳統民族樂器一同奏響,千年前的敦煌古樂仿佛真正“活”了起來,揭秘塵封千年的繁華绮麗,再現絲綢之路的輝煌與燦爛。

敦煌遺音展現文化自信

不同于原先的交響樂版,本次國樂《敦煌·慈悲頌》由上海民族樂團委約國際音樂大師譚盾創作,耗時兩年時間進行“再創造”,在數十次往返敦煌采風學習的基礎上,借鑒融合了敦煌樂舞古譜與唐代宮廷音樂,突出中國古樂的音色韻味與音律特點。

劉宣邑演奏箜篌

《敦煌·慈悲頌》以敦煌壁畫與民間傳說為故事藍本,國樂版本共分六幕:《菩提樹》《九色鹿》《千手千眼》《禅園》《玄奘東歸》《彼岸》,以史詩的形式将壁畫的戲劇情節娓娓道來,通過民族音樂與千年壁畫的美妙共振,展現古老絲綢之路上敦煌文化的哲學思想、人文價值與道德規範,揭示中華民族的文化精神與文化胸懷,激活敦煌文化生命力。

上海民族樂團團長羅小慈說:“中國藝術發展到今天,跟時代緊密相連。國力的強盛,展現在對自己文化、音樂的自信,這需要有高品質的創作、演出。國樂的題材和内容可能是傳統的,但表達方式一定要是當代的。我們應該創作更多優秀的音樂作品,讓它成為展現中國文化的一個視窗。”

壁畫中古樂器煥發新生

對于上海民族樂團的演奏家而言,演奏敦煌古樂器也是一次全新的挑戰與突破。樂團二胡演奏家盧璐演奏的敦煌奚琴,可以看作二胡的祖先,但無論是從樂器的演奏手感還是外觀造型上,兩者都有着很大的差別。

“二胡是一個單音樂器,隻有兩根弦,而敦煌奚琴有三根弦,可以同時利用低音的兩根弦來巧妙地演奏出四度雙音的效果,非常有意境。”盧璐說:“這次我們選用了第一代的敦煌奚琴,在音律音準上它還不夠穩定,很考驗控制力和穩定性,但每當聽到這蘊含了數千年文化的聲音,都給我很強烈的代入感,希望将敦煌音樂原汁原味地展現給觀衆。”

李勝男表演反彈琵琶

樂團琵琶演奏家李勝男将在今晚演出中呈現敦煌壁畫中家喻戶曉的反彈琵琶:“敦煌反彈琵琶和我們平時演奏的琵琶有很大的不同。因為定弦的不同,左手的把位需要很長時間的适應。此外,在練習中我也嘗試習慣不同的演奏姿勢,琵琶原是豎抱演奏,而反彈過程中,我完全看不到琵琶左手‘品’的部分,通過不斷的練習才達到了如今可謂‘盲彈’的效果。同時,在本場音樂會中我也第一次上台表演樂舞,重制敦煌壁畫中的舞姿,對我而言是一次大膽的嘗試與突破。”

“在一比一還原敦煌壁畫鳳首箜篌的基礎上,音樂會中的鳳首箜篌加了一排弦,更加符合和友善了現代的演奏。”上海民族樂團箜篌演奏家劉宣邑說:“複原後的鳳首箜篌配上飛天舞,撥動琴弦時感覺自己就是那個演奏箜篌的飛天神女。”此外,男中音歌唱家沈洋、女中音歌唱家吳虹霓、男高音歌唱家韓蓬、女高音歌唱家郭森、藏族原生态女高音歌唱家澤仁央金、蒙古族原生态呼麥男低音哈斯巴根也将為觀衆帶來那“遙遠的呼喚”。(新民晚報記者 朱淵 )