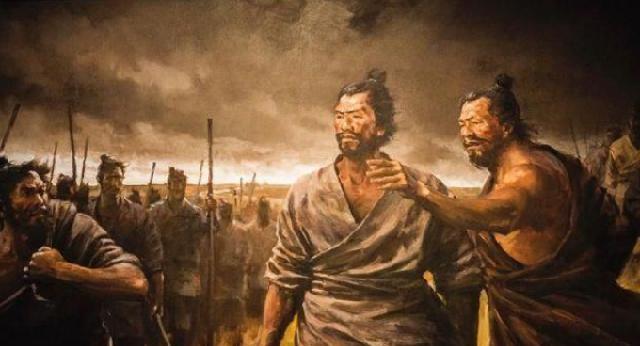

中學課本裡,有關陳勝吳廣起義的課文,相信很多人都背過。這場起義是中國曆史上第一次大規模的農民起義,從根本上動搖了秦朝的根基,也讓農民成為後世帝王相臣不敢小觑的力量。

但這場起義成功得很快,失敗得也很快。陳勝兵敗後在逃回陳縣的路上被殺,而吳廣的下場比陳勝更慘,且對其人其死,衆說紛纭。

從揭竿而起到兵敗而亡,才半年時間

秦始皇的昏庸殘暴想必大家都知道:為建造長城,招兵三十萬征民兵幾十萬;大興土木修建阿房宮,動用七十萬囚犯;到了秦二世,又開始征調幾十萬囚犯和農民,修建皇陵;再加上沉重的賦稅壓得人們喘不過氣來,春秋六國留存的王室們,早有謀反複辟之心,隻待一個時機。

陳勝吳廣揭竿而起,一呼百應,反秦之火立刻席卷全國。起義軍得到廣大農民支援,攻占大澤鄉後,隊伍越來越壯大,陳勝吳廣的野心也更加膨脹,将目标鎖定陳縣。由于陳縣本就一直存在着反秦力量,加上起義軍實力更強大,攻破陳縣并沒有太費力。

不到1個多月的時間,起義軍如此順利地拿下了多座縣城。這也令陳勝吳廣覺得成功取得天下指日可待。但他們雖有上司才能,卻對作戰和未來形勢走向仍然不夠深謀遠慮,也不夠有遠見卓識,兵敗得也很快。

起義軍其中一個任務就是拿下秦朝糧倉——荥陽縣的敖倉,這裡是秦朝儲備糧食的要地。但吳廣率領的大軍在此打了整整4個月也沒能攻克,士兵們士氣不再,人心惶惶。

這四個月裡,陳勝派出的起義軍一步步逼近鹹陽,令秦二世恐慌不已,立刻派大将章邯集結大軍反撲起義軍。春秋六國後室們均占據自己的地盤稱王,并沒有人願意向起義軍伸出援助之手。

面對章邯大軍的逼近,圍攻荥陽的起義軍們覺得吳廣這麼久都無所作為,應該立刻改變戰略,先抵擋住章邯大軍。但由于吳廣在這個關鍵時刻,無法與部下達成統一,将領田臧竟然謊稱得到陳勝指令立即殺掉吳廣,于是直接把吳廣的頭給砍了下來。

吳廣慘死,但荥陽的起義軍仍然沒能阻擋住章邯大軍的碾壓,當秦軍勢力逼近陳縣時,陳縣所殘留的主力已無力回天,起義軍四散而逃,陳勝也在逃跑路上被車夫所殺。至此,從起義到落敗,也僅半年時間。

為何田臧假借陳勝之命殺死吳廣,還得到獎賞?

田臧殺吳廣,為合理化自己的行為,竟然說是假借陳勝之命,這就很值得深思了。這說明田臧在動手前就認為這個指令可以服衆,也會得到陳勝的認可,否則他不會冒着這麼大風險斬殺起義軍之首的兄弟。

割下吳廣首級的田臧,“獻首于陳王”,而陳勝不僅沒有怪責他斬殺了自己的起義手足,還封他為上将,并讓他做令尹。這一操作也令起義軍内部将士心寒,加速了起義軍的失敗。

從陳勝厚賞田臧我們不難看出,陳勝對于吳廣被殺并沒有表現出驚訝和惋惜。是以田臧假借陳勝之命殺死吳廣,或許并不是找來的借口,而是确有此事。

陳勝稱王後驕橫自大,啟用新的親信,對過去同生共死的戰友妄自殺害,早已引起起義軍内部不滿。

且吳廣雖與他一起建立起義軍,但陳勝稱王後心态發生變化,一直害怕陳勝争權奪利威脅到自己。加上吳廣連攻4月荥陽都沒有結果,章邯大軍威脅将近,必須達成統一,集中兵力對付秦軍,情急之下才不得已下指令殺了吳廣。

為何是田臧動手殺吳廣?

司馬遷在《史記》中有寫到對吳廣評價道,“今假王(吳廣)驕,不知兵權’這句評價是從田臧口中說出來的。司馬遷在《史記.陳涉世家》中自己對吳廣的評價卻是用褒義詞,“吳廣素夫妻,士卒多為勇者”。

而對陳勝的為人表述中,都是他稱王後便驕傲起來,為人很武斷。但對于吳廣的驕橫卻沒有表述。由此我們可以對吳廣的為人推測一二,他并不像陳勝那樣驕橫自大、目中無人,雖然他的作戰才華一般,但為人上應該沒有什麼瑕疵,至少比陳勝更能夠獲得手下将士們的愛戴。

田臧所說的“今假王(吳廣)驕”并不值得深信,他殘暴的殺害吳廣更能看出他的為人,他這樣說更有可能是為殺害吳廣找到合理理由。而吳廣被殺後,軍中将士人心更加渙散,從側面反映出大家對于吳廣的死更多的是不滿和惋惜。

吳廣被殺,另一說法是田臧作為吳廣部下,有心篡位謀反。加上吳廣長久攻不下荥陽,田臧更是對這位上司不滿。于是借由作戰意見不統一,并且陳勝對吳廣也心存芥蒂,便殺了吳廣。

而他也如願獲得了陳勝的重用。當上了上将軍和起義軍的楚令尹(相當于宰相)。從這一說法來看,田臧動手殺吳廣也便說得通了。

小結:

吳廣沒能夠戰死沙場,而是被部下殘忍地割頭殺害。陳勝更是落魄,在逃跑的途中被車夫暗殺。曾經那個說出“苟富貴,勿相忘”的陳勝,卻在獲得權位後先抛棄曾經的戰友。而激勵很多學子的那句“燕雀安知鴻鹄之志哉”,卻以陳勝兵敗落荒逃離作為了注解。

陳勝和吳廣是為推翻秦朝殘暴的統治而起義,但自己卻也走向了秦王朝的道路,這也看出他們的局限性。理想很豐滿但現實很骨感,想要成就大業,需要的不僅僅是揭竿而起的魄力,更是需要堅定而沉着的心态,深謀遠慮和對未來走向的洞察。

因而或許沒有陳勝吳廣揭竿而起,也會有其他人這麼做。曆史必然會朝着這樣的方向發展,陳勝吳廣在特殊的時刻抓住了機會,于是在曆史上留下自己的名字。而他們缺乏的遠見卓識也讓他們成為了曆史上的昙花一現。