熟悉曆史的朋友們都知道王安石是我國曆史上傑出的政治家、改革家,挽救了北宋的社會危機,使北宋又維持了半個多世紀。那麼王安石變法的内容具體都有哪些呢?今天就讓我們選取幾個部分來探讨一下,深入了解王安石傑出的變法思想和經濟思維。

一、王安石的理财思想

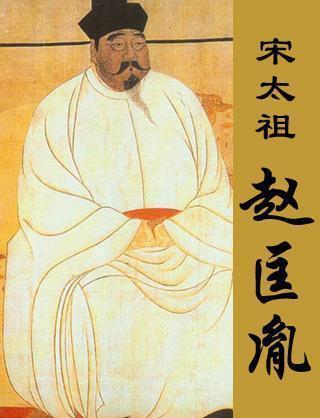

北宋初年,宋太祖制定了系列防弊措施來預防他所能想到的所有潛在危機,其後北宋曆代皇帝都認真遵守防弊之政,當代學者将之稱為“祖宗之法”。前期遵循這些措施确實起到了很好的效果,維護了北宋的穩定,但是到了中後期,防弊之政的弊端逐漸顯露,各種問題湧現,要想更長遠的統治,就必須進行改革。

關于改革的詳細背景,之前已經做過介紹,在此不再贅述。公元1067年,剛二十歲的神宗皇帝即位,年輕的皇帝正是熱血澎湃,想要大幹一番事業的時候,面對不可調和的社會沖突,宋神宗下定決心改革。在神宗即位前,就對王安石有所耳聞,對他的能力十分信任,熙甯二年(1069年)王安石被任命為參知政事開展變法。

由于變法是在熙甯年間進行的,是以王安石變法又被稱為熙甯變法。在此要說明的是,王安石被任為參知政事的次年底被提拔為同中書門下平章事(相當于宰相)全面推進變法事宜,從中可以看出宋神宗變法的決心和對王安石的大力支援。王安石改革的重頭戲在經濟方面,目标是扭轉國家積貧積弱的局面,改變目前政府财政常年赤字的尴尬局面。

傳統的士大夫們認為,天下的财富全都屬于國家所有,而且這些财富的總數隻有這些,為了解決國家的财政危機,就要從别的地方加強對百姓的搜刮以增加财富聚斂。相較于他們,王安石的理财思維就更加先進。王安石認為善于理财的人,百姓身上承擔的賦稅無需增加,國家财富就能夠富饒,這一思想貫徹王安石變法措施的始終。

具體做法為:“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之費”,即通過開發自然資源和人力資源來創造财富,總結起來分為開源和節流兩個方面。從中我們可以看出王安石高于同時期其他官僚的傑出思維,他在富國方面的改革就是以此思想為基礎并針對當時社會上的突出問題開展的。

二、熙甯變法内容——富國篇

首先在熙甯二年(1069年)七月頒行均輸法。以前北宋政府在征收賦稅時,往往指定各地上交一定數量的物品,但是有時候需要上交的物品并非本地土産,就需要花高價購買上交,費用自然落到了百姓的身上。而且政府每年的需求不定,具體執行起來就很不友善。

王安石針對這一問題,特設發運使一職掌握東南六路的生産情況和政府與宮中的需求情況,合理安排物資供應。同時撥給發運使一定數量的周轉資金,以便整個程式的正常進行。發運使根據“徙貴就賤,用近易遠”的原則進行,比如某地需要征收的物品價格高昂,就收取合理的貨币,到盛産該物品的地區購買上交;同時選擇距離較近、交通便利的地方購買。

此舉有利于減輕百姓不必要的負擔,也滿足了政府和皇室的需求,同時防止商人趁機牟取暴利,保證了社會生産的正常運作。王安石後來頒布的市易法同樣是通過政府的手段進行物價調控,在防止商人投機獲利的同時,使政府在調整差價的過程中獲得财政收入,是開源的手段之一。

熙甯二年九月,王安石頒行青苗法。此法在王安石任地方官時就已經局部推行過,取得了一定成效,此次便是在局部推行的基礎上向全國推行。具體方法為:将全國用來儲存糧食以備荒年之需的常平倉、廣惠倉等積存的錢谷作為本錢,在莊稼青黃不接,百姓生活困難之時向其貸放錢糧。具體數量根據民戶的戶等而定,戶等越高可借貸的錢糧數就越多。政府會根據借款期限征收相應的利息,由百姓随夏秋兩稅交還。

此舉主要是為了防止百姓在災荒之年被迫接受富商大賈的高利貸盤剝,是利民之舉。自然經濟下,農民的收成在很大的程度上取決于自然氣候,這就具有很大的不确定性。若遭遇荒年,不僅政府的财政收入要受影響,社會流民的數量也會增加,政府又要招收流民入軍隊,财政開支進一步加大。此舉既保證百姓基本生産,又增加了政府收入,從某個角度看,政府減少了本不必要的支出。

熙甯二年十一月,王安石推行農田水利法。此法規定各地如果需要興修水利,由當地政府計算工程所需的物料和資金,由該地的民戶共同出資修建,出資額根據戶等高下攤派。若民戶共同出資仍無力修建者,可以向政府借款,依照青苗法計息還款。此法有利于鼓勵水利的興修,這對于農業的生産發展是十分有益的,同樣為利民之舉。

除了以上的經濟措施外,王安石還施行了募役法、方田均稅法等措施,這些措施都是從增加政府财政收入、減輕百姓遭受的經濟剝削、充分利用人力和自然資源創造财富等角度出發的。雖然觸動了大地主團體的目前利益,但在一定程度上實作了王安石在改革之初制定的目标,北宋的整體經濟實力有所增強。

三、熙甯新法的内容——軍事、教育篇

王安石變法的最終目的是實作富國強兵,接下來我們來談談為實作強兵目标而采取的措施。主要從增強軍隊戰鬥力和減少龐大的軍費開支入手。王安石從變法之初便着手整頓軍隊,比如裁汰老弱,加強對軍隊的訓練等。熙甯七年(1074年),王安石推行置将法,這是針對更戍法出現的弊端而實行的解決之策。

置将法改變過去軍隊要定期更換駐地的做法,士兵不用輪換,其駐地固定下來,政府挑選有作戰經驗的優秀将領帶兵,平時要對軍隊進行嚴格訓練。此舉有利于軍隊戰鬥力的提升,将領對其麾下的士兵熟悉了,可以在戰鬥中更好地用兵,同時政府減少了軍隊調動時的開支。這在一定程度上改變了積貧、積弱的局面。

此外,王安石還在基層實行保甲法,此法目的在于逐漸用民兵代替雇傭兵,既可加強政府對基層的管理,又能減少政府的軍費開支。具體方法為:将百姓按戶加以編制,每戶若家中有兩丁及以上的丁數,要選取一人為保丁。保丁要按編制輪流在夜裡巡邏,維持社會治安,在農閑時要加強軍事訓練以提高戰鬥力。

置将法、保甲法的推行都在一定程度上展現了王安石節流的财政思維,其主要目的是為了增強軍隊的戰鬥力以抵禦外來入侵,實作吞西夏并遼的偉大藍圖。此外在軍事方面還實行了保馬法等,由百姓代政府養馬,還設定專門制造武器的機構----軍器監,提升軍事裝備。

為了選拔變法所需的人才并為變法制造理論依據,王安石在教育方面也進行了改革。比如對經書進行重新注釋,編成《三經新義》,此書的編制一方面是為了打破守舊勢力在思想方面的壟斷,另一方面是為了給變法提供理論依據,以更好地推行變法。王安石規定太學要以《三經新義》進行教學和考試,培養變法所需的優秀人才。

此外,他還對科舉制度進行改革,廢除明經科,重視策論的考試,規定科舉考試中經義科的考試要以《三經新義》為标準。很明顯,此舉是為了進一步擴大變法派的官僚基礎,增加對抗因循守舊派的勢力,志同道合的人才多了,新法的執行成效也就更大。王安石的舉措在思想界掀起了一股新流,影響深遠。

結語:

王安石變法是為了挽救北宋政府的統治危機,緩和尖銳的階級沖突,是以其本質仍是維護大地主階級的利益。這也注定其無法徹底解決土地兼并的問題,那麼百姓與統治階層的沖突就永遠不會消除。而且王安石在變法過程中觸犯了保守勢力的利益,變法派招緻保守派的猛烈攻擊,變法受到很大的阻力,加之變法本身的一些問題,熙甯變法最終失敗了。

但是我們不能由此否認王安石的個人功績以及他本人傑出的能力。比如變法措施推行以後,百姓遭受的剝削确實減輕了,也得到了一些利處。比如水利工程的修建灌溉了大量的農田,提升了糧食産量,百姓的經濟水準也有所提高;災荒之年有了一定的保障不至于輕易家破人亡。王安石銳意改革的精神激勵着後世的改革家無懼前行,很值得我們敬佩。

參考資料:

《臨川先生文集》

《宋史》