◎鄭培凱

我的老師史景遷過世了,帶領我進入學術殿堂,指導我學術生涯近50年的老師,在美國家中離開了人世。他走得很安詳,在睡夢中平靜地進入了他研究了一生的曆史世界,享年85歲。

1

我是他在1972年正式收的第一個博士生,跟随他研究明清文化史與中外文化交流,屈指一算,已經半個世紀了,時間過得真快,連我都已經邁入古稀多年了。回首半個世紀,師恩曆曆在目,看着窗外的山海平靜如太古,日升月落,秋去冬來,老師卻永遠離開了,再也聽不到他侃侃而談,跟我講述他的寫作計劃,評論剛讀完的小說,或是念誦一段詩句了。

我忝列老師門牆的時候,還是個不知天高地厚的文學青年,意氣風發,就像湯顯祖詩句說的“弱冠精華開,上路風雲出”。史景遷老師當時也才36歲,剛剛升任教授,是耶魯文科中最年輕的教授之一,正在撰寫《康熙:重構中國皇帝的内心世界》(又譯作《中國皇帝:康熙自畫像》)這本書。也許因為我是他的第一個博士生,他似乎不知道對我這樣帶有叛逆性格的學生需要嚴加管教,也許是因為我們都年輕,師徒關系有點界限不明。我稱呼他作“先生”,Mr. Spence,他叫我的名字Pei-kai,稱謂的方式符合耶魯的老傳統,但是他總是感覺有點别扭,跟我說,不要叫他“先生”,太正式,直呼Jonathan親切一點。

我是來自中國文化環境的學生,叛逆歸叛逆,規矩是要遵守的,還是一直稱呼他“先生”。直到我讀了四年博士,動筆寫論文的時候,他跟我說,你已經完全獨立了,我們平等相稱,是朋友的關系,直稱我的名字Jonathan,我聽着舒服一些。你們中國人不是有“亦師亦友”的說法嗎,這樣的關系讓我感到親切得多。他還舉了自己的例子,說他稱呼自己的老師Arthur Wright (芮沃壽)為Arthur,Mary Wright (芮瑪麗) 為Mary,十分自然的。從此,我就稱呼他作Jonathan,一直到他離世。

現在我懷念他,跟人提起他的名字,腦中浮現的卻是最早稱呼他的“先生”。或許年紀大了,人就愈趨傳統,逐漸接受了“一日為師終身為父”的念頭,畢竟到了最後,我們都會成為曆史人物,都一樣了。

史景遷先生非常注重因材施教,讓學生尋找自己的研究方向,發揮所長。我這個人興趣很多,是以他對我有點放任自由。後來我發現,他對不同的學生,會用不同的方式去引導,有時也很嚴厲,達不到他的要求,他甚至不給學生通過口試稽核。我個人印象很深的一次,是我們第一次見面,正式安排我的學業規劃。他說,我的中文比他好,解讀中文文獻史料,他不必再教我什麼,可是他可以教我如何找中文以外的相關資料,比如西方漢學研究成果、日本漢學成就,組織材料,捋清思路,呈現曆史圖景。

我在中國學術環境成長,從來沒有聽到過老師如此開誠布公,告訴你,他的知識結構也有欠缺,甚至不如學生。他說得很自然,同時告訴我,我們可以一起研究你的課題,如此我們師生學問都有進步。我猜想,他心中想的,是中國傳統所說的“教學相長”。這讓我一開始就覺得這位年輕的老師很謙遜,又十分坦誠,在他身上融合了中國傳統的“君子”與英國的gentleman風度,不卑不亢,不激不随,翩翩風度之中,蘊含了對人的親切。他有點像中國傳統讀書人的典範,在他身上可以感受什麼是“溫文爾雅”。我不知道這是因為他出身書香世家,耳濡目染了西方傳統的優雅,還是因為他喜歡中國文化,浸潤在理想化了的古代風雅之中,進而展現了這種性格傾向。

2

史景遷這個中文名字,是他撰寫論文期間,師從房兆楹先生,房先生給他取的名。房先生是明清史大家,和夫人杜聯喆一起,對西方明清史研究做出了重大貢獻。他們以英文編著了《清代名人傳略》(Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644–1912))、《中華民國人物傳記辭典》(Biographical Dictionary of Republican China)、《明代名人錄》(Dictionary of Ming Biography, 1368-1644)這三部皇皇巨著,為研究明清史的學者提供了最權威的工具書。史景遷景仰他們的學問,通過老師芮瑪麗的介紹,遠赴澳洲跟随房杜兩位明清大家問學,在他們指導下完成了博士論文《康熙與曹寅》。

史景遷曾寫過一篇紀念文章《我的老師房兆楹》,其中說道,“房先生永遠是循循善誘的偉大導師。”房先生給他取名“史景遷”,“史”的發音符合Spence開頭的子音,又聯系終身研究曆史的願望,“景遷”則是要他景仰司馬遷,學習中國曆史寫作的開山祖,成一家之言。房先生為他取了這樣響亮的名号,一定非常得意,因為這個英國學生真的锲而不舍,以畢生精力鑽研明清近代的中國曆史,而且成就了一家之言。

史景遷開始做博士論文,就是研究康熙曹寅的關系,反映皇帝和包衣家奴的親密合作,如何幫助中央了解地方政經與文化動态,探索大清帝國統治維穩的秘訣。他師從房兆楹,真是如魚得水,不但得到房兆楹傾囊相授,還因房先生和台灣故宮的負責人關系密切,是以史景遷通過這種特殊關系,得以最早利用故宮檔案看到康熙禦批奏折。在1960年代,台灣的故宮檔案還存放在台中,那是台北外雙溪故宮博物院還沒建起的時代,皇帝禦批奏折根本是不開放的,可是他到了台灣,庫房就打開給他去看,看到了康熙親自披覽的奏折,看到了康熙的手迹。

從史學研究的角度,他博士論文所用的第一手資料,是前所未曾披露,非常重要的第一手材料。過去沒有西方學者查閱過的康熙的禦批檔案,沒有人處理過康熙批紅的曹寅秘奏。他同時利用了一些研究《紅樓夢》的資料,如周汝昌的《紅樓夢新證》,其中許多關于曹寅的資料。一個皇帝,跟一個包衣的緊密關系,成了統治國家的機密管道。曹寅是康熙最親密的戰友,最可依仗的奴才,提供江南地區的第一手資訊。皇帝在北京可以得到江南地區的密報,等于他有一個心腹在江南,告訴他到底真正發生了什麼事情。從曆史專業的角度來講,這篇論文使用了原始材料,寫出康熙對江南情況的掌握,有一個直接通報的秘密管道,是研究清史的重要成就,很快就由耶魯大學出版社正式出版,奠定了史景遷的學術地位,而且留校任教。

後來他還用康熙檔案材料,配合相關文獻,假想康熙如何觀察世界,如何處理繁雜的國家大事,如何安頓勾心鬥角的後宮生活,如何擺平皇子繼承的問題。康熙是皇帝,是奉天承運的天子,可以呼風喚雨,移山倒海,收複台灣,平定三藩之亂,赫赫不可一世,但是他也是個活生生的人,七情六欲都有,也有每天要過的生活。他有數不清的煩惱,層出不窮的齊家治國平天下糾紛,真實的生活也是十分煩心的。史景遷寫《康熙自畫像》,刻畫出皇帝的“人間喜劇”,讓讀者看到一個有血有肉的皇帝,原來是一個立體存在的人,不隻是高踞龍庭的神秘天子。出版之後,不但展現了特殊風格的曆史寫作,而且在整個西方人文界造成了轟動,讓他們得窺紫禁城宮牆之内的秘密。

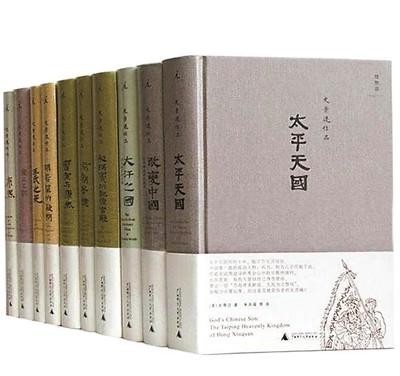

1966年史景遷出版了第一本學術著作《康熙與曹寅》,之後陸陸續續完成了14部有關中國的曆史著作,包括《改變中國》《康熙自畫像》《王氏之死》《天安門:中國的知識分子與革命》《利瑪窦的記憶宮殿》《胡若望的疑問》《追尋現代中國》《上帝的中國之子:洪秀全的太平天國》《大汗之國:西方眼中的中國》《毛澤東》《雍正王朝之大義覺迷》《前朝夢憶》等等。他的這些作品在歐美學術界,是研究中國近代史的重要專著,尤其是《追尋現代中國》一書,取代了早期費正清的中國近代史教科書,成為西方大學中國史課程的通用教程。

最有趣的是,他所撰著的曆史專題作品,一經面世,都成了市場流通的曆史類暢銷書,我和鄢秀主編的《史景遷著作集》系列,在中國也風靡一時,而且是長銷書,出版之後曆久不衰,影響深遠。

3

他退休之後的晚年生活,比較平靜安逸。在新冠疫情暴發之前,我每年都會從香港飛到紐約,然後開車一個多小時,到他坐落在耶魯大學郊區的寓所去拜望。有時他就戴着草帽,穿着幹農活的工作服,手裡還提着沾着泥土的花鏟,開門迎接我這個老學生。

史景遷很有意思,房子後面有一片很大的園子,喜歡做些園藝活,他喜歡種花植樹,不種菜,像個花農,春天一開始就穿戴得像個農民,到園子裡平整土地,剪樹莳花。我有時笑他是美國的陶淵明,他就很得意,每次要向我展示新開辟的花圃,又種了什麼新發現的花卉,有的是常年開的,有的是季節性綻放的,好像在經營花木營生一樣。園子很大,還建了一個中西合璧的涼亭,匾額上是張充和題的隸書“呦呦亭”,我說寓意好,出自《詩經·小雅》:“呦呦鹿鳴,食野之蘋。我有嘉賓,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。”

我們在亭子前照過不少相片,正值櫻花盛開的時節,垂垂一樹的紅豔在微風中飄拂,襯出我們相聚的歡笑,現在也隻堪回憶了。除了垂櫻,園中最美的幾棵樹是晚春盛放的山茱萸,矯夭向天穹看展,像明清山水畫中的高士,手持杖藜,迎風而立。他家園子後面還有一面斜坡,坡度很大,下面有一潺小溪,汩汩流過,造成一片原隰,他居然在那一片類似沼澤的隰地之中,平整土地,圍上樹籬,搞成了一個他戲稱“秘密花園”的隐秘空間。他們夫婦帶着我們攀爬下斜坡,涉過小溪,很得意地展示他們農活的傑作。史景遷有英國人比較内向的一面,做園子他很快樂,就跟寫書一樣,孔子天上有知,或許會改變他對樊遲的批評。

與他不熟悉的人,一般就隻看到他在講台上的風貌,講課非常活潑生動,做大型公開演講的時候,則風度翩翩,吐字如蘭,好像空氣中都浸潤了風雅。在公衆場合談文論道,他謙謙有禮,很善于跟人來往。可是他其實很喜歡躲在研究室或家裡,是一個很内向、很内斂的人。他樂于徜徉在自己的天地裡,不是讀書做研究,就是做園子。他太太金安平喜歡做菜,烹饪手藝高超,而且兼通中西廚藝。他們兩個人享受神仙伴侶的清福,偶爾也開放美好的私人空間,招待好友。他不像我的師祖費正清,每個星期四下午就把家中客廳開放,群賢畢至,長幼鹹集,是永不歇息的學術沙龍。這兩代的漢學領頭人物,個性不同,生活與社交形态也不同。

史景遷老師過世,是師母金安平打電話告訴我的,說他在半睡眠中就過去了。師母跟我說,她覺得人走得平靜,也是一種幸福。我也說,人到最後離世,沒有痛苦還是比較好。她告訴我,史先生卧床已經有兩個半星期了,是因為摔了一跤。他從三年前患上帕金森症,就基本不做農活了,除了看書,就是在園子裡散步,欣賞他們營造的花園。那一天他從園子散步回來,上樓梯時,一腳沒有踩好,人就摔了下去。摔得比較嚴重,昏迷了。好在家裡有一條狗,叫來叫去。金安平就出去看,才把他扶了回來。他清醒了以後,說沒什麼大礙,就在家休息,還吃了飯。第二天不行了,叫痛,趕快送去醫院,發現他肋骨摔傷了。再來就不太好,住加護病房。年紀大了,因為長期的病患,身體弱了,之後回到家裡休養。差不多兩個多星期之後,就比較平靜地走了。

4

有人說史景遷的史學著作,最出色的是文筆好,會講故事,甚至可能有虛構的地方,才把故事講得如此生動。其實,他從沒離開史料進行虛構,他和其他的曆史學者一樣,上窮碧落下黃泉,盡量找來所有的文獻資料,組織材料,安排如何忠實呈現曆史細節。通過對史料的深入了解,他開始想象具體的曆史場景,利用史料提供具體細節,進行細密的裁剪,讓曆史人物立體化,不但呈現人物的言行舉止,還呈現了人間處境,同時結合了宏觀的曆史環境。

《追尋現代中國》是他很受歡迎的一本書,The Search for Modern China,書名中的search反映他寫作的時候,他想要做的,就是在那裡“追尋”,是對人類處境的一個追尋,追尋他還沒有完全掌握的中國,追尋在歧路上追尋的中國,追尋知識所能引導的曆史了解。他對于知識有很濃厚的好奇,總在那裡追尋,在中國近代曆史中追尋未來的方向。他說過,從研究英國史轉到研究中國史是一個複雜的決定,顯示了他是一個尋求知識的人,充滿了對中國曆史文化的好奇與關懷。他研究中國近代曆史程序,感受中國人在天翻地覆的曆史變化中如何面臨艱難的人生處境。中國曆史引發他思考這些問題,也就是思考曆史的普遍性意義,思考人活在曆史中的追求及抉擇。

史景遷對歐洲文化傳統有很深刻的認識,他的西洋文學、西洋文化底子非常深厚,是以他有一種敏感度,他看中國的東西,對中國人的處境有着濃厚的曆史同情,而且是帶有超越性的、思考到人類普遍性的關懷。我覺得史景遷有一個曆史學家應該有的、最應該有的,可是很多曆史學家卻沒有的特質,這就是深沉的曆史同情,對人類處境的關懷。

他的著作充滿了對中國的關懷,而出發點是對人類處境的關懷,這也就造就了他的影響深遠。他的影響,在西方可能比在中國大。在中國,大家關注史景遷,主要還是看一個西方人怎麼讨論中國曆史。在西方,人家通過他的著作,比較了解中國整個曆史文化到底在摸索什麼,知道文化轉型中摸索的困境。其實,人類不可能清楚知道我們摸索方向是什麼,我們也不知道未來的世界會如何。可是你可以摸索,你可以追尋,你可以思考。你可以考慮它種種可能面臨的情況。一定會有困境,至于怎麼突破困境,希望達到什麼,希望什麼是比較美好的未來,則有待時間的驗證。史景遷的著作及其思想脈絡,就是通過曆史叙述,帶大家回到已經發生的過去,提供曆史處境的具體經驗,是一種心靈探索的回顧旅行,的确是一家之言。

史景遷把他對中國曆史文化的研究與了解,把中國人經曆過的苦難與挫折,以流暢優美的文筆,展示給西方的群眾,我覺得這是他最大的文化貢獻。這已經超越我們一般講的所謂職業性的史學成就。我們中國曆史的祖宗司馬遷,難道隻是一個堆砌排比曆史資料的人嗎?當然不是。他希望能夠究天人之際,通古今之變,成一家之言,這是我們對于曆史學家最高的一個向往,而史景遷也沒有辜負房先生賜給他的名字。

我覺得在精神追求上,他度過了一個很美滿的人生。日常生活上我覺得他也很滿足,因為他最主要的就是寫作、教書、培養學生。生活在一個象牙塔裡面,關懷着人類,關懷着人類的曆史,關懷着遙遠的中國,關懷着中國幾千年曆史累積到最後這四五百年。他也關心中國人的未來,希望他們生活得比較幸福。