蘇木山上的新“愚公”

董鴻儒,42年如一日紮根蘇木山,他俯下身、用汗水把荒山秃嶺抛進曆史,将綠水青山留給未來。

12月9日,在接到要去往烏蘭察布市興和縣采訪董鴻儒的任務後,我做的第一件事就是查閱相關背景資料。當看到董鴻儒剛到蘇木山時隻有18歲,我就在想,志在四方的年紀,究竟是什麼支撐他在一座荒山上堅守42年?帶着疑問,12月13日早上七點十七分的高鐵,一路向東疾馳50分鐘,我們到達了興和縣,直奔董鴻儒家而去。

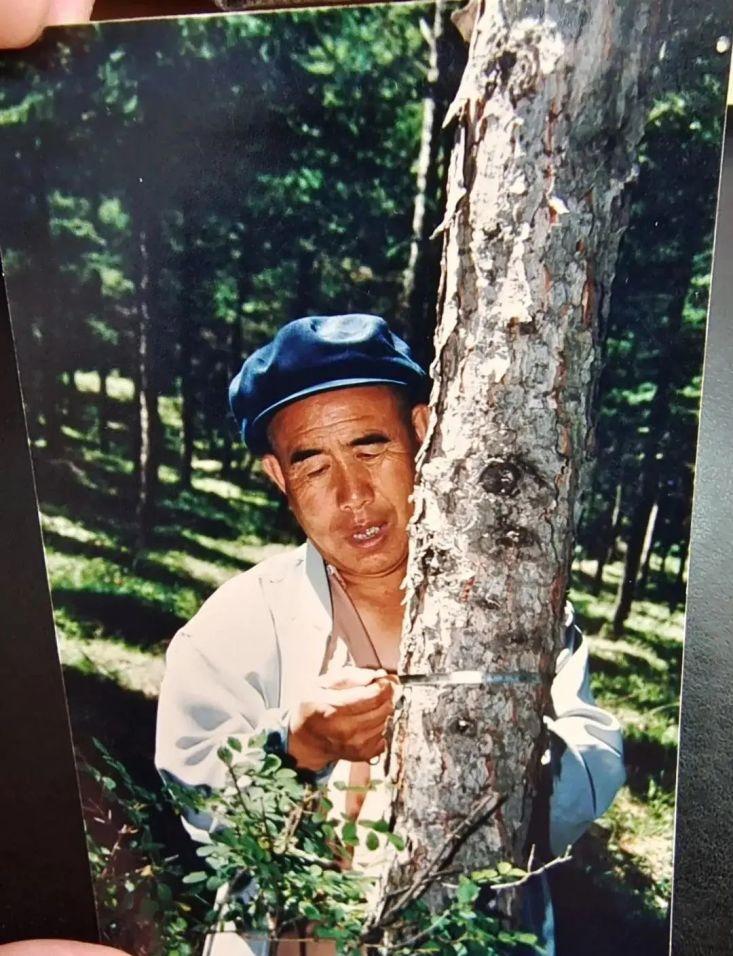

△董鴻儒

已是寒冬料峭,董鴻儒老人站在家門口迎接。他中等身材,背微弓但腰杆直挺,頭發修得整潔利落,眉須花白,左耳戴着助聽器,微微下陷的眼窩裡,一雙深褐色的眼眸,悄悄訴說着歲月的滄桑,粗壯厚實的大手堅定有力地跟我們每個人握手打招呼。看起來這隻是一位慈祥熱情的平凡老人,但他的人生又确是不平凡的。

1958到1999的42年間,董鴻儒帶領着蘇木山林場勞工,尋找樹種、學習育苗、“走山”種樹。概括起來短短一行,但傾注其間的,是董鴻儒從青春洋溢到華發叢生的15000多個日夜。這漫長的時光中,他帶領林場職工,栽種了3000多萬棵樹木,留下漫坡綠色奇迹。

42年中,幾次造林失敗,護林站即将被裁撤,董鴻儒步行兩天到縣裡林業局立下再戰三年的軍令狀;沒有合适樹種、一籌莫展,他遠赴千裡之外尋找樹種、學習技術;艱險狹長的羊腸小道走了無數次後,他帶領大家修起了能走卡車的大路;煤油燈的一豆微光映照過無數個孤寂難眠的夜晚,也是他四處奔波讓林場和周邊村落快速通電。他的工作是造林護林,但他真正做到的遠不止于此。董老說,是因為他的心中始終有夢,一個綠色之夢,而他深知這夢想不會自動變為現實,初心隻能用堅持去展現。

走出董老家,我們沿着蘇興公路進山。柏油闊路、蜿蜒回轉、一路上坡,山中植被從稀疏逐漸茂盛。十二月的蘇木山,高大的華北落葉松偉岸挺拔,挂滿冰雪的枝桠仍充滿生機。要爬山了,即使已經“全副武裝”,我依然驚訝于這裡的嚴寒。拿起登山杖、沿着兩米見寬的平整棧道向上攀去,董鴻儒老人當年栽下的林木濃密,擋住了陣陣寒風。沒過多久,在海拔2300多米的蘇木山最高峰黃石崖,漫坡林海、落日熔金的壯美畫面撞入眼簾。寒風呼嘯,口罩中的水汽讓睫毛挂上冰晶。恍惚間,60多年前董鴻儒老人行進在陡峭山路上的身影與眼前的景象逐漸重合,那時那刻,我了解了董老堅守,也找到了他之是以堅守的答案——不渝的熱愛,以及堅定的信念。

熱愛指明前進方向,信念轉化為行動力量。這個世界上,沒有哪個人天生不會享受,但總有人堅持着、再堅持着,甚至堅持一生做着一件事。而把每一項平凡的事做好,就是不平凡。

△馬雲平

我曾采訪過的另一位“愚公”馬雲平,20多年防沙治沙堅守家園,讓3700畝荒沙荒地變成綠色蔥茏的世外桃源。

△尼瑪

在阿拉善右旗塔木素布拉格蘇木恩格日烏蘇嘎查的戈壁灘深處,尼瑪母子兩代人在距離中蒙邊境線僅11公裡的地方,堅守了半個世紀。

董鴻儒、馬雲平、尼瑪老人,他們的崗位、經曆不盡相同,但他們對綠色、對家園、對國家的熱愛,都用堅守鑄就。他們曾是平凡的,但他們又都是不平凡的。這些不平凡的人,他們的一生除了光芒,還有多少是我們所沒有的?他們的經曆告訴我,每個人的一生注定要走過無數個平凡的日子,需要在找到方向後,付出無數次平凡的努力。我們也許無名,我們也許平凡,但雖渺小,卻不甘平凡,不懈追求,懷着信仰,踏着風浪。山再高,往上攀,總能登頂;路再長,走下去,定能到達。最慢的步伐不是跬步,而是徘徊;最快的腳步不是沖刺,而是堅持。

回望我的采訪曆程,像是小心翼翼掀起了他們人生之書的一角,可能隻是管中窺豹,但聽聞其艱難,更顯勇毅;知曉其笃行,彌足珍貴。

當這個世界上所有人都在擡頭仰望月亮,陷入不切實際的月讀幻術中,都在做夢尋夢、追求所謂不平凡的大癫狂之中,我有幸能夠與這些對峙過絕望也不肯退縮的孤勇者、這些懷揣浪漫理想主義的實幹家面對面。我像一個坐在旁邊鼓掌的人,但卻也在掌聲中尋找着自己的追求和方向,最終我從夢中醒來,撿起了腳下的六便士。我想,腳踏實地,走好每一步,才是不平凡人生的開端。

我一輩子就一個機關,蘇木山林場;一輩子我就幹了一件事,綠化蘇木山。

—— 董鴻儒

監制:山 丹

稽核:嶽 楠

編輯:佳 妮

記者:王 樂

聲明:内蒙古新聞廣播原創稿

轉載請注明來源于《内蒙古新聞廣播》官方微信