導讀:明朝曆史上,我們看到的最多的就是皇帝多麼奇葩,各種愛好就是不願意上朝理政;錦衣衛、宦官多麼兇殘腐敗;其實這都是皇帝無能和荒唐嗎?土木堡之變後明朝的士大夫集團一邊攻擊皇帝的不作為,另一方面享受這獨攬大權的風光。反正是事情沒辦好就推到皇帝身上,做好了是内閣為首的文官集團的努力,真是可發一笑。大明的帝王居然成了背鍋俠。

永樂之後文官集團的奪權過程

馬上皇帝朱元璋和朱棣時期,國力蒸蒸日上,國家向外擴張的欲望強烈。尤其是朱棣時期向東幹到外興安嶺、庫頁島;向南征服交趾,設定郡縣;向北數次北征蒙古;鄭和率領寶船七下西洋,向西一直到東非海岸。馬六甲内的南海成為大明的内海。

此時的皇權高高在上,無人可以挑釁。武将和勳戚在這個過程中屢立戰功,是以在朝堂上的影響無與倫比。這和符合一般王朝的發展過程。

朱棣去世後,朱高熾繼位。這位明仁宗可是偏向文官系統的。仁宗減少了對外擴張的力度,認為那是勞民傷财。這非常符合文官集團的口味,因為放棄擴張就意味着武勳集團會逐漸遠離朝堂。慢慢的就會像豬一樣的被養起來。那麼文官系統的春天就來了。仁宗繼位不到一年就去世了,宣宗朱瞻基繼位。

按說明宣宗自幼随成祖北征蒙古,應該是位有開拓性的君主。但是宣宗延續了他老爹的計劃,不但的收縮擴張步伐:南面從交趾撤軍,耗費大量人力物力的交趾就放棄了;北面的前線,收縮到開平衛以南。雖然縮短了後勤補給線,但是把戰略縱深也喪失了。使九邊真正成為了邊關,遺害無窮。打垮鞑靼後,徹底放任蒙古不管。造成瓦剌從容的統一蒙古,為後來的土木堡之變埋下了隐患;海洋方面,在七次下西洋後終止了對大海的探索。啰嗦這麼多就是意味着大明的國防政策的改變,武勳集團逐漸沉寂沒有了用武之地。結果就是,皇帝依仗與文官集團打擂台的武勳集團徹底落寞。文官集團迎來了難得的春天。

土木堡之變後,文官的天敵被一掃而空

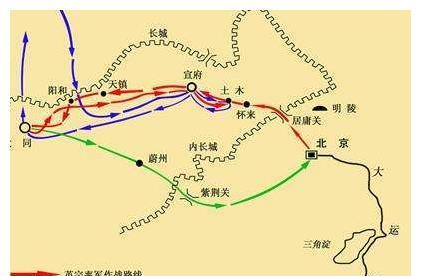

土木堡之變,大明積累的名将如英國公張輔、成國公朱勇、泰甯侯陳瀛等幾十位大明能征慣戰的名将被一掃而空,精銳大三大營全軍覆沒。關鍵是這些名将由于英宗和王振的亂指揮,死的一點意義都沒有。大明再也無法主動出擊蒙古,從此以後大明的邊關任由蒙古人來去自由。從這一點上說,明英宗其罪難恕。他的輕率和荒唐可以說是大明由盛而衰的轉折點,從某種意義上來說和唐朝的安史之亂有一拼。

能幹的武勳消失了,剩下的武勳都不堪大用。皇權開始衰微。内閣和六部已經成為決定天下大事的絕對權力機構。連兵權都落到了文官集團的手上。皇帝的旨意如果不通過内閣和六部的認可,那樣的中旨是無效的,沒有人遵從。文官系統按照自己的意願起草诏書,然後讓皇帝審批後執行。如果皇帝不同意,那就再次重新起草皇帝的作用誇張點說已經類似橡皮圖章,這樣的皇帝還有什麼意思?總說皇帝不願意上朝,内閣和六部都把工作做了,皇帝還有什麼意思?

在土木堡之變前,文官們盡管已經很有勢力,依然有武勳集團作為強大的政治勢力幫助皇帝維持皇權的獨立。皇帝可以按照自己的意願行事。但是土木堡之變,這股勢力被一掃而空。文官系統把持了整個大權:明景帝的兒子死了,有官員反而上疏叫好。因為這個太子不是文官認可的;正德皇帝想者南巡或者出關,文官不同意;嘉靖嘗試收回大權,宣告失敗;萬曆想立太子,文官們也插手反對。你說人家皇帝想立誰為太子,你們管得着嗎?反正都是你們說了算。有時候也很同情明朝的皇帝,皇權被壓制的這麼厲害。難怪明朝中後期除了許多有怪癖的皇帝,不喜歡上朝,消極怠工呗。

明朝文官集團借助科舉制這個取官方式源源不斷的壯大自身,明朝的吏治是否清明,我們隻能相信文官的操守。這就相當于文官集團既是運動員,又是裁判員。如果發生了大的失誤還可以推到皇帝這個背鍋俠身上。

更關鍵的是文官系統監守自盜。明朝初年,朱元璋為關照家境貧寒的讀書人可以免除錢糧。但是到了中後期,文官系統利用這個漏洞把範圍擴大到全部的有功名的讀書人。隻要考中舉人,那麼士紳就不再繳稅。無數讀書人一夜暴富,很多貧民把自己的土地依托到讀書人名下。這樣農民就除了向舉人老爺交一些地租,國家的稅就免了,這就叫投獻。随着當官的越來越多,明朝的稅收範圍就越來越少。國家為了維持開支,不得不在有限的自耕農身上增加賦稅。自耕農的壓力越來越大,最後隻能起義。貪得無厭的文官系統不管這個問題,總是指責明朝宗室占用龐大的錢糧。其實終明一朝,文人投獻和明朝分封宗室的龐大支出,始終是在大明王朝的身上如同螞蟥一樣的吸血。

宦官、錦衣衛的作用

皇帝要想發出自己的聲音,需要有自己的力量。武勳集團失去作用後,那隻能依靠天子親軍錦衣衛和家奴宦官。雖然有前朝漢、唐宦官作亂的舊例,但是被卡的難受的皇帝哪怕是飲鸩止渴也得把這杯酒喝下去。

是以皇帝明知不是最好的選擇,依然不得不依靠内廷勢力對抗文官系統。于是司禮監的權利越來越大,甚至可以替代君王批紅。在加上後來的東、西廠的廠衛的設定,内廷勢力暴漲。

而錦衣衛作為皇帝親軍,誕生之初就是為皇權服務的,為了監視、偵查、鎮壓官吏的不法行為。錦衣衛,聽名字就知道最初隻是一個衛的編制。按照明朝軍隊的設定,也不過五千人。但是随着皇權的需要,在明朝中後期擴充到數萬人。

内廷勢力和錦衣衛都依附君王而生,是明朝皇帝用來對抗文官系統的工具。從曆史來看,内廷和錦衣衛做了很多壞事。但是文官系統把皇權壓制的這麼嚴重,不能要求皇帝不反抗吧。

在失去武勳集團這個支點後,内廷勢力和錦衣衛就成為了皇帝制衡文官系統的唯一手段。

我是曆史縱橫帝,歡迎您的關注;如有瑕疵,勞煩斧正。