網友們好,非常感謝朋友們打開小編的文章,我将一如既往的給大家開誠布公的分享一些知識和看法,如果說接下來的内容哪怕能對您産生一些小小的快樂,筆者将不勝榮幸!

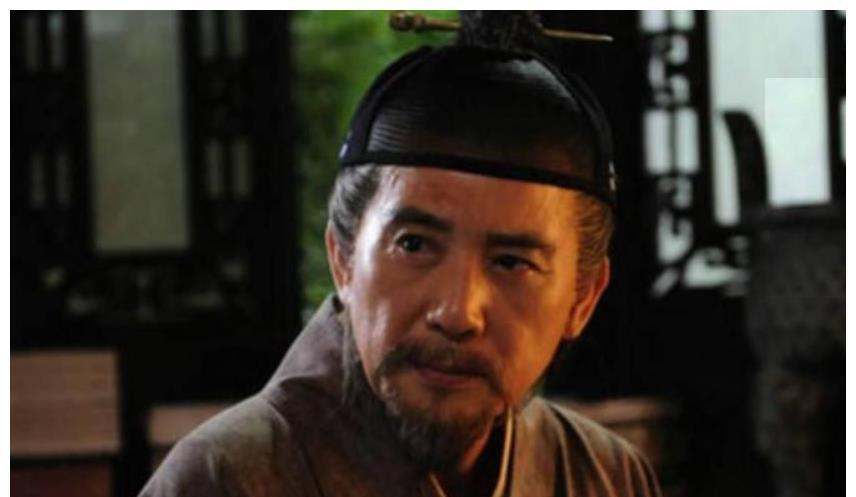

對于曹操,有人認為他狡猾無比,有人被他的才情和容才的胸懷所折服,于是有了“枭雄”這個詞作為曹操的标簽。而談起明代的魏忠賢,幾乎99%的人都毫不猶豫大呼“奸臣”、“壞人”、“十惡不赦”、“大貪官”等。可不為大衆所知的是,當朝的君主在臨終之前還不忘告知其弟,魏忠賢是可用之人,這足以說明魏忠賢并非是一無是處而是有可取之處。

不可否認,魏忠賢為了權力利益,确實不擇手段。但是,他也曾慧眼識珠,識才用才惜才。當所有人都放棄了熊廷弼的時候,魏忠賢卻拉了他一把并加以重用。無獨有偶,魏忠賢還力薦過孫承宗等有賢能之人。在他在任期間,天下相對平穩太平,可見其有不可否認的功勞。

每個朝代都有開國的皇帝也有滅國的君主,崇祯繼位後馬上就“新官上任三把火”,第一把火就燒到魏忠賢的身上,魏忠賢從此背負罵名成為了曆史。按理說,大奸臣被除掉之後,朝廷應該是一片明朗才對。然,非也。魏忠賢在時百姓安分守己,魏忠賢不在的時候,崇祯統治的後期,百姓起義造反送走了一個朝代。個中的原因究竟何在?

原來,魏忠賢曾通過大量征收工商稅來充裕國庫補充軍糧,以此增強國防實力,鞏固國家安定。而當魏忠賢死後,取而代之的是東林黨,與魏忠賢的理念不同,他們執意反對國家向“百姓”收稅,而且取消了各類曆來的工商稅、礦稅等。這裡的“百姓”僅包括了資本家、商家老闆等,而占大頭的農民卻連年賦稅加重,百姓怨聲載道。最該交稅的免于稅收,最交不起稅的人卻要背負沉重的賦稅壓力。

窮則變,百姓一旦連基本的生存都得不到保障,有朝一日,最後一根稻草倒了,總會有人起義造反。如果農民安居樂業,有飯吃有日子過,誰願意揭竿起義過着膽戰心驚的起義軍生活,而一旦基本的生活得不到保障,破罐子破摔,甯願起義犧牲也不願活活等着被餓死,這就是明代後期的民變之根源。

一代君主,崇祯皇帝面對國之将去,無可奈何而充滿絕望,不禁大歎:亡國的是一國之臣非一國之君啊!是的,憑心而論,崇祯确實是明君,嚴于律己,用心治國,亡國的人确實不是明朝的君主。

與此同時,當朝太監曹化淳感慨到,如果魏忠賢還在,事情不至于發展到這個亡國的地步。其實從崇祯皇帝對魏忠賢的遺骸收葬,可以看出他是肯定這個臣子的功勞的。其實,無論曆史如何寫“黑”魏忠賢,不可否認的是明朝并非因為他而滅亡,無論曆史如何寫“白”東林黨,明朝的滅亡事實就是離不開東林黨的“過”。