丹書鐵券,也被稱作“丹書鐵契”,或者“金書鐵”,它是一件跟免死金牌作用相同的東西。早期的時候,由于鐵制牌子上的牌文是用紅色筆墨書寫而成,才得此名。并且,在唐朝時期,制作工藝變為了鐵牌鑿刻字迹,并嵌入黃金,是以,也有了“金書”的名字。

其實,免死金牌的稱呼是民間流傳的,主要在于丹書鐵券的功能強大。它是皇帝用于表彰那些對國家有着特别貢獻的大臣們,比如:開國元老,或是開創盛世的功臣等等。可以說,這是一種至高無上的榮譽,是國家對于這些大臣以往功績的一種肯定,而給予他們子孫的一種特殊優待。這些功臣之後,如果犯了什麼錯事,可以直接依仗丹書鐵券獲得免死或免罪。

不過,它也不是無限使用的,一般都是有次數限制的。

由于,丹書鐵券是可以子孫世代相傳的,是以,一般在用到的時候,可能已經過了幾十年了,為了預防假冒,丹書鐵券一般會一分為二,被賜人和朝廷各留一半,以作防僞之用。

丹書鐵券最早出現在西漢時期,那時候,漢高祖劉邦為了犒賞有功的大臣,特賜給丹書鐵券,以表其功。他“命蕭何次律令,韓信申軍法,張蒼定章程,叔孫通制禮儀;又與功臣剖符作誓,丹書、鐵契、金匮、石室,藏于宗廟”。其中,的“符”也就是通常所說的“契”,即皇帝與功臣、重臣之間信守的憑證。

不過,在最開始,丹書鐵券可沒有什麼免死的功效,它隻是一種表彰,功能跟現在的榮譽證書、勳章等差不多。但是,到了南北朝時期,丹書鐵券就開始具有免死功能了,比如:一國的皇帝在收複它國勢力的時候,為了表示友好,為了表達誠意,則會賜給對方丹書鐵券,以作為對其人身安全的一種保障。

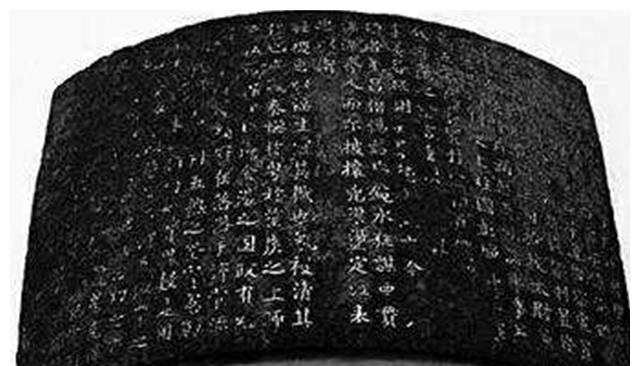

目前,在我國現存的,最早的丹書鐵券來自于五代時期,它是唐昭宗時期,獎賞錢镠将軍讨伐董昌所立下的戰功而賞賜的,目前此物被珍藏于我國的國家曆史博物館内。這面丹書鐵券形狀類似于古代的瓦片,長52厘米,寬2.5厘米,高30厘米,并且,在上面刻有350個楷書金字,主要記錄了戰争的具體時間、經過,以及賜予鐵券的皇帝書名等等。

此外,還有非常重要的内容,就是關于“免死事宜”的描述文字。在這塊丹書鐵券中,明确寫了:手持此鐵券的人,如果犯了罪責,錢镠本人可以免死九次,他的兒孫們則可以獲得三次免死資格。根據沈德符《野荻編》中的說法,“所謂免死,除謀反大逆,一切死刑皆免。然免,後革爵革薪,不許仍故封,但貸其命耳”。也就是說,雖然免死,但是,謀反之罪卻不免。

在宋朝、金朝時期,基本沿用了唐朝關于鐵券的相關制式,而且,到了明朝的時候,對于丹書鐵券更是進行了等級的劃分,賞賜也将分等級進行。根據相關的曆史資料記載,朱元璋時期,曾賜予丹書鐵券數面,其中,公爵有六面,侯爵二十八面,後來,又給公爵追加了兩面。到了朱棣篡權登上皇位之後,他對建立功勳的功臣,也賜予了數面丹書鐵券,但具體數面不詳。

通常情況下,丹書鐵券上的内容可以被分為四個方面:

首先、就是賞賜者和被賞賜者分别姓甚名誰,官職、爵位,以及所在地等基本資訊;

再者、就是要記錄上被賞賜者的主要功勳、成績,也就是說,為什麼會對其進行嘉獎;

第三、主要是皇帝對其的承諾,皇帝答應要賞賜什麼,在這些内容上會記錄的清清楚楚,其中,最為重要的内容當屬免死或免罪的相關條款了;

最後、就是皇帝的誓言,寫上這個内容,就如同給這面鐵券賦予了法律的效力,說明這面丹書鐵券是皇上所賜,是合理、合法的存在,也是具有法律效力的物件,更是受到國家法律條款保護的“聖物”。

通常,在丹書鐵券的制作形态上會分為兩種:

一種是圓筒形狀的,經過刻字、鑲金之後,被平均分為兩部分,一半給到皇室的内務府儲存,一半給予被賞賜者自己保管,在使用的時候,隻要兩塊合二為一,就是真品,否則就是赝品。

還有一種形狀是瓦片形,與圓筒形丹書鐵券不同的是:這種瓦片形的丹書鐵券是不被分割的,制作完畢之後,整面交給被賞賜者,而朝廷則隻是進行相應的文字記錄,并不留存任何物件。

參考資料:

【《野荻編》、《後漢書·祭遵傳》】