六國苦秦久矣,始皇既沒,陳勝吳廣舉起反叛的旗幟,六國遺族紛紛雲集響應,天下共伐暴秦。楚漢相争,垓下城破而項羽自刎,劉邦登臨帝位,因為他之前受封的是漢王,是以改國号為“漢”。為何在劉邦即位後,手底下的六國遺族不僅沒有像對秦朝那樣反對,還大力支援呢?

一、窮兵黩武積怨已久,休養生息天下歸心

“天上天下,唯朕獨尊”

,秦始皇嬴政,他是首次完成中國大一統的政治人物,也是中國第一個稱皇帝的君主,

“奮六世之餘烈”

,他完成了前輩先王百餘年的夙願,小小的“王”滿足不了他,

“朕,功高三皇,德邁五帝”

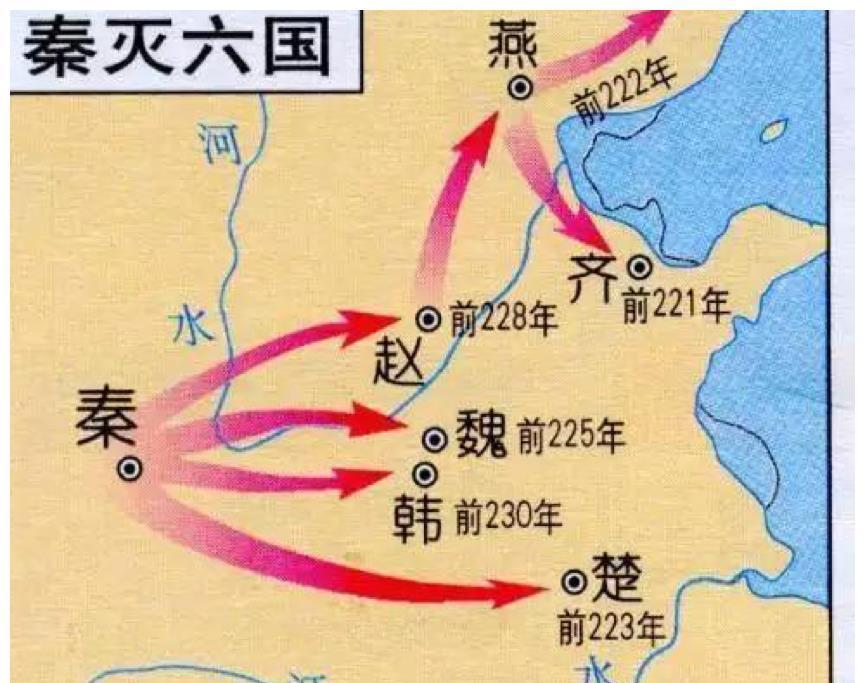

,被譽為“???千古一帝”。既然當了皇帝,天下共主,那麼可以好好玩樂一番吧,不!這是很多昏君的做法,始皇即位,仍然親力親為,推行郡縣制、頒布秦律、統一度量衡、鑄币、車道等等。然而這位始皇帝太急了,他忘記了滅六國不是他一人之功,也不是他手下良臣名将的功勞,而是自孝公便開始蓄積的國力,經過了六代君王的發展,才有了“以一敵百,戰無不勝”的秦國,統一後的秦朝,群眾仍受困于水火,

“秦王懷貪鄙之心,行自奮之智”,天下苦秦久矣”

。

漢承秦制,為何相安無事?漢朝繼承了秦朝的中央集權與郡縣,但廢除了嚴苛的法律刑法。早在劉邦攻入關中,就廢除了秦律,僅以“三章”限制百姓,是以有了“約法三章”的典故,關中百姓大喜,

“唯恐沛公不為秦王”

。漢初,民生凋敝,劉邦下令輕搖賦稅、減輕田租、釋放奴婢、遣兵歸家,百姓得以生息,民心得以凝聚,國家得以鞏固,始皇自以為功高蓋世,不施仁義;高祖不興水土,與民休息,這就是逆秦而順漢的主要原因啊!

二、族漢者,非當初“恨”秦之六國者

張良本是南韓貴族之後,祖上曾任韓相,南韓滅後散盡家财,一心為滅秦複國,欲刺殺始皇以成事,失敗後隐姓埋名,但滅秦的想法卻一直不忘。秦二世二年(前208),項羽立楚懷王之孫為王,張良趁機以“多數黨羽”為借口,立韓成為韓王,其“複韓”的目的終于達到了,因而竭盡全力扶持韓王成,親自率兵攻打原來的韓地,但幾經易手,未能開創大局面。像張良這樣打着“複國”旗号的人數不勝數,項梁、項羽立楚懷王之孫熊心為王,楚國複國;周巿迎回魏咎為魏王,魏國複國等等,都有着曾經六國的王室貴族,勉強算得上是順應民心。然而項羽衣錦還鄉之後,以軍功論封賞,受封的十八個諸侯王,沒幾個是原來的王室。再看看劉邦封的幾個諸侯王:楚王韓信、梁王彭越、淮南王英布、趙王張耳、燕王臧荼、長沙王吳芮、韓王韓信,除了韓王信有貴族血統,其他人都是因跟随劉邦有功得到封賞,

這些“族漢”之王,早已不是曾經飲恨亡國的遺族貴胄了。

三、秦制無錯,隻怪法家“無情”

商鞅變法,大秦國富民強,法家思想深入秦人之心,對于老秦人而言,刑法的“嚴苛”隻是家常便飯,隻要自己不犯法就平安無事,世人批判秦法嚴苛、秦制有錯,殊不知正是嚴苛的法律,秦國才能做到上下清廉、夜不閉戶,正是軍功爵制、郡縣制,秦國将士才能銳不可擋,秦土才能在收複的瞬間被掌握穩固。秦人習慣了秦律,但那些風氣開明、懶散自由的齊人、楚人就習慣不了,郡縣讓原本趙人、燕人的土地改頭換面,軍功爵制獎勵的不是拿着良弓銳劍韓人、魏人,天下大亂的隐患其實早已埋下。

“族秦者,秦也,非天下也”,秦靠着武力征伐六國,卻隻是土地歸于秦而天下之心未歸,嚴苛的法律、暴政的二世、滿朝的奸臣、沉重的賦稅、蠢蠢欲動的六國遺族,把這個剛剛統一的帝國又拆散得七零八落,始皇帝一蹴而就的措施,隻是給漢高祖做了嫁衣,若秦能愛六國之人,仁義盡施,又怎會落到天下伐而漢取代之的下場呢?